Cuitan Eko Kuntadhi tentang animasi Nussa-Rara sebetulnya bisa dimaknai sebagai upaya melucu. Bahwa kadar kelucuannya adalah di bawah-rata-rata, ini sudah tentu soal lain. Yang jelas, ada struktur logika yang hendak dipatahkan. Dipikir, balutan gamis yang menjadi dresscode Nussa adalah khas Taliban. Animasi Nussa-Rara, dengan demikian, mencerminkan gagasan ekstremis Islam pendukung khilafah, dan karenanya patut ditolak berjama’ah.

Rupanya, mental Orba masih belum benar-benar lepas dari mentalitas kehidupan sehari-hari. Gagasan tentang “yang seragam” adalah salah satunya. Padahal, Indonesia ada karena keberagaman. Walhasil, sentimen berdasarkan aspek luaran (appearance) menjadi identifikasi paling mudah yang bisa dilakukan oleh orang-orang malas.

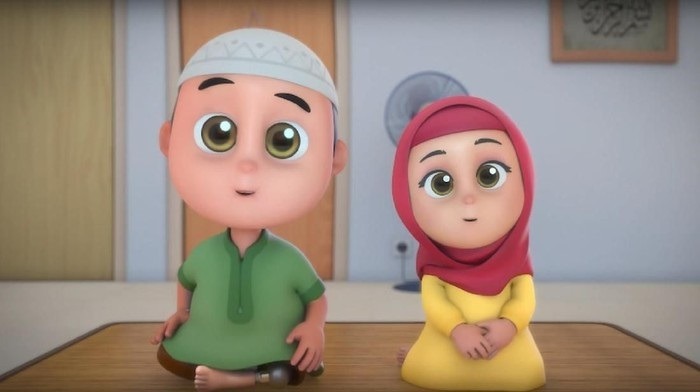

Memang, animasi Nussa-Rara cukup menonjolkan aspek dari nilai-nilai keislaman. Ini tidak bisa dimungkiri. Pertanyaannya, kenapa bisa demikian?

Alih-alih menuduhnya sebagai antek narasi khilafah, akan lebih elegan jika bahtsul masail ini kita dudukkan di atas altar ekonomi-politik. Ya, ada kepentingan pasar yang sedang dilayani. Umat Muslim adalah sasasran yang paling masuk akal.

Ariel Heryanto (2015) dalam Identitas dan Kenikmatan mencatat bahwa segera setelah rezim otoriter cum militer di Indonesia tumbang, telah lahir sebuah kelompok Muslim generasi baru. Mereka bicara tentang hak-hak sipil, persamaan, transparansi, dan kesenangan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dari itu, gugusan Muslim baru yang relatif muda dan berasal dari kelas menengah urban ini mampu melampaui dikotomi antara ketakwaan dan menjadi modern. Dalam istilah lain, Kuntowijoyo menyebutnya sebagai “Muslim Tanpa Masjid”.

Animasi Nussa-Rara tidak lepas dari kepentingan itu. Nussa-Rara tayang di Youtube, dan sedang direncanakan merambah layar lebar. Akses terhadapnya pun kian demokratis di era kiwari. Hampir setiap orang memiliki ponsel pintar. Dan, hampir setiap orang bisa mengakses film layar lebar, baik pada saat masih tayang di bisokop, atau lewat skema “sedikit bersabar”.

Kami undang resmi baik-baik. Kami ajak nonton PRIVATE. Gratis. Disewain studio PREMIERE XXI di Plaza Senayan. Kursi enak; Supaya lihat produknya dulu sebelum menuduh. Lihat ceritanya. Kualitas animasinya. Mau diajak diskusi santai sama kreator, nggak mau, maunya lanjut ngebacot. https://t.co/j9KDIy8Mlr

— FILM JUMBO SEDANG TAYANG DI BIOSKOP! (@Adriandhy) June 20, 2021

Sebagai bagian dari budaya layar (screen culture), animasi Nussa-Rara bisa dibilang masih satu trah dengan sebuah film yang pernah dicatat sebagai peraih sukes besar, Ayat-ayat Cinta. Keduanya mengadaptasi aspek simbolik yang sama krusialnya: Islam. Bedanya, yang satu bergenre kanak-kanak, yang lainnya bercerita tentang relasi orang dewasa.

Saya menduga bahwa ini ada hubungannya dengan kepatutan sosial yang sedang berlangsung. Gamis yang dikenakan Nussa, atau sosok Rara yang dihadirkan selalu berjilbab adalah cermin dari watak (nyaris) dominan sebuah masyarakat di mana animasi itu lahir. Akan lain cerita, umpamanya, jika animasi ini eksis di era 1980-an. Yang ada, Rara malah bakal kena takzir dari pihak sekolah karena menggunakan Jilbab.

Nyatanya, Soeharto waktu itu putar balik. Kelompok yang sedianya ditekan habis-habisan oleh rezim, belakangan justru diajak selimutan bareng, berharap manuver radikal itu akan menyelamatkan kekuasaan Orba. Dan konsekuensinya, arus partisan umat Islam pun menyumbul dalam gelombang yang belum pernah sedahsyat sebelumnya, menyusul pencabutan batasan-batasan politik yang semula sempat dipaksakan oleh Soeharto.

Maka, tuduhan terhadap animasi Nussa-Rara sebagai representasi Taliban itu sepenuhnya merupakan lompatan logika yang kelewat ahistoris. Pandangan ini seolah menegasi kiprah elite politik yang telah menghisap keuntungan dari Islam dan lalu menelantarkannya. Bola menjadi semakin liar. Merebaknya Perda-perda Syariah di sejumlah daerah sebagai produk kompromi partai politik berlagak nasionalis dengan Ormas partisan adalah contoh paling konkret.

Bahkan, andai saja benar kalau ada upaya “talibanisasi” masyarakat lewat animasi Nussa-Rara, tetap saja pandangan ini kelewat banal. Mengapa?

Masyarakat bukanlah subjek yang pasif. “The codes of encoding and decoding may not be perfectly symmetrical,” begitu kata Stuart Hall. Buktinya, tafsir tentang Pancasila saja tidak pernah sama. Malahan, ada yang mengaku paling pancasilais, padahal tanpa sadar dia sedang memunggungi nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Ada yang mengaku paling Indonesia, padahal tanpa sadar dia sedang memperagakan perilaku yang sebaliknya.