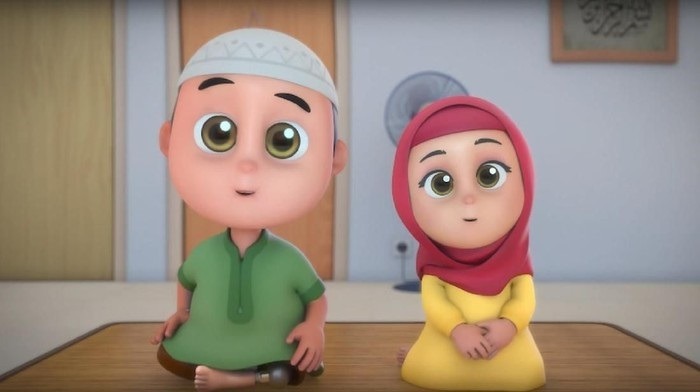

Saat kabar “Nussa-Rara” versi film layar lebar tayang di luar Nusantara mulai beredar di media sosial, dalam hati saya terbersit sebuah pertanyaan, “Apakah para Buzzer akan kembali meributkannya?”. Tak butuh waktu lama, kekhawatiran saya tersebut benar-benar terjadi. Seorang influencer bernama Eko Kundhati memposting status bernada sinis terhadap baju yang dipakai oleh Nussa di film kartun tersebut.

“Apakah ini foto anak Indonesia? Bukan. Pakaian lelaki sangat khas Taliban. Anak Afganistan. Tapi film Nusa Rara mau dipromosikan ke seluruh dunia. Agar dunia mengira, Indonesia adalah cabang khilafah. Atau bagian dari kekuasaan Taliban. Promosi yg merusak!” tulis Eko Kundhati.

Eko memandang apa dikenakan Nussa dalam kartun bukanlah pakaian seharusnya merepresentasikan keragaman budaya Nusantara. Dalam sekejap tangkapan layar dari cuitan akun media sosial Eko beredar luas dan ditanggapi beragam dan terlibat dalam banyak percakapan warganet. Saya melihat Eko sepertinya gegabah dalam menyimpulkan bahwa pakaian yang dipakai oleh Nussa adalah bagian dari Taliban. Sebab, saya mendapati dua persoalan mendasar atas simpulan gegabah milik Eko.

Namun, sebelum lebih jauh, saya melihat perdebatan soal film kartun Nussa-Rara ini lebih beraroma politik, ketimbang diskusi terkait film apalagi untuk mencari kebaikan bersama. Politik label menjadi perbincangan utama dalam kisruh akibat cuitan Eko ini. Label “Taliban” digunakan oleh Eko untuk mendiskreditkan atau menjadi “pentungan” untuk mengeksklusi lawan politiknya, dalam hal ini kelompok Islamis.

Kita mungkin masih ingat label “Kadrun”, “Cebong”, dan “Kampret” yang turut meramaikan dunia perpolitikan kita beberapa tahun terakhir ini. Stigma yang disemat Eko atas film kartun Nussa-Rara adalah idiom yang diasosiasikan kepada kelompok Islamis, yang notabene cenderung berlawanan pilihan politik dengannya. Di sisi berbeda, tak berbeda dengan kelompok Islamis yang sering menyerang musuh politiknya dengan label “Komunis” atau “PKI”.

Jadi, kita perlu memperhatikan fakta bahwa stigmatisasi dalam kecenderungan politik kita akhir-akhir ini. Akibatnya, perbincangan kita di media sosial, termasuk soal film kartun Nussa-Rara, masih belum bisa keluar dari pelabelan terhadap orang yang berbeda pendapat dengan kita. Selain itu, persoalan tersebut juga menyebabkan pengambilan kesimpulan secara sepihak dan gegabah, bahkan cenderung tanpa dasar dan menuduh, atas topik yang sedang ramai diperbincangkan di ruang publik.

Mari sedikit kita ulas bagaimana kesalahan dalam bangunan logika dari cuitan Eko tersebut hingga dia sampai melabeli “Taliban” terhadap pakaian Nussa. Dalam kritik Eko atas film Nussa-Rara yang terjadi adalah penggunaan tanda-penanda yang serampangan. Di kajian filsafat bahasa, istilah tanda-penanda dikenal sebagai konsep dalam ilmu semiotika yang mempelajari tanda dan simbol dan penggunaan atau penafsirannya.

Ferdinand de Sausure sebagai pengagas konsep tersebut menjelaskan bahwa suatu tanda tidak hanya ada dalam bentuk citra bunyi, tetapi juga dalam bentuk pemahaman. Maka dari itu, ia membagi tanda menjadi dua komponen, yaitu penanda (atau “citra”) dan petanda (atau “pemahaman”). Jadi, poin utamanya adalah citra atau visual dan pemahaman yang dibangun didalamnya.

Ketika Eko menghadirkan baju yang dikenakan Nussa sebagai tanda dari Taliban ditengarai karena kesamaan bentuk dan model. Namun, dua kesamaan visual tersebut tidak akan memiliki arti demikian kuat jika kita tidak memiliki pengetahuan atas konsep “Taliban” dalam masyarakat kita.

Kita mungkin masih ingat bagaimana isu yang sama pernah berhembus pada persoalan pegawai KPK beberapa waktu lalu. Waktu itu sebuah foto yang memuat bendera bertuliskan kalimat Tauhid beredar luas di media sosial. Sontak, isu tentang adanya pegawai KPK beraliran Islam konservatif reaksioner menjadi perbincangan yang sama.

Saya menilai diksi tersebut digunakan karena merujuk bagaimana kedekatan kelompok Taliban di Afghanistan dengan narasi Islamisme, reaksioner, dan kekerasan. Dalam hal ini, Taliban berasal dari Bahasa Persia yang merupakan bentu jamak dari murid atau santri. Namun, Taliban di sini merupakan merupakan kelompok fundamentalis Islam beraliran Sunni yang menguasai Afghanistan pada 1996 hingga 2001.

Valentinez Hemanona dalam artikel yang berjudul “Apa Itu Taliban? Isu yang Menimpa KPK hingga Film Nussa, Ini Asal-usulnya”, menuliskan bahwa gerakan Taliban pada awalnya mengumpulkan dukungan dengan janji akan menciptakan stabilitas, keamanan, dan perdamaian berdasarkan Syariat Islam di Afghanistan. Hasilnya, kelompok tersebut berhasil menguasai beberapa kota penting di sana. Kelompok ini dituduh banyak melakukan pelanggaran HAM karena melakukan kekerasan terutama pada identitas yang berbeda.

Jadi, berangkat dari bangunan logika inilah asumsi “Taliban” milik Eko di atas, ditambah secara visual apa yang dikenakan Nussa mirip dengan pakaian sehari-hari masyarakat di Afghanistan. Jadi, Eko ingin membentuk opini publik bahwa film Nussa memiliki narasi yang akrab dengan kekerasan, sebagaimana stigma yang melekat pada kelompok Islamis reaksioner di Indonesia.

Sekilas, asumsi milik Eko tersebut tidak bisa dibantah. Namun, jika setuju maka kita tidak terjebak pada tuduhan berdasarkan asumsi yang lemah. Pertanyaannya, bagaimana bisa menghubungkan pakaian bisa menjadi penanda ideologi seseorang. Di titik ini, asumsi Eko mendapatkan tantangan terbesarnya.

Dalam kelompok Jihadis, seperti ISIS, penggunaan elemen visual, seperti foto, karya seni, dan lambang, adalah bagian penting dalam transmisi pesan-pesan ideologis. Di mana mereka juga memakai logika industri periklanan, bahwa gambar bisa sangat efektif untuk menarik perhatian dan mengkomunikasikan ide melalui bentuk simbolisme yang sederhana. Namun, apa dan bagaimana pesan tersebut disampaikan?

“Tema-tema utama dalam budaya visual jihadi sangat sesuai dengan prinsip politik dan agama dari gerakan itu sendiri. Gambar-gambar yang menggambarkan sikap keberagamaan yang keras, perang, antagonisme terhadap musuh, serta kehormatan, persaudaraan, kesatria, dan keadilan, semuanya disampaikan melalui lensa keyakinan jihadis dan sering kali dibentuk oleh konteks politik saat itu” tulis Afshon Ostovar dalam artikel yang berjudul The Visual Culture of Jihad.

Jadi, asumsi terhadap pakaian memang masih sangat lemah jika dijadikan satu-satunya bukti untuk menunjukkan ideologi yang terselip dalam film Nussa. Sebab, pesan ideologis sebagaimana disebutkan dalam kode-kode atau nilai-nilai yang disebutkan oleh Afshon di atas. Jadi, sulit untuk membenarkan atau menyalahkan apa yang disampaikan oleh Eko dalam cuitannya.

Terlebih, dalam penanda dan petanda dalam film Nussa tersebut masih belum bisa dilihat secara utuh, semua masih trailer atau potongan belaka. Jika ingin memeriksa apakah terdapat pesan ideologis yang diselipkan dalam film Nussa, maka harus dilihat atau ditonton secara utuh terlebih dahulu.

Wallahu a’lam

Fatahallahu alaina futuh al-arifin