Kembali ke Alquran dan Sunnah adalah ungkapan yang sangat familiar di telinga kita. Bagi kelompok Wahhabi dan konservatif lainnya, slogan ini dihayati dan dimaknai betul-betul secara harfiah. Kembali kepada nash Alquran dan Hadits secara literal. Slogan ini berbeda dengan tradisi keilmuan Islam klasik yang mengkristalkan ide pada konsep gradual pengambilan hukum: Alquran, Sunnah, Ijma’ dan Qiyas (Analogi).

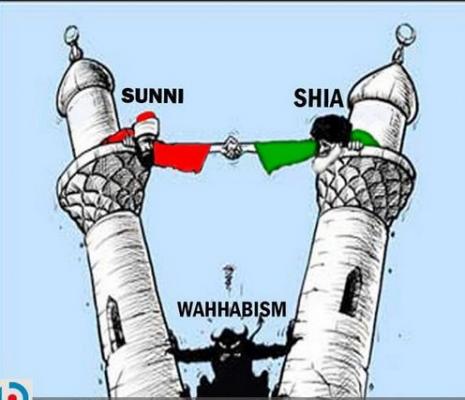

Bagi Wahhabi dan kaum ultra konservatif lainnya, kembali ke Alquran dan Sunnah bukanlah semata persoalan hukum, tetapi yang lebih mendasar adalah persoalan aqidah. Jelas, pada point ini terdapat kontras yang tajam antara Wahhabi dengan tradisi keilmuan Islam Sunni klasik.

Menariknya, slogan “Kembali ke Alquran dan Sunnah” memang dikumandangkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab (1704-1792), pendiri Wahhabi, pada saat memulai dakwahnya. Dengan membid’ahkan tradisi dan praktik keagamaan status quo, sang syekh memberikan solusi dengan slogan di atas, tentu saja sesuai interpretasinya sendiri.

Syekh Sulaiman bin Abdul Wahhab, saudara kandung sang Syekh Wahhabi, menyebutkan betapa saudaranya itu di saat mudanya bersikukuh menolak mempelajari tradisi fiqh keluarga mereka yakni mazhab Hanbali. Bahkan meski dia sadar bahwa ayah sampai kakek mereka sendiri merupakan tokoh terpandang dalam mazhab Hanbali. Ya, ayah dan kakek mereka merupakan bagian dari keluarga al-Musyarraf (Keluarga Terhormat dalam otoritas keilmuan Hanbali Najd).

Kenyataan sebagai bagian dari keturunan pewaris tradisi Hanbaliyah tidak menarik sang syekh untuk melanjutkan tradisi tersebut. Sebaliknya, dia justru memandang bahwa mazhab fiqh bagian dari bid’ah. Simpulan sang syekh terhadap mazhab fiqh ini merupakan konsekuensi logis dari slogan yang diusungnya. Dengan kembali kepada Alqurandan Sunnah secara harfiah, semua karya ulama-ulama berupa Ijma’ (kesepakatan syar’i ijtima’i) dan qiyas (analogi sebagai satu sistem untuk mencari posisi hukum syar’i) bisa dikesampingkan.

Dengan menafikan Ijma’ dan Qiyas, serentak di saat yang sama Syekh Wahhabi membuka pintu ijtihad lebar-lebar bagi kemungkinan penafsirannya secara individual. Dengan menyebal dari mazhab hukum Sunni tradisional, sang syekh menabalkan mazhabnya sendiri yang sangat tipikal. Wahhabi memiliki wajah ganda, baik aqidah atawa kredo maupun rumusan hukum yang cenderung tanpa mazhab (meski kadang secara janggal mendaku Hanbali).

Apakah sang syekh sendirian dalam mengusung slogan itu? Rupanya tidak. Namun, bisa dikatakan dia adalah representasi utama dari slogan tersebut. Pada awal abad kedelapanbelas, para ulama di Madinah merupakan bagian dari kecenderungan intelektual yang menyapu dunia muslim di pinggiran Samudera Hindia. Kecenderungan intelektual yang dimaksud adalah kebangkitan pengkajian Hadits dan gairah untuk menyesuaikan praktik-praktik tarekat sufi dengan aturan-aturan Syariah.

Sebuah trend yang besar kemungkinan diinisiasi oleh Syekh Ahmad Sirhindi (w. 1625) yang terkenal dengan konsep tasawufnya Wahdah al-Syuhud.Wahdah al-Syuhud seturut pemahaman Sirhindi adalah anti-tesis dari Wahdah al-Wujud-nya Syekh Akbar Muhyiddin Ibnu ‘Arabi (1165-1245). Bilamana Ibnu ‘Arabi memahami bahwa terdapat kesatuan esensial antara Tuhan dan Hamba, Sirhindi menegaskan bahwa kesatuan tersebut bukan pada tataran esensial melainkan visioner belaka. Pengaruh paham Ibnu ‘Arabi dipandang Sirhindi kelewatan sehingga baginya paham itu harus ditanggalkan. Iklim intelektual yang membangkitkan kajian atas Hadits ini tak bisa dipungkiri mewarnai pemahaman Syekh Wahhabi.

Sumber-sumber Saudi membatasi perjalanan keilmuan yang membentuk Syekh Wahhab di dua kota suci (Makkah dan Madinah), al-Hasa (bagian timur Najd), dan kota selatan Irak, Basrah. Di Madinah, salah seorang gurunya adalah penyemarak-ulang Hadits dan termasuk yang mendesak sang syekh untuk membaktikan diri pada dakwah pembersihan praktik-praktik keagamaan yang tak sesuai dengan Sunnah. Cucu sang syekh, Abdurrahman ibn Hasan Al al-Syaikh, bergerak lebih jauh dengan menegaskan bahwa kajian Hadits kakeknya di Basrah-lah yang membawanya memperoleh inspirasi ilahiah setingkat quasi-wahyu. Dari inspirasi tersebut, sang Syekh menyusun karya penting bagi Wahhabisme, Kitab Tauhid. Kitab Tauhid ini menegaskan aqidah Wahhabi. Sebuah posisi keimanan penting yang bagi kaum Wahhabi menahbiskan Syekh Wahhab sebagai mujaddid, pembaharu keagamaan, bukan sekedar mujtahid, penabal hukum agama.

Secara politico-teologis, apa yang dilakukan oleh Syekh Wahhab dengan slogannya merupakan perlawanan terhadap otoritas politik Khilafah Turki Utsmani di masanya. Bagaimana bisa slogan kembali ke Alquran dan Sunnah menjadi memiliki warna politis?

Sudah sejak lama, Najd, tempat muasal Syekh Wahhabi, tak pernah menjadi sumber keilmuan, kehidupan ekonomi, budaya, apalagi politis. Dengan dipekikkannya slogan di atas, maka Najd sebagai wilayah pinggiran, memaksa otoritas keulamaan kawasan untuk menoleh padanya. Slogannya itu menunjuk dengan tegas bahwa tradisi keagamaan yang berkembang sama sekali tidak berdasar Alquran dan Sunnah. Ibn Abdul Wahhab tentu sangat sadar bahwa pusat politik Islam masa itu berada di Turki yang nota bene bukan hanya di luar dari kawasan Arab tapi juga sebagian bertempat di Eropa.

Tidak mengherankan kemudian bila Syekh Wahhab bukannya menyokong Imperium Utsmani sebagai satu-satunya negara Muslim adikuasa, malahan dia menuduhnya sebagai sumber bid’ah. Kebijakan politik keagamaan Turki yang pluralistik, muasal penguasa yang bukan Arab, ditambah supremasi budaya dan etnik yang juga bukan Arab, sejumlah faktor ini turut berperan menguatkan kritik sang syekh. Terang-benderang di sini, kritik budaya keagamaan bergeser menjadi kritik atas otoritas penguasa. Turki Utsmani yang mengalami modernisasi, dikritisi dengan sengit sebagai mengalami Westernisasi (Pembaratan) pelan-pelan.

Selain itu, untuk menguatkan budaya keagamaan baru yang didakwahkannya,sang syekh menabalkan orientasi hukum Hanbali ala Ibn Taimiyah (1263-1328). Hal ihwal ini, sebenarnya bisa disebut sebagai kontras, sebab di satu pihak sesuai slogansemestinya sang syekh kembali ke Alqurandan Sunnah semata. Namun, di pihak lain, orientasi hukum menurut Hanbali versi Wahhabi menjadikan slogan tersebut dipertanyakan. Sebagai sebuah aliran minoritas yang menerima Ijma’, Hanbali versi Wahhabi membatasinya hanya pada tiga generasi pertama Islam. Pembatasan ini berfungsi strategis untuk menyingkirkan imperium elit politik non-Arab di masanya, yakni Imperium Turki Utsmani.

Pada titik ini, mungkin inilah rasionalisasi mengapa para penganjur Wahhabi cukup cair dengan pilihan sikap yang kadang mendaku anti-mazhab namun di saat lain mendaku Hanbali.

Para penganjur Wahhabi umumnya berkeberatan bila Wahhabisme disamakan dengan Arabisme. Namun, Syekh Wahhab sendiri meyakini bahwa hanya orang-orang Arab-lah yang bisa membawa Islam kembali pada kemurnian asalinya. Ia sangat meyakini ungkapan Al-a’immah min Quraisy (Kepemimpinan berasal dari suku Quraisy), sebuah elitisme yang eksklusif. Keyakinan ini lagi-lagi bisa dikembalikan pada penolakannya atas legitimasi kekuasaan Turki Utsmani.

Dari sudut pandang Syekh Wahhab, kaum muslimin sudah melenceng dari bimbingan ilahi. Praktik-praktik keagamaan yang dijalankan tidak mengacu pada Alqurandan Sunnah, melainkan tercampur-baur dengan praktik-praktik yang tidak Islami. Baginya kaum Sufi yang kebanyakan—lagi-lagi—non-Arab dan figur populer merupakan kaum ahli bid’ah utama. Bahkan, kendati mayoritas elit Syi’ah dan Sufi memiliki muasal Arab, dan lebih jauh sebagian memiliki landasan legitimasi sebagai keturunan Nabi Muhammad saw, bagi sang syekh mereka itu sudah mengalami Persianisasi. Dan, Persianisasi tentu saja dipandangnya tidak Islami, dengan kata lain, Bid’ah.

Poin menarik lain, slogan kembali ke Alqurandan Sunnah Syekh Wahhab memiliki semburat warna “sekularisme”. Persekutuan sang Syekh dengan Muhammad Ibn Sa’ud (1710-1765), sebagai seorang emir (chief) di Dir’iyyah, termasuk kawasan Najd,Hijaz, menegaskan adanya pemisahan antara kekuasaan spiritual dan temporal.Persekutuan keduanya ini dikenal sebagai aliansi Saud-Wahhab yang berhasil mendirikan negara Saudi Pertama. Dalam pembagian kekuasaan, Syekh Wahhab menyebut dirinya Syekh Tertinggi, yang menyebarkan dakwah ideologi pemurniankeagamaan, sedangkan Ibn Sa’ud disebut sebagai Imam yang melaksanakan peran kepemimpinan politik-militer. Pembagian kekuasaan ini berjalan efektif secara historis.

Dampak dari slogan dan gerakan kembali ke Alqurandan Sunnah Syekh Wahhabi ini tidak kecil. Imbasnya sampai keluar dari tanah Hijaz, tempat di mana Najd berada. Mengutip John L. Esposito dalam Islamic Threat: Myth or Reality?(1992), ideologi Wahhabisme menginspirasi gerakan pembaharuan Islam di banyak wilayah, seperti Fulani (1754-1817) di Nigeria, Sanusi (1787-1857) di Sudan, Faraizi Hajji Syariat Allah (1764-1840) di Bengal, Mujahidin Ahmad Barelwi (1786-1831) di India, gerakan Paderi (1803-1837) di Sumatera Barat, dan pemberontakan al-Mahdi(1848-1885) di Sudan.

Arkian, slogan kembali ke Alqurandan Sunnah yang direpresentasikan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab kiranya bukan semata persoalan keagamaan melainkan mengandung juga kritik sosial, politik dan ideologi di masanya. Ada aliran kencang Arabisme, pendobrakan paham keagamaan bahkan sekularisme di dalamnya.Dengan demikian, slogan lahiriah belum tentu menggambarkan batinnya. Apa yang terlihat di luar belum tentu melukiskan bagian dalamnya