”Saya merasa menjadi orang Arab, setelah Anda bertanya, apakah saya keturunan Arab...”

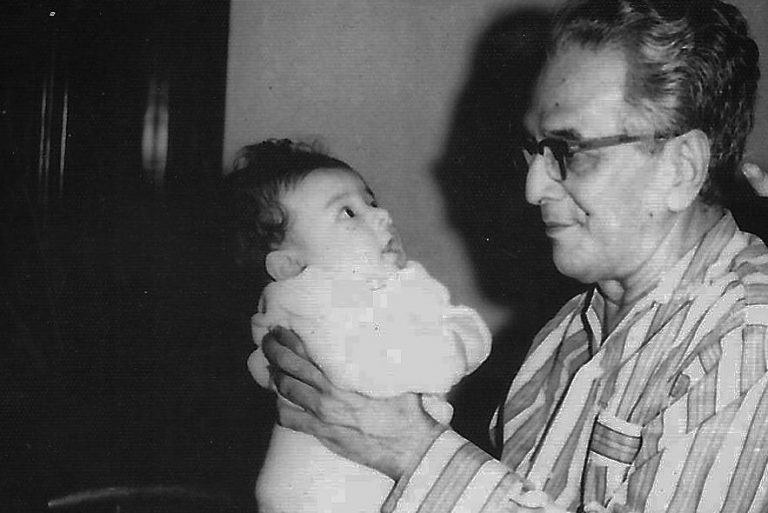

Begitulah Fuad Hassan (1929-2007) – intelektual yang mendalami psikologi dan filsafat – menjawab pertanyaan “apakah betul Anda keturunan Arab” yang diutarakan reporter sebuah tabloid di tahun 1993. Saat itu, saya merasa gagal memahami apa maksud kalimat guru besar Universitas Indonesia yang pernah belajar filsafat di Universitas Toronto itu. Berulangkali kucermati, tapi tetap saja tidak nyambung.

Seolah untuk menyelami, dan mengerti kalimat itu dengan sadar, butuh pengalaman yang panjang, juga berliku. Lalu, seiring dengan berlalunya waktu, dan banyak hal mendesak yang kupikirkan dan kukerjakan, aku akhirnya dipaksa melupakan kalimat tersebut.

Ternyata, seperti dikatakan sejumlah orang yang pernah belajar filsafat, pemahaman itu biasanya muncul dalam ruang dan waktu tertentu -Bryan Magee, filosof-seniman asal Inggris- misalnya, butuh menyepi di sebuah kota kecil di Perancis untuk bisa memahami makna pikiran filosof Schopenhauer.

Dan saya butuh pengalaman kongkrit, dengan menikahi seorang perempuan bernama Ika dan hidup satu rumah sejak akhir tahun 2000, agar bisa memahami kalimat Fuad Hassan itu tadi. Perempuan yang kunikahi itu, meminjam kalimat wartawan tabloid itu tadi, bukanlah “keturunan Arab”. Dia dilahirkan dari seorang kelahiran Kerinci (di pinggiran propinsi Jambi) dan ibu kelahiran Solo, Jawa Tengah.

Hidup bersama, dan setiap detik, menatap matanya dan mendengarkan kata-katanya, juga suasana hatinya. Tidur satu kasur, berpelukan, hingga lahir satu anak perempuan, setahun kemudian. Dari pijakan pengalaman seperti inilah, aku kemudian memikirkan kembali kalimat Fuad Hassan itu tadi.

Melalui kalimatnya itu, kutafsirkan Fuad tidak sepenuhnya setuju dengan pertanyaan wartawan itu, yang ingin merangkum atau mengkategorikan sosoknya sebagai “keturunan Arab” semata, -atau Cina, Jawa, atau Madura, sebutlah.

Dia menolak kategori bernada sosiologis itu karena dirinya sepenuhnya bebas, tidak tunduk kepada latar suku, atau ras, yang ditempelkan orang lain kepadanya. “Saya-lah yang berhak menentukan siapa diri saya,” begitulah kira-kira.

Saya tidak menampik latar belakang budaya, lingkungan, yang membesarkan saya. Tapi dalam konteks ini, saya memilih di pihak Fuad. Dan ini bukan sekedar lontaran dari otak sebelah kananku, dan bukan ‘kebenaran’ hasil sekedar analisa semata. Namun, “Jawabanku adalah pengalamanku,” begitulah yang sering kubisikkan kepada istriku. Kukatakan sebagai “pengalamanku” karena menurutku dari sanalah aku ada sekarang.

Kubayangkan mendiang Fuad berfikir keras atas pertanyaan wartawan itu, sebelum menjawabnya. Seolah-olah dia ingin mengatakan, alangkah piciknya bila seseorang dinilai hanya dari hidungnya, rambutnya, atau kulitnya. Dan aku begitu yakin, dia bukan sekedar menjawab, tapi mengajak berfikir si penanya, untuk menunjukkan sikapnya dalam berfikir dan menghadapi hidup. “Aku bisa memutuskan siapa aku sebenarnya, bukan orang lain,” begitulah tafsirku atas kalimat Fuad Hassan.

Fuad Hassan memang telah tiada. Walau saya tak pernah mengenalnya secara pribadi, kalimat itu akan hidup terus, setidaknya pada diriku saat ini. Dan dalam ruang dan waktu di mana budaya komunal begitu mencengkeram kuat, kalimat mendiang Fuad itu kuanggap masih relevan — paling tidak direnungkan ulang.

Kuakui ide yang tertuang dalam kalimat itu memang tidak orisinal, karena telah difikirkan oleh para pemikir bahkan sebelum abad ini. Tapi kufikir Fuad meneguhkan kembali pikiran itu, dan menemukan momentumnya pada diriku.[]