Salah satu film pahlawan super yang dibikin oleh Marvel Production di tahun 2016 adalah film Doctor Strange, yang menceritakan seorang ahli bedah yang mengalami kecelakaan terus mendapatkan perawatan non-medis (baca: mistik), kemudian selama perawatannya tersebut Strange akhirnya mendapatkan kemampuan mengendalikan kekuatan mistik dan dipergunakan untuk melawan kejahatan.

Strange yang digambarkan sebagai seorang yang memang memiliki kualifikasi akademik yang tinggi, karena telah menempuh jenjang pendidikan hingga starata 3. Kemampuannya menyerap pengetahuan yang cepat dan rasa keingintahuannya yang tinggi juga tidak diragukan. Sehingga Strange berhasil menguasai ilmu-ilmu dasar pengendalian kemampuan mistik dengan sangat cepat.

Ada hal yang mengganjal Strange dalam proses menggali pengetahuan pengendalian mistik adalah larangan dalam perpustakaan Kamar-Taj, tempat Strange menuntut ilmu, yaitu semua pelajar dilarang mengakses buku-buku yang membahas pengetahuan tentang Cogliostro. Wang, petugas jaga perpustakaan Kamar-Taj, menjelaskan tidak ada yang boleh mengakses pengetahuan tersebut kecuali The Ancient One, yakni guru utama dari Strange. Cogliostro adalah ilmu terlarang di Kamar-Taj, sehingga tidak sembarang orang bisa mengaksesnya.

Menanggapi persoalan “ilmu terlarang”, sebagaimana di film Doctor Strange, masyarakat tradisional lebih memilih metode kepercayaan sebagai penengah apakah ilmu tersebut akan dipakai untuk kemashlahatan manusia atau malah menghancurkannya. Kepercayaan dalam masyarakat selalu dinamis karena akan selalu dianalisis, diuji, dan mendapatkan pembenaran.

Dalam struktur masyarakat tradisional, ilmu pengetahuan disebar melalui hubungan antar manusia hanya disandarkan pada dua nilai penting. Yaitu, orang tersebut harus bisa diandalkan dan bertanggung jawab. Apabila seseorang dianggap tidak memiliki dua nilai tersebut, maka otoritas pada pengetahuan tidak akan “menurunkan” pengetahuan tersebut. Namun, sebagaimana dijelaskan di atas bahwa kepercayaan akan selalu dikonstruksi dan evaluasi dalam perjalanannya. Sehingga, kalau ada kesalahan penggunaan ilmu tersebut akan langsung dievaluasi secara dialektika keilmuan yang fair.

Fenomena yang berbeda, kita bisa temukan saat kekuasaan atau negara melakukan pembatasan persebaran pengetahuan atau “ilmu terlarang”. Kekuasaan akan melakukan pembatasan pengetahuan atau informasi yang dianggap akan menganggu stabilitas kekuasaannya.

Razia Buku di Indonesia: Menebar Ketakutan dan Menyuburkan Kebodohan

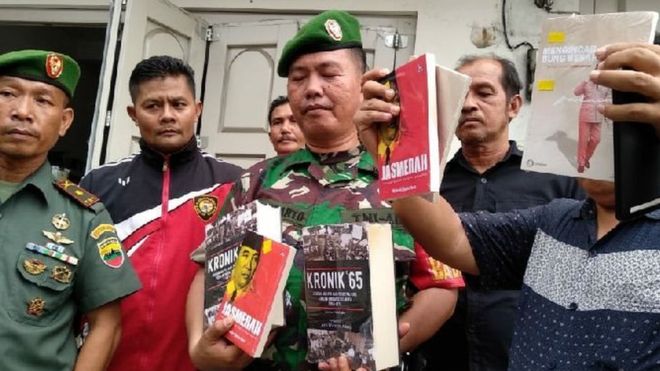

Tahun 2018 baru saja dilalui kemarin, ditutup dengan sebuah aksi razia buku yang dianggap bernuansa kiri di Kediri, Jawa Tengah. Kasus terbaru di tahun 2019, kemarin di Padang ada terjadi penyitaan buku yang berbau komunis.

Perilaku aparat tersebut benar-benar melukai hak asasi manusia, sebab hal tersebut adalah pelanggaran pasal 19 DUHAM dan Konvenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas”.

Aksi razia ini, selain pelanggaran DUHAM, juga sebuah aksi penghalangan terbentuk kultur demokrasi yang baik, maka banyak jawaban bisa kita peroleh dengan sangat mudah. Salah satu jawaban patut untuk mendapat perhatian kita, dalan menelisik keadaan Indonesia sekarang adalah, deskripsi Fauzan dalam buku Mengubur Peradaban, Politik Pelarangan Buku di Indonesia, menjelaskan bahwa persoalan ini bagian dari warisan orde baru yang masih bertahan hingga sekarang.

Warisan dari rezim yang bertindak represif tersebut adalah kekuatan rezim pelarangan yang menghujam ke dalam pikiran segala aktor di masyarakat. Keadaan inilah yang melahirkan pelarangan buku tidak lagi bergantung pada kekuatan institusi, sebab rezim pelarangan yang merasuk ke alam pikiran aktor masyarakat menjadikan pelarangan buku sangatlah cair. Bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa harus melalui wewenang proses pengadilan.

Kekuatan rezim pelarangan ini membawa sebuah alasan yakni ketakutan terganggunya stabilitas nasional. Padahal, ketakutan akan kebangkitan kekuatan kiri belum bisa dibuktikan hingga sekarang. Ketakutan yang digunakan oleh pihak militer di kasus Kediri, akhirnya berdampak pada narasi penganggu stabilitas nasional atau keamanan negara bisa diarahkan kepada siapa saja yang menurut penguasa bisa mengancam kekuasaanya. Bahkan sekarang, narasi kiri juga dihembuskan untuk menegasikan lawan politik.

Di Indonesia, kiri atau komunisme lebih sering ditafsirkan sebagai anomali dari kebangsaan, negara juga agama. Sehingga, komunisme tidak lagi dianggap sebagai sebuah diskursus keilmuan. Apa saja yang berkaitan dengan kiri sudah dianggap sebagai penyakit bagi bangsa, negara juga agama yang harus dijauhi.

Kalau menilisik apa yang dijelaskan oleh Martha C. Nussbaum dalam bukunya The New Religious Intolerance Overcoming the Politics of Fear in an Anxious Age (2012), tentang tiga model ketakutan yang bekerja dalam masyarakat, khususnya pada kalangan mayoritas. Maka, keresahan akan komunisme digerakkan pada semua model ketakutan yang dijelaskan oleh Nussbaum.

Pertama, narasi ketakutan komunisme biasanya mulai ditumbuhkan dari persoalan-persoalan yang dihadapi sehari-hari masyarakat. Seperti, penolakan terhadap perda syariah, perlawanan kelas bawah terhadap pemodal, atau yang lebih kacau lagi seperti kasus keberadaan tenaga kerja asing, khususnya asal Tiongkok

Kedua, ketakutan akan komunisme juga dibangun dari persoalan besar yang mendasar dan yang disasar sebagai penanggung jawab adalah mereka yang memang dari awal tidak disukai sebagai penyebab persoalan tersebut. seperti kasus peredaran buku tentang komunisme dianggap sebagai ancaman bagi negara, sebab yang belajar tentang komunisme akan merusak tatanan kehidupan berbangsa.

Ketiga, terakhir ketakutan dinarasikan dengan wujud dari musuh yang tidak jelas. Narasi ketakutan seperti ini, biasanya dibangun melalui cerita-cerita yang kadang tidak masuk akal. Misalnya, setiap ada bantahan terhadap bangunan narasi keagamaan akan diasumsikan sebagai bagian dari komunis.

Dampak buruk dari razia buku yang dianggap bermuatan komunisme adalah menebarkan ketakutan akan bahaya yang mengancam negara. Yang berbahaya dari penyebaran ketakutan adalah narasi ini bisa diarahkan kepada siapa saja yang ingin disingkirkan. Karena, melalui narasi inilah dibangun apa yang dilakukan oleh siapapun dalam melawan ketakutan ini, termasuk kekerasan dan penindasan, adalah hal yang dibenarkan atau dianggap benar, karena alasan mencari atau menjaga keamanan. Ketakutan ini biasa membuat kejahatan kemanusiaan, yang dilakukan siapa saja termasuk penguasa, bisa dianggap biasa bagian dari memberikan keamanan kepada mayoritas.

Selain itu, razia buku juga mewariskan sesuatu yang lebih dari bahaya ketakutan, yaitu kedunguan. Sepanjang sejarah manusia, setiap penindaasan akan selalu menyasar pada penghancuran pengetahuan. Kekuasaan yang otoriter akan menyaring pengetahuan yang dikonsumsi oleh masyarakatnya. Anti terhadap pengetahuan malah akan melahirkan generasi yang bodoh dan tertutup pada perbedaan.

Polaritas dalam masyarakat akan sangat mudah dimanfaatkan oleh oligarki politik untuk meraup suara pendukung. Sebab, kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat. Apakah Indonesia mau terjerumus pada jurang kebodohan karena penolakan terhadap pengetahuan? Sudah saatnya untuk kita belajar pada masyarakat tradisional bahwa pengetahuan disandarkan pada dua hal penting, yakni realibitas dan pertanggung jawaban. Yang menyelesaikan persoalan buku dan ilmu “terlarang” dengan menjalani proses dialektika pengetahuan yang baik.

Fatahallahu alaihi futuh al-arifin