Seorang anak muda, pada 12 Oktober 1969, menulis buah pikiran ini:”…Seseorang yang tidak saya kenal telah menyerang pemikiran bebas yang saya dan Djohan anut, dengan bertolak dari pikiran yang terikat. Pikiran yang tidak bebas menganalisa pikiran yang bebas, tentunya tidak akan pernah ketemu. Titik tolaknya sudah lain!”

Hingga, satu anugerah yang mesti kita syukuri adalah fakta bahwa tren persekusi sebagai konsekuensi dari pikiran yang kita bagikan oleh beberapa kelompok sipil kebal hukum hari ini hanya menimpa orang-orang yang masih hidup, atau tepatnya, eksis.

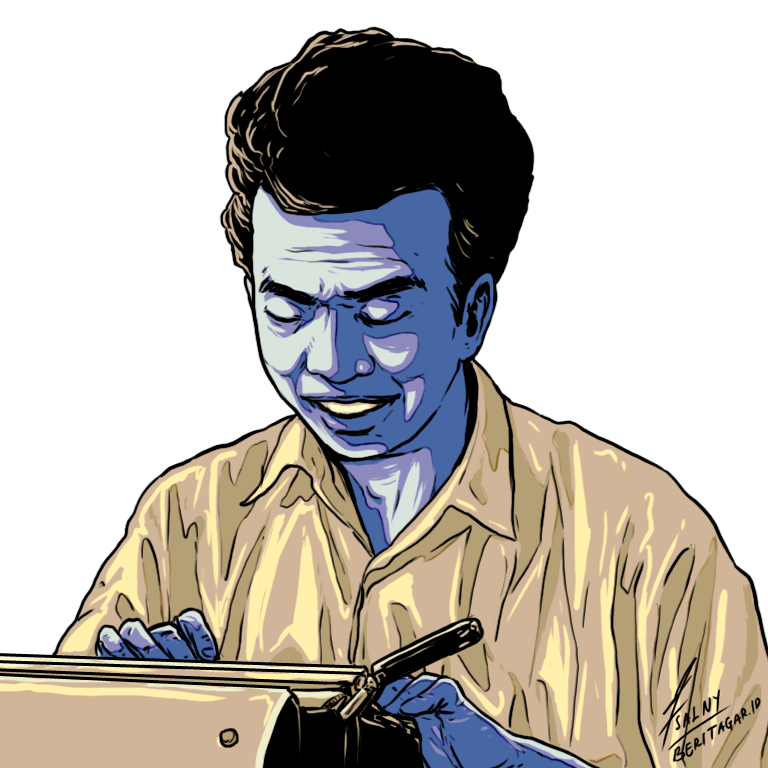

Ahmad Wahib pada masa itu adalah seorang ultra-liberalis. Pada masa-masa sulit tirani Soeharto itu pemuda Wahib mendeduksi dan menginduksi tema akidah, teologi, filsafat ilmu, sejarah politik Islam, dan berbagai wacana progresif lain lewat tinta pena.

Medio 70-80an, Orde Baru melakukan depolitisasi kaum Islamis ala Snouck Hurgronje hingga Kuntowijoyo menyebut umat Islam saat itu “terpaksa” membedakan agama (Islam) sebagai kekuatan politik dan Islam sebagai Ibadah. “Ekstrem kanan”, “NII”, “mendirikan Negara Islam”, “SARA” dan “Anti Pancasila” gencar digunakan sebagai alat yang merepresi “Islam Politik”. Salah satu momentum paling sulit, barangkali adalah penetapan asas tunggal Pancasila buat semua organisasi politik Islam.

Belakangan, saya tidak sepakat dengan pendapat Djohan Effendi dalam sebuah wawancara. Baginya, seandainya Wahib berumur panjang, ia akan tetap bersama Djohan dalam gerbong gerakan islam liberal. Konteks berpikir bebas ala Wahib adalah konteks pembaharuan pemikiran Islam, namun progresifitas bisa saja membawa orang berlabuh kemana saja.

Meninggal pada usia 31 tahun, toh, Wahib berstatus pemuda jurnalis lajang biasa saja. Masa ketika Orde Baru berbalik strategi mengakomodasi gerak umat Islam, Wahib setia menjadi pemuda yang tak mengambil gerbong jabatan. Yang tidak medioker adalah segala pergulatan pemikirannya.

Sehingga, saya termasuk orang yang iseng berpikir bahwa bisa saja jika Wahib masih hidup, kini ia jadi pegiat jemaah tabligh atau seorang sufi kampung, mengingat karakternya yang tidak pernah nyaman berada dalam sebuah lingkaran, mulai dari organisasi secara struktural maupun kelompok kultural organik.

Unsur rasa tak nyaman dan tak betah lama-lama berada dalam kemapanan itu menyiksa Wahib hampir dalam semua kamar-kamar sunyi serta interaksi pergaulan, baik sewaktu menjadi aktivis HMI mulai dari tingkat komisariat hingga Badko Jateng-DIY, dalam Limited Group di UIN Sunan Kalijaga Yogya, sampai ketika ia mengadu nasib di Jakarta dan bertemu dengan lingkar diskusi baru di Ciputat.

Anak muda usia 20-an tahun itu telah pula mendefinisikan Muslim lewat kalimat yang terkesan ditulis dalam nuansa emosi yang subtil,”…Aku bukan nasionalis, bukan katolik, bukan sosialis. Aku bukan buddha, bukan protestan, bukan westernis. Aku bukan komunis. Aku bukan humanis. Aku adalah semuanya. Mudah-mudahan inilah yang disebut muslim.” Dan, anak muda itupula yang telah memiliki tekad pembaharu pemikiran Islam pada level,”…Biarlah semua ulama-ulama tua dan calon-calon ulama itu berbeda pendapat dengan saya. Saya ingin berbicara langsung dengan Tuhan dan berkenalan langsung dengan Muhammad.” Sungguh pernyataan bernada romantik dari seorang pemuda percaya diri sekaligus tidak tahu diri.

Ulama tua yang dimaksud Wahib itu selevel Pak AR Baswedan, atau HM Rasjidi yang menyesatkan pemikirannya di hadapan 400 peserta seminar. Sedang calon ulama yang ia maksud, barangkali adalah nama-nama seperti Mukti Ali, Utomo Danandjaja, Nurcholish Madjid, Endang Saifuddin Anshari, Imaddudin Abdulrahim, Dawam Rahardjo, Kuntowidjojo dan nama-nama lain yang biasa kita temui di jurnal LP3ES atau Majalah MEDIA. Mereka adalah aktivis PMII, HMI dan PII, yang jika meminjam istilah Gus Dur, boleh digolongkan sebagai intelektual ulama.

Buku Pergolakan Pemikiran Islam: Catatan Harian Ahmad Wahib, yang disunting oleh dua sahabatnya Djohan Effendi dan Ismet Natsir, adalah buku yang selalu menarik dan relevan untuk dibicarakan. Daripada menyebutnya sebagai catatan harian, sebetulnya buku itu lebih mirip kumpulan ringkasan yang dibikin Wahib dari mimbar diskusi satu ke diskusi lainnya. Ringkasan pendek sepanjang satu atau dua paragraf tentang pendapatnya mengenai pemikiran anggota lingkar diskusi Limited Group biasanya muncul ketika ia menulis secara teratur tiap hari.

Catatan sangat panjang, misalnya soal Ide-Ide Pembaharuan Nurcholish Madjid 1970 dan Menyusuri Jejak Usaha Pembaharuan Islam, biasanya muncul setelah satu pekan ia tak mendokumentasikan pikirannya.

Akan tetapi, masih relevankah tokoh-tokoh tua ini menjadi semacam panutan generasi milenial?

Perjumpaan saya dengan Wahib adalah sebuah perjumpaan politis. Sejarah pergerakan mahasiswa dikisahkan sebagai cerita yang kelewat heroik. Kadang, mahasiswa selalu dimanjakan dengan istilah agent of change, seolah tak ada unsur lain yang memotori reformasi atau sebuah revolusi.

Di simpang kerisauan identitas mahasiswa yang ternyata tidak sebesar apa yang digembar-gemborkan sejarah itu, saya bertemu Wahib lewat tangan seorang senior yang ingin “menjebak” saya masuk sebagai kader HMI.

Sebelumnya, saya masih terbelenggu dalam pandangan aktivis dakwah kampus yang kolot, ekslusif dan membatasi akses pada beragam manusia dan bahan bacaan. Dan, stimulasi catatan harian Wahib memang memberikan daya gebrak yang luar biasa ketika itu. Bermodal asuhan nilai Wahib tentang kebebasan berpikir, akidah, kesetaraan dan keadilan, saya melawan pikiran yang tertutup bertahun-tahun dan berani beranjak pada bid’ah interaksi-interaksi baru selanjutnya.

Akan tetapi, banyak pula yang sebab me-Wahib justru kehilangan dirinya sendiri padahal Wahib benci watak apologia. Mendalami Wahib adalah mendalami ketekunannya dalam menyerap berbagai pandangan manusia lain lalu mengartikulasikannya dalam sebuah simpulan, baik bersifat rinci maupun ekstase yang baik disimpan sebagai jebakan yang membangkitkan sistem baru bagi kesadaran.

Mengenal Wahib adalah mengenal seorang pemuda yang serius membangun jembatan bagi celah kejumudan satu dan lainnya, namun kesadaran itu tidak memproduksi keinginan untuk dominasi dan keculasan.

Wahib adalah teriakan dalam semesta hampa pencariannya, suara riuh itu kadang gagal terdengar oleh orang lain karena situasi ruang politik yang membungkam akal sehat. Bagaimana bisa berbicara bahwa semua manusia baik yang beragama, penghayat kepercayaan hingga ateis, atau apapun worldview tetaplah wajib bagi manusia lain untuk menghormatinya atas nama kemanusiaan pada masa ketika dogma, nilai, dan praktik serikat tegang dikecam lewat senjata hingga sepatu tentara?

Wahib adalah tragedi ujung kisah seorang anak muda. Ia menulis kekalahannya dalam relasi sebagai anak dalam keluarga, dalam kisah cinta, dan sebagai pekerja dalam tiran modernitas yang membuat jiwanya jadi tak peka serta otaknya jadi tak terlalu agresif.

Akan tetapi, batin Wahib yang mengabadikan sebuah iman,”…Menempatkan Tuhan sebagai obyek pergurauan cukup bermanfaat, karena hal itu mencerdaskan otak dan buat sementara membebaskan jiwa dari tabu atau ikatan. Walaupun begitu tidak benar kalau kita berhenti pada kelakar. Isi kelakar sebaiknya segera diperhalus dan dirumuskan dalam batin yang serius. Dia harus disophistikasikan. Sementara teman-teman berhenti pada kelakar dan sebagian lain sama sekali tak menyukai menjadikan Tuhan sebagai obyek kelakar.”

Wahib adalah seorang pemenang diplomasi dengan Tuhannya. Dan Tuhan, di tengah carut marut data, pasar dan informasi yang kini menyergap hari-hari penuh kecemasan kaum milenial, selalu memiliki celah pertemuan yang sama bagi siapa pun.

Wahib selalu relevan untuk menarasikan sebuah jeda dan kecamuk ambivalensi manusia sebagai subjek. Dan satu hal penting lagi, Wahib tidak silau terhadap mayoritas, karena ia selalu mencari, seperti kita kaum milenials.