Setelah Khalid Basalamah mengasosiasikan keberadaan ‘institusi’ liberal sebagai penyebab gempa di Jogja, dan setelah Rahmat Baequni menuding Masjid As-Safar adalah konspirasi Illuminati, pandemi Corona adalah peristiwa kali ke tiga yang menandakan bahwa Islam yang anti-sains semakin populis. Lha gimana, narasi tentang ‘azab Allah terhadap China,’ ‘wudhu adalah obat COVID-19,’ ‘Corona adalah tentara Allah,’ ataupun narasi diskriminatif yang tak berdasar lainnya semakinn meriah saja bermunculan, baik itu di portal berita daring atau di media sosial.

Secara semena-mena, ayat-ayat yang bertema reward & punishment dicatut sedemikian banal untuk melegitimasi sikap primordial agamis. Peristiwa COVID-19 menayangkan ajang kejumudan terang-terangan (blatant) terhadap realitas zaman (yang kebetulan saat ini sedang pahit). Kita patut curiga mengapa di zaman yang sedemikian maju ini dengan tantangan yang sedemikian kompleks, kejumudan karena mabuk agama semakin membatu?

Bayangkan, bagaimana umpamanya Ibnu Sina atau ilmuan kedokteran Islam abad pertengahan lainnya berkunjung ke tahun 2020? Alih-alih histeris, boleh jadi beliau-beliau malah antusias untuk mengambil sampel dan berkutat di Lab.

Untuk ilmuan multidisipliner—yang menguasai filsafat, Al-Qur’an, ilmu alam, tasawuf dan lain-lain—sekelas Ibnu Sina, pandemi Corona sepertinya tidak akan dianggap layak sebagai alasan untuk semena-mena menempel ayat al-Qur’an untuk cocoklogi konspiratif, ataupun mendiskriminasi orang lain.

Mabuk agama berkaitan erat dengan kekecewaan konservatisme terhadap dominasi tatanan realitas di luar Islam. Semakin realitas itu maju, semakin menebal ‘iman’ seseorang. Tapi, kekecewaan yang seperti ini tidak menjadikan agama sebagai sumber inspirasi untuk terus memperbaharui kehidupan agar semakin layak dan semakin pantas.

Pemeluknya pun gagap dalam membahasakan dan mencerap makna ‘semakin layak’ dan ‘semakin pantas.’ Alhasil, kekecewaan itu mereduksi ‘semakin layak’ dan ‘semakin pantas’ sebatas pada Islam ukuran simbolik, bukan pada ukuran esensi. Kekecewaan itu juga yang menjadikan pemeluknya inkompeten dalam menjembatani bahasa agama dan dinamika realitas (baik itu realitas alami ataupun sosial).

Ketika gagap dalam menjelaskan realitas pahit secara saintifik, inkompetensi itu secara semena-mena mengkerdilkan agama menjadi ‘realitas pelarian’ yang sebenarnya tidak ilahiyah (karena cara ekstraksinya yang serampangan), tapi ya tetap saja dianggap ilahiyah. Inkompetensi itu mendorong pemeluknya picik dalam memilih ayat, penakut dalam menghadapi realita, dan ujung-ujungnya nyaris tidak berkontribusi apa-apa dalam mendorong kehidupan yang lebih layak dan pantas selain menciptakan madat ‘realitas pelarian.’

COVID-19 ramai-ramai dijadikan ajang ‘maha’ tahu seorang hamba dengan segala maksud Tuhannya. Ajang yang diprakarsai oleh semangat kliping ayat agama ini menyeponsori halusinasi superioritas seorang hamba terhadap maksud dan keinginan Tuhannya. Artikulasi ajang ini tidak menoleransi kerendah-hatian seorang hamba untuk merasa ‘takut salah.’ Mau tidak mau, sentimen agama terhadap orang China/etnis Tionghoa, membuntut dibelakangnya.

COVID-19 menguak bagaimana Islam yang anti-sains bisa menjadi batu sandungan bagi kemajuan zaman sekaligus bagi Islam itu sendiri. COVID-19 hanyalah salah satu dari sederet tantangan zaman yang akan segera muncul di masa depan. COVID-19 boleh dikatakan sebagai salah satu perwakilan dari tantangan permasalahan biologi. Masalah laten dari teknologi, biologi, virtualitas, dan kelindan ketiganya, seperti: sex robot, priest robot, penyuntingan gen, bencana alam akibat perubahan iklim, berpotensi menyulut kegagapan pecandu agama lebih jauh dibandingkan kegagapan menghadapi pandemi Corona.

Laporan riset Edelman Trust Barometer 2020 mengatakan bahwa diantara tiga stakeholder yang dianggap paling tidak mampu mengatasi tantangan zaman—orang kaya, pemerintah dan pemuka agama—, pemuka agama berada posisi ketiga dari belakang setelah pemerintah di urutan kedua dan orang kaya di urutan pertama.

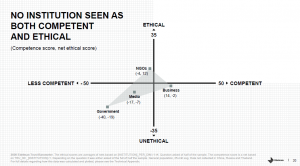

Di sub-bagian laporan yang sama, Edeman Trust Barometer juga mengukur kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, media, lembaga swadaya masyarakat dan perusahaan swasta berdasarkan etika dan kompetensi mereka dalam mengatasi tantangan zaman. Hasilnya: pemerintah dianggap paling tidak beretika dan tidak kompeten, kemudian di posisi ke dua ada media. Yang hanya dianggap kompeten adalah pihak swasta, itupun sekaligus dilabeli tidak beretika. Lembaga swadaya masyarakat dianggap paling beretika namun tidak kompeten. Laporan Edelman menyimpulkan: “no institution seen as both competent and ethical.”

Di samping itu, dari 1.567 responden di 34 provinsi di Indonesia yang diwawancarai oleh lembaga riset Alvara, hampir 60% responden dari generasi Z (14-21 tahun) dan milenial muda (22-29 tahun) mengakui diri sebagai kelompok ‘puritan-ultra konservatif.’

Meskipun laporan Edelman perlu dipertanyakan tentang metode klasifikasi ‘pemuka agama’ seperti apa yang digunakan, tapi laporan riset Edelman ini sebenarnya ingin menunjukkan satu hal: bahwa tantangan zaman bergerak jauh lebih cepat dibandingkan institusi-institusi pengentas masalah publik terdepan.

Dengan jumlah bibit konservatif yang digambarkan Alvara, dan dengan kemapanan mabuk agama saat ini, lalu bagaimana umat Islam menjaga kehormatan agamanya dari tuduhan ‘tidak berkontribusi apa-apa terhadap peradaban manusia’ jika sikap ilmiah dan rasa penasarannya berbanding terbalik dengan sikap ilmiah dan rasa penasaran milik Ibnu Sina? Bukankah ini suatu kemunduran senilai ribuan tahun? Lalu apakah mungkin mampu mengatasi tantangan zaman yang segera akan datang?

Tapi, lagi-lagi, kehormatan bagi pecandu agama adalah tentang dominasi simbolik, bukan tentang kontribusi esensial yang terbuka bagi semua orang dan transformatif. Wajar bila Gus Dur dalam tulisannya Republik Bumi di Sorga (1983) mengutip sinisme ideologi revolusioner terhadap gerakaan keagamaan yang ‘pura-pura’ emansipatoris dan ‘pura-pura’ transformatif. Yang sebenarnya melalui kuitipan sinisme ideologi revolusioner itu, Gus Dur secara tidak langsung ingin mengatakan bahwa, rahmatan lil ‘alamin itu tidak bisa didirikan hanya dengan penghayatan agama yang puitik, membuai, tapi bisu dalam menjelaskan dan mengurai masalah keduniawian—baik itu sosial ataupun alami.

Karena Islam yang anti-sains bersikap ‘rasis’ terhadap ilmu keduniawian, maka bisa dipahami mengapa dalil reward & punishment lebih banyak dikutip dalam wacana pandemi corona, dibandingkan sabda man arodad dunya fa ‘alayha bil ‘ilmi, man arodal akhiroh fa ‘alayha bil ‘ilmi, man aroda huma fa ‘alayha bil ‘ilmi yang nyaris tidak pernah terdengar. Akhirnya, COVID-19 jatuh sebagai wahana penghakiman terhadap dosa dan pahala, nista atau tidaknya orang lain dari kacamata primordialisme agama. Selama Islam yang anti-sains masih ada, halusinasi pelarian dan penghakiman seperti ini akan terus menempel pada isu apapun yang di luar wawasan keagamaan miliknya.