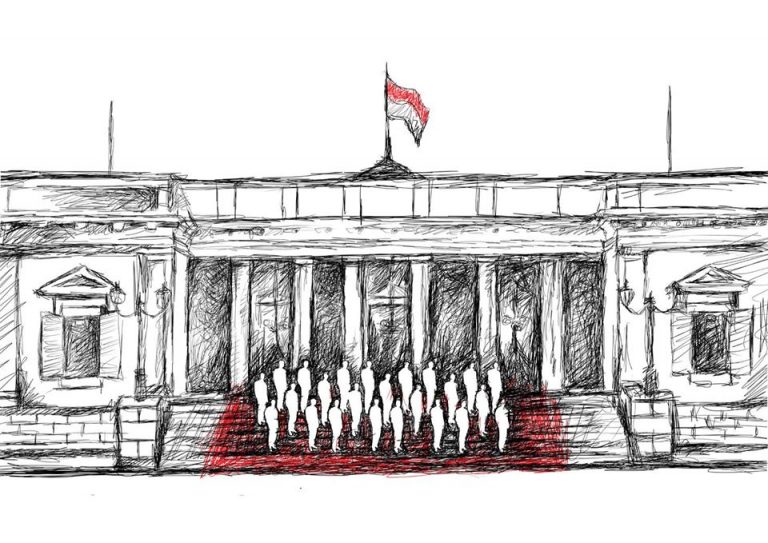

Para politisi tetap meneruskan pilkada di tengah pandemi, pemerintah seakan memberi karpet merah kepada mereka meskipun publik sudah teriak-teriak untuk menghentikannya dengan satu tujuan; kemanusiaan.

Yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan. Begitu kutipan yang sangat masyhur dari KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Kutipan itu semakin menemukan konteksnya dalam situasi pandemi seperti saat ini di mana kebijakan politik menuntut untuk memiliki sense of humanity.

Sejak ditetapkan sebagai pandemi oleh World Health Organization (WHO) pada 11 Maret 2020 dunia berupaya untuk menemukan formulasi mencegah tersebarnya virus Covid-19. Lockdown, physical distancing, himbauan di rumah saja, kenakan masker, dan berbagai cara lain ditempuh. Situasi pandemi memaksa lembaga pendidikan tutup, banyak usaha macet, jutaan orang kehilangan pekerjaan, dan berbagai ritual keagamaan dibatasi atau bahkan ditiadakan.

Meski berat, masyarakat bisa menerima berbagai pengetatan kehidupan sosial tersebut. Kita bisa melihat bagaimana Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah langsung bersikap mengeluarkan fatwa untuk meniadakan salat Jumat dan kegiatan berjamaah lain, terutama di zona merah. Begitu juga dengan agama-agama lain yang mengalah untuk mencegah umat berkerumun. Misalnya umat Hindu di Bali meniadakan ritual mengarak ogoh-ogoh sebagaimana dilakukan pada rangkaian hari Nyepi biasanya.

Namun masyarakat mengalami dilema ketika penanganan Covid-19 tak kunjung menemukan kejelasan arahnya. Di satu sisi warga khawatir apabila dirinya tertular atau menulari virus kepada keluarga dan tetangga. Di sisi lain masyarakat terus bertanya-tanya kapan situasi pandemi akan berakhir?

Saat jumlah kasus semakin meningkat, sebagian masyarakat justru semakin abai dengan wabah yang masih terjadi. Dan, politisi seakan menanti besar mereka tak lama lagi bernama pilkada.

Sense of Crisis dan Pilkada

Situasi krisis sama sekali belum berlalu. Akan tetapi mengapa berbagai sektor kehidupan mulai berangsur normal? Salah satu alasannya karena berkurangnya sense of crisis yang dipicu oleh berbagai hal.

Penulis merasakan bagaimana warga di kampung bahu membahu menjalankan protokol kesehatan saat awal pandemi. Setiap orang yang akan masuk ke kampung harus cuci tangan. Pemerintah desa juga memperketat prosedur warga yang mudik di mana harus melapor ke puskesmas dan menjalani isolasi mandiri selama 14 hari. Situasi tersebut tiba-tiba berubah saat pemerintah pusat menyatakan ‘new normal’ di bulan Juli yang dipahami sebagai ‘situasi telah kembali normal’.

Pesta resepsi pertama digelar pada bulan Agustus 2020. Begitu juga dengan kegiatan pengajian, lomba tujuh belasan, dan berbagai kegiatan yang mengundang kerumunan. Posko cuci tangan tak lagi digunakan dan pemudik langsung bisa berkeliaran sesaat setelah sampai di kediaman.

Pemegang kuasa seperti kehabisan ide dalam mengendalikan wabah ini. Kasus positif terus bertambah 3000-4000 perhari. Sementara jumlah tenaga kesehatan yang gugur semakin banyak. Ikatan Dokter Indonesia menyebut bahwa dalam satu hari terdapat satu dokter meninggal sejak dua bulan terakhir.

Namun anehnya kita seperti biasa saja menyaksikan krisis ini. ‘Oh, tiga ribu.’ ‘Oh, empat ribu’. Sesaat setelah mendengar kabar angka positif, kita mulai menanggapi dengan santai lalu seolah tak pernah terjadi apa-apa. Normalisasi ini terjadi di hampir semua sektor kehidupan.

Di tengah upaya menahan persebaran wabah, kita dihadapkan pada situasi pelik dengan agenda hajatan politik pemilihan kepada daerah (Pilkada) di bulan Desember 2020 mendatang. Pemerintah dan DPR sudah satu suara untuk melanjutkan rencana Pilkada ini meski organisasi sipil seperti NU dan Muhammadiyah memohon agar Pilkada ditunda demi kemaslahatan umat.

Usulan ini tentu didasarkan pada kaidah-kaidah fiqhiyah sebagai pedoman dalam bertindak dan mengambil kebijakan. Salah satunya adalah maqashid syariah di mana menjaga jiwa (hifz an-nas) wajib diupayakan. Menyelamatkan jiwa tentu lebih diutamakan dibandingkan dengan melaksanakan pagelaran yang bisa ditunda dengan pertimbangan apapun.

Nyatanya pemegang kuasa bergeming dan percaya diri pesta politik bisa berjalan dengan pengetatan protokol kesehatan. Penguasa juga berjanji akan menyusun peraturan lengkap dengan sanksi yang diberikan. Namun kita pantas ragu.

Baru beberapa hari setelah penguasa mengumumkan Pilkada tetap jalan, Bawaslu mencatat adanya 243 pelanggaran protokol kesehatan saat pendaftaran bakal pasangan calon Pilkada 2020. Kita toh bebas ngedumel, para politisi ini kok ya tega-teganya tetap menggelar pilkada di tengah negeri yang diamuk wabah?

Sebagai warga negara, kita memiliki hak konstitusi untuk memberi masukan kepada pemerintah. Namun keputusan sepenuhnya berada di tangan penguasa. Kita juga sudah memutuskan memberikan hak suara pada wakil rakyat dan pemerintah di atas sana.

Apakah para wakil rakyat dan pemerintah akan melakukan langkah sesuai dengan kemaslahatan rakyat?

Kita hanya bisa berharap. Namun apabila penguasa bertindak hanya menurut kepentingan kelompoknya, sebagai rakyat kita hanya bisa bersabar. Toh, di hadapan penguasa, rakyat sudah biasa hanya dianggap sebagai angka. Wallahua’lam.