Ketika Corona masuk, Indonesia sedang diterpa dua ujian secara bersamaan, yaitu ketahanan kohesi sosial dan kemampuan mitigasi penyakit menular. Pemerintah sejak pengumuman pasien tertular Corona untuk pertama kali sudah menegaskan masyarakat, untuk tetap tenang dan tidak panik. Tentu hal ini bagi sebagian masyarakat terasa absurd, karena media dan pemerintah tidak menyediakan informasi yang cukup pada masyarakat tentang penyakit tersebut.

Belum lagi jika kita melihat kesiapan Negara dalam menghadapi persebaran virus Covid-19 yang masih dianggap kurang bagi sebagian masyarakat. Prosedur Standar Operasional yang ditetapkan oleh pihak berwenang, seperti WHO, tentang pencegahan persebaran virus tidak diketahui masyarakat secara massif, selain akses informasi yang tidak merata juga kelambanan pihak Pemerintah memberikan edukasi.

Menghadapi virus berbahaya yang telah beredar di sebuah negeri, Islam menggunakan strategi karantina. Satu hadis sangat familiar di media sosial menyusul kasus Corona makin marak di Indonesia. Popularitas hadis tersebut tentu menarik beberapa poin yang perlu sebenarnya kita perbincangkan dan hubungkan dengan dinamika di Indonesia. Terutama soal kesadaran publik atas hak warga negara dan relasi antara agama, politik serta aturan Negara.

Tentu kapasitas keilmuan yang rendah tentu melarang saya mendiskusikan dinamika di sekeliling hadis tersebut. Kita tidak bisa menutup mata sekarang bahwa hadis tersebut telah hadir di ruang-ruang publik, seperti ceramah, perbincangan sehari-hari hingga media sosial yang bisa saja membawa konsekuensi, seperti alat legitimasi kritik warga pada Negara, relasi kepercayaan terhadap takdir hingga berbagai interpretasi baru.

Dua hal awal di atas merupakan fakta anomali terhadap hadis tersebut di masyarakat kita yang sedang beredar. Sebelum lebih jauh, Majelis Ulama Indonesia yang selama ini cukup aktif berperan dalam relasi agama dan politik, malah terkesan adem-ayem saja dalam kasus Corona dan hadis tersebut, selain mengeluarkan himbauan, termasuk membaca Qunut Nazilah, menjaga kebersihan melalui wudhu dan berhati-hati dalam menghadapi informasi soal virus tersebut. Tidak ada sama sekali membincang soal mitigasi bencana, padahal hadis tersebut telah lama beredar di masyarakat.

Pemerintah tak mau kalah, dengan berkilah pakai alasan “operasi senyap” dalam menghadapi virus tentu menambah kebingungan masyarakat Indonesia. Terkesan sekali pemerintah belum siap sama sekali dalam membangun imunitas sosial dalam kondisi darurat, seperti Corona ini. Masyarakat akhirnya tidak memiliki banyak pilihan panduan menjalani kehidupan, terutama pasca virus tersebut memasuki wilayah Indonesia.

Tentu saat diksi “Social Discanting” beredar di masyarakat, terutama lewat media sosial, tentu banyak masyarakat kita kurang memahaminya dengan baik dan paham akan urgensinya. Himbauan tentu bukan pilihan, sebab beberapa halnya masih terlalu abstrak. Mungkin ini alarm kembali bagi kita semua, terutama pihak terkait, untuk mengedukasi masyarakat tentang mitigasi bencana, seperti virus dan bencana alam lainnya.

Takdir, Virus dan Kohesi Sosial

Diskusi tentang agama sebagai nilai-nilai moral dan panduan hidup dalam kehidupan sosial tentu bukan barang baru. Masyarakat kita yang dikenal religius tentu hal tersebut sebuah hal yang tidak bisa dianggap enteng. Dalam berhadapan kondisi virus Covi-19, peran pemuka agama dan organisasi dituntut untuk lebih mengedepankan kebaikan bersama. Ketimbang melempar narasi-narasi kebencian, pendakwah seharusnya menegaskan langkah-langkah konkrit yang harus diambil masyarakat.

Edukasi terhadap masyarakat lewat pendakwah memang jalan pintas yang mampu merangkup banyak orang, terutama di era media sosial. Beberapa organisasi keagamaan harus mulai mengambil inisiatif menggerakan para pendakwahnya untuk memandu dan mengedukasi masyarakat dalam menghadapi kondisi krisis ini.

Kohesi sosial di masyarakat Indonesia tentu diuji di tengah kondisi merebaknya virus Corona. Bagaimana tidak, setelah dikejutkan dengan aksi borong atau timbun barang di awal pengumuman kasus Covid-19 kemarin, kita sekarang dihadapkan bagaimana interaksi sosial dalam kondisi krisis. Struktur sosial dan kontur geografi yang berbeda-beda tentu harus menjadi pertimbangan bagi pihak Pemerintah. Mengapa?

Kebanyakan masyarakat kita mungkin belum memiliki pengalaman dan pengetahuan berhadapan dengan virus berbahaya, juga kebanyakan memiliki pola relasi yang erat dan hangat yang sekarang harus dibatasi ketat, tentu ini akan menimbulkan kebingungan dan keterkejutan di awal. Peran panduan mengiring masyarakat dalam pembatasan gerak tanpa harus mengorbankan kohesi sosial yang ada.

Perlindungan kepada kelompok rentan, seperti masyarakat miskin yang sangat mengantungkan kehidupannya pada gerak masyarakat sehari-hari tentu harus dilindungi oleh Pemerintah. Jangan sampai kerumitan dan kesulitan akses ke fasilitas kesehatan, termasuk memperoleh barang-barang yang diperlukan untuk terhindar dari virus tersebut, justru menyeret masyarakat miskin dalam posisi paling beresiko.

Pekerja di lini terdepan, baik perawat, penjual bahan pokok, pengantar makanan dan lain-lain, jangan sampai dilupakan, baik oleh Pemerintah dan organisasi keagamaan, karena panduan bekerja di ranah paling beresiko tentu harus memiliki panduan pergerakan dan interaksi, termasuk melakukan ritual dan kehidupan sehari-hari. Pemerintah sebagai komando tertinggi menghadapi persoalan rumit seperti virus Covid-19 tentu bukan hal yang bisa dianggap remeh apalagi dihadapi tidak serius.

Menterjemahkan mitigasi bencana yang beririsan dengan agama tentu sudah menjadi kewenangan otoritas agama, antara lain MUI, NU, Muhammadiyah dan organisasi agama lainnya, yang harus mengambil langkah konkrit untuk mengatasi kebingungan umat, sekaligus membatasi ruang bagi cuitan atau postingan menyesatkan beredar di masyarakat, seperti kasus “Tentara Allah”, “Takdir” atau “Balasan Kesombongan Manusia” milik salah satu penulis terkenal.

Dengan mengurangi potensi kebingungan masyarakat tentu juga membatasi salah kaprah soal “Takdir”, yang sedang ramai di media sosial. Saya mendapati beberapa postingan dan caption terkait takdir kematian dari umat manusia. “Persentasi kematian akibat Corona hanya tiga persen, sedangkan takdir kematian kita lewat Malaikat Maut adalah seratus persen” begitu tulis di salah satu caption.

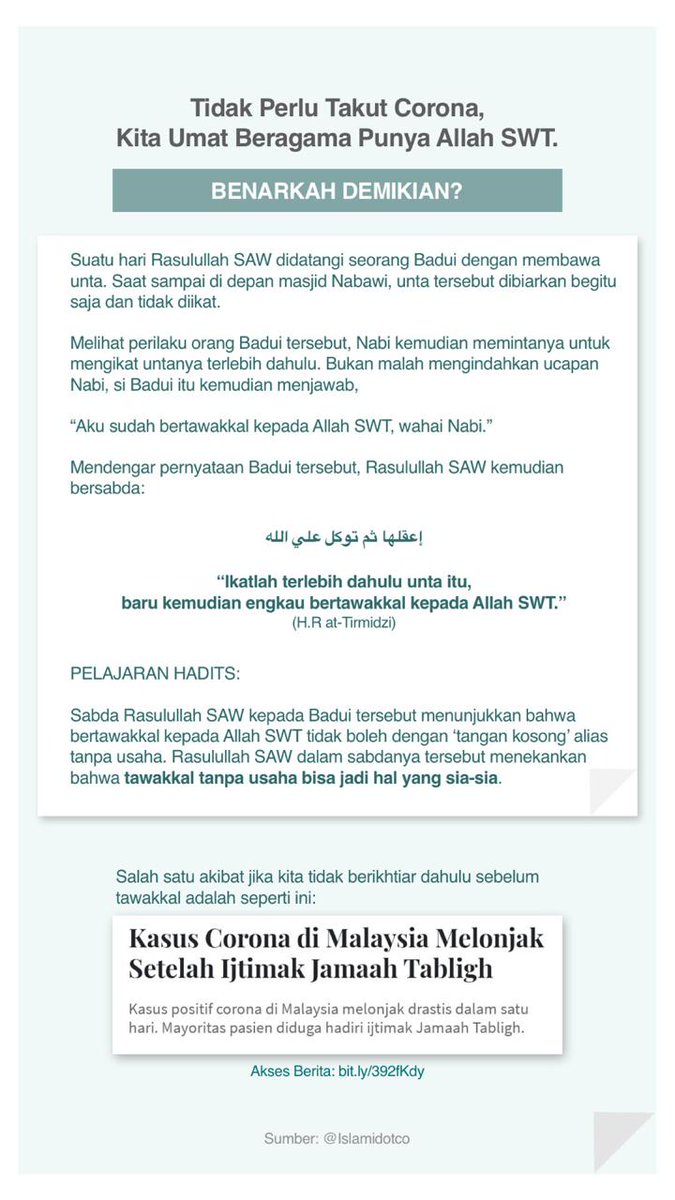

Kasus Corona di Malaysia melonjak tajam setelah acara besar salah satu organisasi keagamaan seharusnya menjadi godam bagi siapapun yang memiliki persepsi takdir seperti di atas. Tawakkal tentu bukan berarti menabrak segala “hukum alam”, tapi malah seharusnya melibatkan peran Tuhan setelah melakukan persiapan yang terbaik dalam menghadapi sesuatu, termasuk soal virus Covid-19 ini.

Pemerintah dan organisasi keagamaan memang belum bersatu padu menentukan roadmap dalam menghadapi Corona, tidak heran jika virus “kesembronoan” justru yang semakin parah. Baru saja kemarin, walau sedikit telat, MUI mengeluarkan fatwa terbaru terkait Corona, di dalamnya ada tiga poin penting. Pertama, orang yang terpapar ada beberapa anjuran dalam pelaksanaan ibadah dan interaksi sosial.

Kedua, bagi yang masih sehat atau belum diketahui atau diyakini juga ada beberapa instruksi khusus dan anjuran, termasuk pelaksanaan jenazah yang harus mengikuti standar kesehatan yang ada dari pemerintah. Ketiga, aksi atau tindakan yang menimbulkan kepanikan dan/atau menyebabkan kerugian publik, seperti aksi borong, menimbun barang atau memainkan barang, terutama kebutuhan pokok dan terkait virus, hukumnya haram.

Membatasi ruang dan jarak pergerakan manusia masih dianggap strategi paling jitu menghadapi Covid-19, tapi jangan sampai masyarakat dibiarkan sendiri dalam mengamankan diri. Kalau ini terjadi, malah rentan terjadi kekacuan dan mengancam kohesi sosial yang ada di masyarakat, karena dalam suasana krisis seperti sekarang, kembali ditegaskan bahwa panduan, tuntunan hingga komando dari Pemerintah jelas diperlukan, sebagaimana yang sudah dilakukan oleh beberapa organisasi keagamaan. Yuk, kita bersama-sama keluar dari krisis ini dengan segala potensi dan kekuatan kebersamaan yang ada.

Fatahallahu alaihi futuh al-arifin