Pergulatan sebuah bangsa adalah pelajaran buat bangsa yang lainnya.

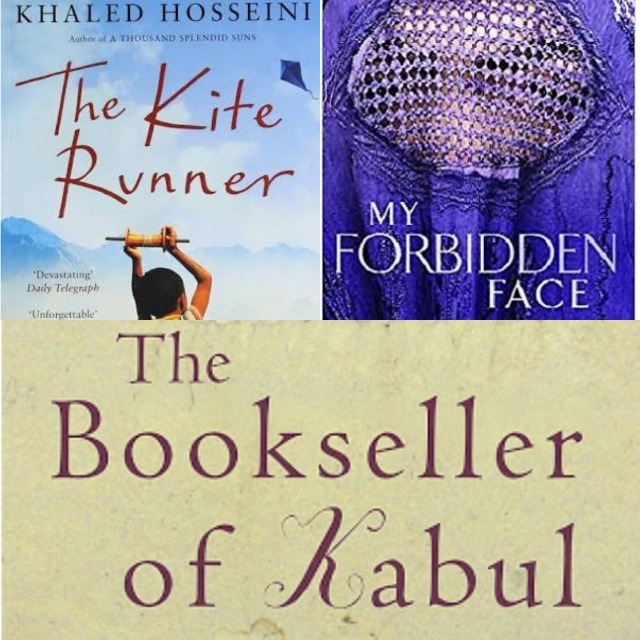

Sejak peristiwa 11 September (9/11) yang diikuti oleh penyerbuan tentara Amerika dan sekutunya ke Afghanistan, mata dunia tertuju pada negeri yang selama bertahun-tahun dilanda perang dan kekacauan itu. Tak ketinggalan dunia buku dan sastra. Sejumlah buku berlatar negerinya tokoh sufi Jalaluddin Rumi tersebut lahir, di antaranya Kite Runner [KR], My Forbidden Face [MFF] dan Saudagar Buku dari Kabul [SBK].

Buku-buku tersebut mencoba menyingkapkan apa yang selama ini terjadi di negeri kaya candu itu. Mulai dari gejolak sosial, politik, ekonomi maupun budaya. Kecamuk perang yang tak berkesudahan serta konflik ideologi dan aliran keagamaan yang menyertainya menjadi fokus perhatian rata-rata buku-buku tentang Afghanistan, tak terkecuali ketiga buku di atas.

Ditulis oleh seorang imigran Amerika keturunan Afghanistan, Khaled Hosseini, Kite Runner adalah sebuah perjalanan ingatan tentang masa lalu, tentang tanah air yang dicintai namun sekaligus diratapi. Di Amerika, novel ini mencapai sukses komersial yang luar biasa. Selama berbulan-bulan ia menduduki posisi buku terlaris, di belakang karya fenomenal The Da Vinci Code.

Begitu juga dengan Saudagar Buku dari Kabul. Buku yang ditulis oleh seorang wartawan perempuan Norwegia, Asne Seirstad, itu juga mencapai sukses penjualan dan diapresiasi cukup luas di Eropa-Amerika. Sebagaimana hasrat yang mengeram pada diri para pemikir orientalis, tampaknya publik Barat sedang terseret pada rasa keingintahuan dan keterpukauan yang mendalam atas negeri yang oleh Amerika disebut sebagai markas Al-Qaeda tersebut. Di Indonesia, kedua buku tersebut diterbitkan oleh Qanita, sebuah lini produknya penerbit Mizan.

Sementara My Forbidden Face yang edisi Indonesianya diterbitkan oleh penerbit Fresh Book adalah sebuah memoar seorang gadis kecil enam belas tahun yang sangat menyentuh dan personal, karena berisi kesaksian atas apa yang terjadi di Afghanistan sejak berkuasanya Taliban. Potret mengerikan kekuasaan Taliban terekam di sana. Karena kesaksiannya—dan juga perlawanannya—yang menggugah itu, sang penulis, Latifa, mendapat penghargaan sebagai Perempuan Internasional PBB 2002.

***

Kite Runner berkisah tentang Amir, seorang novelis keturunan Afghan yang telah menjalani hidupnya di Amerika sejak paruh pertama 1980-an. Tinggal di komplek warga Afghan di Freemont, California, Amir menjalani hidupnya dengan cukup bahagia. Empat novelnya telah diterbitkan, dan ia baru saja menempati rumah cantik bergaya Victoria yang belum lama dibelinya dari uang muka novel keduanya. Istri tercintanya, Soraya, selalu setia menemaninya, sampai sebuah telepon mengagetkannya.

Amir termangu. Rahim Khan baru saja meneleponnya. Tapi ia tahu bukan hanya Rahim Khan yang berbicara di telepon, tetapi juga dosa masa lalunya yang tak termaafkan. “Kau tampak pucat, Amir,” kata Soraya, begitu Amir meletakkan gagang telepon. “Aku harus pergi ke Pakistan.”

Selang beberapa lama dimulailah perjalanan itu, perjalanan yang kelak akan membawa Amir kembali ke negeri yang sudah lama ditinggalkannya, ke masa lalu yang ingin dilupakannya. Orang-orang dan tempat-tempat yang sudah lama lenyap dari kehidupannya hadir kembali, baik dalam pertemuan maupun ingatan: Rahim Khan, Hassan, Ali, Afghanistan, Kabul.

Di Peshawar mereka bertemu. Amir bercerita tentang kehidupannya di Amerika, tentang Baba dan pekerjaannya, tentang Freemont-nya, pasar loaknya, dan tak lupa novel-novelnya. Sementara Rahim Khan bercerita tentang Afghanistan, dan tentu saja, Taliban. “Apakah keadaannya seburuk yang kudengar?” tanya Amir. “Tidak. Lebih buruk lagi. Jauh lebih buruk.” Rahim Khan menceritakan bahwa hampir tidak ada wilayah yang benar-benar aman di Kabul. Setiap orang bisa setiap saat terkena sasaran peluru atau granat. Orang-orang juga tidak bisa bebas bergerak. Banyak pos didirikan, dan setiap orang yang lewat akan diperiksa. “Kau hampir-hampir butuh visa untuk pergi ke komplek lain,” kata Rahim Khan. [KR, hal. 333].

Namun di luar semua cerita mengerikan tentang tanah airnya, Rahim Khan menceritakan satu rahasia. Rahasia yang membuat Amir harus pergi ke Afghanistan, untuk menemukan anak kecil yang harus diselamatkannya: Sohrab. Ingatannya pun kembali pada Hassan, pelayannya, sahabat kecilnya, teman Zahara-nya yang selalu berani mempertaruhkan diri untuk membelanya. Dan saat mengingatnya, ia merasa malu, dan berdosa.

Sebagai bangsa yang tak ubahnya sedang dalam pencarian, Afghanistan mengidap masalah sosio-kultural yang pelik: diskriminasi rasial, konflik suku dan aliran. Dan hal itu dengan piawai ditampilkan Khaled Hosseini dalam novelnya. Pashtun, suku terbesar di sana, mengidap kebencian dan memandang rendah pada suku lainnya. Itulah yang membuat Amir dan Hassan sewaktu kecil tinggal di bangunan yang berbeda meski di rumah yang sama.

Penistaan terhadap Hazara sebagai kaum minoritas digambarkan Hosseini begitu menyentuh lewat apa yang dialami Hassan. Assef, anak seorang keluarga terpandang Pashtun, menganggap Hazara tak ubahnya sampah. “Afghanistan adalah negeri milik bangsa Pashtun. Dari dulu begitu, dan akan selalu begitu. Kita adalah orang-orang Afghan sejati, orang-orang Afghan murni, tidak seperti si Pesek ini,” kata Assef, sambil menunjuk pada Hassan. “Kaumnya mengotori tanah air kita, wathon kita. Mereka mengotori darah kita.” [KR, hal. 66].

Konflik suku dan aliran itu berlangsung seiring dengan konflik politik dan senjata yang tak ada habisnya. Sejak Inggris mengakhiri kekuasaannya tahun 1921, negeri itu tak hentinya-hentinya dilanda gejolak. Monarkhi Zahir Shah yang berkuasa sejak 1933 digulingkan oleh keponakannya, Mohammad Daud, dalam sebuah kudeta tak berdarah tahun 1973. Daud kemudian mengubah Afghanistan ke bentuk republik, namun itu tidak mengubah karakter otoritarian pemerintahan. Lalu pada tahun 1978 Komunis memenangkan perebutan kekuasaan, yang diikuti pendudukan Soviet tahun 1979. Perjuangan melawan Soviet pun dimulai. Soviet kalah, dan tahun 1989 para Roussie itu meninggalkan Afghanistan. Tetapi berbagai faksi perlawanan setelah itu terlibat perang saudara, berkelahi dan bertempur satu sama lain, sampai kemudian Taliban, kekuatan politik yang sebelumnya tidak cukup mengemuka dalam perjuangan melawan Soviet, mulai menguasai Afghanistan sejak keberhasilannya menguasai Kandahar tahun 1994.

Sebagian peristiwa itu dengan menarik direkam Asne Seirstad dalam Saudagar Buku dari Kabul. Novel yang berkisah tentang pedagang buku ‘sepanjang masa’ ini tak ubahnya sebuah chronicle dari sejarah Afghanistan. Perjalanan Sultan, pedagang buku tersebut, dan juga toko bukunya, benar-benar mewakili sejarah panjang Afghanistan dari masa ke masa. Ia merekam apa yang terjadi ketika monarkhi, republik, pendudukan Soviet, perang saudara, hingga Taliban.

Saudagar Buku dari Kabul menggambarkan bagaimana konservatisme bertempur dengan modernisme, hasrat keterbukaan berkelahi melawan kejumudan budaya, ideologi politik saling menyerang satu terhadap lainnya. Sepanjang sejarahnya, Afghanistan adalah medan pertempuran berbagai suku (Pastun, Tajik, Hazara dan lainnya), benturan aliran agama (Sunni-Syiah), serta pertarungan ideologi politik dan negara. Sayap kiri radikal pernah berkuasa di negeri itu, begitu juga fundamentalis religius.

Dan pada ujungnya, semua konflik itu meluluhlantakkan Afghanistan. Ketika kembali ke negerinya, Amir dibuat tertegun. Banyak tempat yang tidak lagi mampu ia kenali. Afghanistan tidak lagi seperti ketika ia meninggalkannya 20 tahun yang lalu. Perang telah menghancurkan segalanya, dan juga Taliban. Reruntuhan dan kemiskinan, itulah yang kini ditemukannya di sepanjang penjuru negeri. Pengemis ada di mana-mana. [KR, hal.408]. Apa pun dilakukan untuk mendapatkan uang, termasuk menjual harga diri. [SBK, hal. 226].

Potret buram Afghanistan paling mengerikan ditampilkan My Forbidden Face. Berdasar catatan seorang gadis kecil dari keluarga kelas menengah yang berpikiran terbuka, Afghanistan tampilkan tak ubahnya neraka dunia. Tak ada orang yang benar-benar ingin tinggal di sana. Sejumlah keluarga yang merasa punya kemampuan pasti akan memboyong keluarganya keluar Afghanistan. Semua karena Taliban.

Meski bertahun-tahun dilanda perang, namun penduduk Kabul masih merasa punya secuil kebebasan. Mereka bisa pergi ke sejumlah tempat, asal tidak ke pusat-pusat pertempuran. Namun sejak Taliban berkuasa, kebebasan itu tidak ada lagi. Karena di mana-mana, patroli-patroli ‘prajurit berjanggut’ Taliban bisa menangkapnya kapan saja. Taliban telah mengeluarkan sejumlah dekrit lewat siaran Radio Syariah-nya, diantaranya larangan perempuan keluar rumah sendirian dan keharusan memakai burqa. [MFF, hal. 42]. Hal itu berimplikasi pada hilangnya kebebasan kaum perempuan. Mereka tidak bisa lagi sekolah, bekerja, apalagi bermain.

Hidup pun berubah murung tak berpengharapan. Latifa, gadis kecil yang lagi senang-senangnya bermain dengan teman-temannya, menjadi salah korbannya. Ia tidak bisa lagi sekolah, bermain, atau lari-lari bersama anjing kecilnya. Ia juga harus rela kehilangan kesenangan mendengar musik, nonton film, memajang poster-poster. Karena semua itu diharamkan Taliban. Taliban memaksakan keislamannya sendiri, syariatnya sendiri, yang membuat masyarakat lain menderita. Bahkan tidak cukup jelas apakah Taliban sesungguhnya melakukan islamisasi atau arabisasi, karena semangatnya lebih mirip kaum jahiliyah sebelum datangnya Islam, dan ia anti khasanah budaya dan ilmu pengetahuan.

Diceritakan oleh My Forbidden Face maupun Saudagar Buku dari Kabul bagaimana Taliban menghancurkan khasanah budaya, di antaranya patung Buddha Bamiyan, melenyapkan buku-buku yang bergambar mahluk hidup, dan membiarkan masyarakat terperangkap dalam kebodohan. Mengenai perempuan, Taliban bahkan menganggap kaum ibu ini tidak layak mendapat pengajaran.

***

Perjalanan Afghanistan adalah perjalanan sebuah bangsa yang sedang dan selalu berusaha menemukan dirinya, yang ditingkahi gejolak sosial, politik, ekonomi serta budaya. Afghanistan adalah medan pertempuran beragam ideologi dan aliran, mulai dari yang ekstrem hingga moderat, dari yang kiri hingga kanan. Kontestasi ideologi dan aliran itu sering kali berjalan di atas rel kekerasan, yang itu membuat Afghanistan hancur berantakan, dan pada gilirannya memicu intervensi kekuatan luar.

Di sini, Indonesia sebenarnya bisa berkaca. Hidup bersama, masyarakat yang maju, adil dan beradab, Indonesia bhinneka tunggal ika, tidak mungkin diraih dengan memaksakan ideologi dan aliran masing-masing. Hasrat memaksakan kebenaran—baik politik maupuan ideologi—akan menyeret sebuah bangsa kepada perpecahan, sentimen, dan akhirnya: kekerasan.

Lagi pula sebagai masyarakat yang mengkalim diri beragama, berketuhanan, pemaksaan dan—apalagi—kekerasan sudah semestinya dijauhkan dari kamus politik maupun sosial di negeri ini. Semua agama menyeru pada kebaikan, kedamaian dan persaudaraan. Tak terkecuali Islam. Apa yang dipraktekkan Taliban, menurut hemat penulis, jauh dari semangat Islam. Karena “tidak ada paksaan dalam beragama—La ikraaha fid diin,“ demikian bunyi sebuah ayat al-Qur’an. Dan terkait perbedaan, Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa “ikhtilaafu ummati rahmatun—perbedaan di kalangan ummatku adalah rahmat.” Maka barang siapa tidak bisa mengambil rahmat dari perbedaan dan justru melakukan intimidasi dan pemaksaan sulit dipercaya bahwa ia bagian dari umat Muhammad.

*) Mohamad Syafi’ Ali, jebolan Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, lulusan madrasah-pesantren Mathali’uh Falah, Kajen, Pati.

Tulisan ini diambil dari rubrik Pustakaloka Kompas, Sabtu, 16 Sept 2006, dengan judul Kisah Pilu Negeri Seribu Layang-layang.