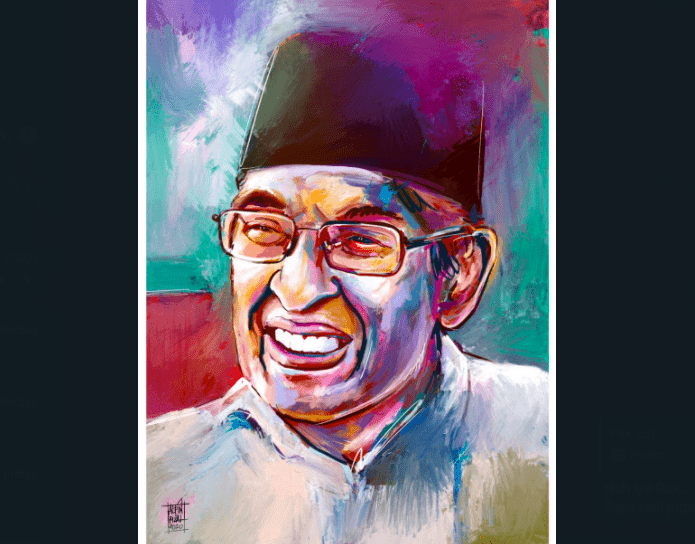

Jabaran Prof. Quraish Shihab dalam al-Mishbah jilid 1 tentang “hidayah” dalam Ihdinas shirathal mustaqim –bimbing (antar)lah kami (memasuki) jalan yang lebar dan luas—mesti dilengkapi dengan keterangan shirathal mustaqim, jalan yang lebar dan luas (yang lurus).

Shirathal mustaqim ini bertalian intim sekaligus berbeda dengan subulus salam (jalan-jalan keselamatan).

Kata shirat berakar pada kata sharata. Artinya “menelan”. Shirat memaksudkan jalan yang lebar dan luas sehingga karena sedemikian lebar dan luasnya ia bagai menelan siapa pun yang masuk atau berjalan di dalamnya. Prof. Quraish Shihab lalu mengilustrasikannya dengan jeniyus dan mudah: “jalan tol”.

Di dalam jalan tol, begitu banyak ruas jalan. Jalan-jalan itu lebar dan luas. Mulus, lurus, nyaman. Siapa yang memasuki jalan tol akan terus berada di dalamnya hingga ia keluar begitu telah sampai di tujuannya.

Ruas-ruas jalan yang ditelan, dikandung, jalan tol itu adalah subulus salam (jalan-jalan keselamatan). Jadi, kini bisa kita bayangkan bahwa jalan-jalan ketakwaan, fiqh, pendeknya mazhab, adalah subulus salam itu. Ia amat banyak, berdampingan, beriringan satu sama lainnya, dan semuanya terangkum dalam jalan tol itu, tegasnya shirathal mustaqim. Sebab itulah, sampai di titik keterangan ini, sungguh tak masuk akal memang bagi siapa pun untuk memutlakkan jalan mazhab yang diikuti dan diamalkannya sembari menista, menyalahkan, menyesatkan jalan-jalan mazhab lain yang diikuti dan diamalkan liyan. Perilaku demikian –di titik ini saja—dapat dinyatakan sebagai melanggar khittah rus-ruas jalan di dalam jalan tol shirathal mustaqim itu.

Kata shirat dalam al-Qur’an diulang sebanyak 45 kali. Semuanya juga dalam bentuk kata tunggal (mufrad). Setiap kata shirat dalam al-Qur’an dinisbatkan kepada sesuatu, ia selalu memaksudkan Allah Swt dan kaum mukminin. Tegasnya, agama dan kebaikan.

Ini berbeda dengan penggunaan kata subul/sabil dalam al-Qur’an. Subul adalah jamak kata sabil. Artinya, jalan. Tetapi jalan yang kecil –berbeda dengan shirat. Kadang, al-Qur’an menyebutkannya dalam bentuk jamak, kadang lain kata tunggal. Dalam penggunaan kata tunggal, ia kadang bernisbat kepada Allah Swt, kadang kaum mukmin, tetapi juga kadang kepada kemungkaran, kekufuran, kejahatan. Ada sibiliLlah, ada sabilul mu’minin, juga ada sabilut thagut dan sabilul mujrimin.

Tegasnya, shirat itu tunggal, benar dan haq; adapun sabil itu majemuk, ada yang haq dan ada yang batil.

Kini kata mustaqim. Ia artinya lurus. Ketika dilekatkan sebagai sifat (na’at) kepada shirat, ia bermakna jalan luas dan lebar (jalan tol) yang lurus. Dalam ayat lain, sifat lurus ini juga dilekatkan pada kata hanif (al-An’am 161).

Kata shirathal mustaqim karenanya mengandung permohonan kepada Allah Swt agar kita semua dikaruniaiNya jalan, sabil (mazhab, pandangan, amal, ilmu) yang bukan hanya menjadi bagian dari jalan yang lebar dan luas (shirat), tetapi juga lurus (mustaqim). Sifat lurus ini akan menjadikan perjalanan kita lebih mudah, mulus, nyaman, aman, dan cepat sampai tujuan (ketauhidan dan kesalehan). Boleh jadi, ada sabil di dalam shirat yang tidak benar-benar lurus, sehingga kerap menimbulkan gangguan, kendala, guncangan, berliku-liku sedemikian rupa untuk sampai kepada tujuan hakikinya.

Kita jelas pernah mendengar tentang pergulatan rohani seseorang yang amat berliku, panjang, pelik, berat, walau akhirnya ia berhasil mencapai tujuan hakiki keimanan dan kesalehan.

Kita juga menyadari atau mengetahui bahwa hambatan syariat untuk menjadikan kita tergolong di dalam shirath itu adalah sumber rezeki yang halal. Sebutlah, misal, di suatu masa kita berprofesi di sebuah tempat atau lingkungan kerja yang tricky dengan kesubhatan –bahkan kaharaman. Situasi sumber rezeki yang rawan begini akan menjadikan kita berjalan berliku-liku, tidak sepenuhnya lurus, di dalam shirath itu –walau mungkin saja berujung pula ke shirath yang dituju semua kita.

Itulah maksud permohonan, doa, kita kepada Allah Swt dalam ayat tersebut, yakni shirathal mustaqim sebagai jalan lebar dan luas yang lurus, yang memudahkan kita untuk hanifan menuju kepada keimanan, ketakwaanm, kesalehan, dan kebenaran.

Dalam keterangan yang esensinya sama tetapi dengan gaya lebih filosofis, Muhammad Thahir ibn ‘Asyur dalam kitab tafsirnya, Al-Tahrir wa al-Tanwir, menafsirkan shirathal mustaqim sebagai “bangunan agama Islam ini meliputi keseluruhan perjalanannya sejak awal kelahirannya hingga akhir zaman. Segala apa yang bersumber pada awal kelahirannya (era Nabi Saw, sahabat, tabi’in, tabi’it tabi’in, dst.) adalah Islam; segala yang terjadi dan dipostulasikan di era tengah, sekarang, dan kelak kemudian, itu pun bagian dari bangunan Islam.” Keterangan ini juga terkait erat dengan penafsiran beliau terhadap ayat 110 Ali Imran, yakni “khairul ummat” (umat terbaik), sebagai: “Segala nilai hidup yang berlaku di dalam suatu masyarakat, sepanjang tidak bertentanganm dengan nilai Ilahiah, itu dapat dikatakan sebagai bagian dari agama Islam.”

Baca Juga, Kesanku terhadap Prof. Quraish Shihab: Tentang Hidayah

Tegasnya, di satu sisi Ibn ‘Asyur memaksudkan “bangunan Islam” dari awal hingga akhir adalah satu kesatuan (selaras dengan nilai-nilai Ilahi) –dalam istilah tafsir Prof. Quraish Shihab “shirath” atau shirathal mustaqim—dan di sisi lain memaksudkan “segala nilai hidup dalam masyarakat” (itu artinya khazanah yang majemuk, dinamis, lokal, kontekstual) adalah –dalam istilah tafsir Prof. Quraish Shihab—subulus salam. Titik-temu antara jalan-jalan yang majemuk (subul) dengan keselamatan (salam) terletak pada terangkum-tidaknya dalam satu kesatuan bangunan Islam, yang ditandai oleh “selaras dengan nilai-nilai Ilahi”.