“Annuqayah”

Daviatul Umam

Annuqayah tegap berkibar

Tetaplah sinar menebar

Menepuk-nepuk dada Madura

Di ubun-ubun kota

Kiai Syarqawi di keabadian

Terpatri dalam senyuman

Mahkota Guluk-guluk

Kekal dalam peluk

Annuqayah, Annuqayah

Seabad lebih telah

Berdiri merangkum mimpi

Belai batin seorang santri

Gambaran pesantren yang terletak di Guluk-Guluk Sumenep Madura itu telah menghasilkan puluhan penulis. Penulis sekaliber M. Faizi, Syafi Anton, Sang “Nabi Sastra” Aryadi Mellas, Muhammad Al-Fayyadl, Maftuhah Jakfar, dll. Satu diantara nama yang disebutkan, K. M. Faizi dianggap oleh Sastra Korrie Layun Rampan sebagai sastrawan angkatan 2000 bersama Edi AH Iyubenu. Namanya setara dengan M. Fudoli Zaini dan penyair Abdul Hadi WM sebagai sastrawan angkatan 66. Lalu D. Zawawi Imron sastrawan angakatan 80’.

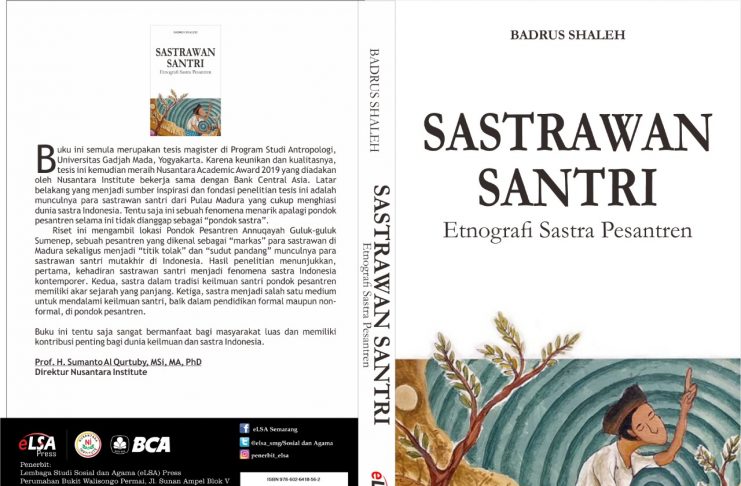

Nama-nama di atas adalah salah satu cerminan kehidupan santri Annuqayah yang digambarkan oleh Badrus Shaleh dalam karya “Sastrawan Santri Etnografi Sastra Pesantren” aktivitas literasi santri yang memiliki relevansi, sastra, kegunaan sastra, dan bagaimanan aktivitas para santri dengan dunia seni dan sastra di lembaga pendidikan Islam bernama pondok pesantren.

Buku yang terdiri dari lima bab ini menjelaskan Sastrawan dari Pesantren pada bagian pertama. Dilanjutkan Pesantren sebagai lumbung sastra dan literasi. Pada pembahasan berikutnya, sastra sebagai media pendidikan formal dan sastra sebagai media pendidikan non-formal membahas sejarah aktivitas literasi di Annuqayah. Di akhir, mengulik sastrawan santri di Pondok Pesantren Annuqayah.

Pondok Pesantren Annuqayah didirikan di daerah Guluk-guluk Sumenep Madura oleh KH. Muhammad Syarqawi di akhir abad ke-19. Kuntowijoyo mengisahkan kiai asal Kudus itu sebagai salah satu pejuang yang membela petani di daerahnya saat tanahnya akan digusur, dalam buku Petani, Priayi dan Mitos Politik. Keberaniaannya selaras dengan keuletannya mencari ilmu dari Jawa, Madura, Pontianak, Malaysia, Thailand hingga Makkah. (h.25)

Bersama sang istri, Nyai Khadijah bahu membahu membangun pondok pesantren yang kini berusia hampir 1,5 abad. Dalam kurun waktu panjang itu, anak dan cucu Kiai Syarqawi mendirikan pondok-pondok “federal” di daerah Lubangsa Barat, Lubangsa Timur, dll. Walaupun begitu “Berdaerah-daerah tapi tetap satu Annuqayah” menjadi semboyan bersama.

Nama pondok pesantren lazimnya adalah pemberian dari sang guru atau hasil istikharah di waktu yang panjang. Penyebutan Annuqayah justru diambil dari salah satu judul kitab Itmanuddriyah Lilqurra’ Annuqayyah karya Imam Jalaludin As-Suyuthi. Salah satu ulama di abad ke-15 di Kairo Mesir yang berguru denngan al-Buqini dan Syaikhul Islam Taqiyyudin al-Manaawi. Kitab Itmanuddriyah Lilqurra’ Annuqayyah yang terdiri dari an 14 disiplin ilmu beraneka ragam, mulai dari ilmu ushuluddin, nahwu, khath, bayan, ma’arif, tasrih, dan tasawuf. Nama adalah harapan, begitu pula Annuqayah mennginginkan sebuah harapan melahirkan manusia terpelajar yang mumpuni akan tradisi keilmuannya. (h. 24)

Harapan-harapan itu satu persatu terejawantahkan. Lembaga pendidikan di area Pesantren Annuqayah tersedia mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Pengasuh-pengasuh pasca Kiai Syarqawi, KH. Abdul Basith Abdullah Sajad dan KH. Abdul Muqsith notabene adalah cucu beliau.

Sastra dan Kitab Kuning

Posisi sastra Arab di Annuqayah juga lebih tinggi ketimbang pelajaran sastra Indonesia yang cenderung monoton. Dalam sastra Arab santri lebih banyak mengekspresikan sastra-sastranya lewat lughah, syi’ir, amtsal dan hikayat. Dalam sastra Indonesia hal demikian hanya ditemukan satu puisi, cerpen, dan pantun hanya satu dalam satu semester sekolah.

Kegusaran santri Annuqayah telah diteliti oleh Martin van Bruinessen dalam karya Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat (2015). Ia mengapresiasi kitab kuning sebagai benang merah dalam ruang dan waktu yang cukup panjang di pesantren. Eksistensinya menjadikan jejak islamisasi di nusantara dapat dilacak sehingga kitab kuning yang itu menjadi rumah teks yang sarat makna tradisi dibalut sastra. (h.16).

Guru Besar Utrecht University itu menambahkan, tradisi masyarakat santri dan kitab kuning menjadi cultural broker antara intelektual Arab dan Nusantara sehingga tradisi keilmuan lewat pesantren dan kitab kuning berupa “sanad” yang mengharuskan membaca dan menulis menjadi penting dalam pendidikan Islam yang disebut pesantren.

Ihwal sastra Arab mengandung kecerdasan dalam empat, berupa bahasa (lughah), puisi (syiir), pantun (amtsal), dan cerita (hikayat). Di kemudian hari bangsa Arab identik memiliki akar “tradisi sastra”. (h.67). Wajar bila posisi sastra Arab di kalangan santri Annuqayah lebih memiliki tempat ketimbang sastra Indonesia.

Pola pendidikan di Pondok Pesantren Annuqayah yang menjadikan motif bahasa menjadi pertama untuk memahami sumber-sumber agama sekaligus buku-buku kitab kuning. Motif sastra juga diajarkan karena mempelajari al-Quran, hadis, dan kitab kuning yang mengandung makna-makna sastrawi. Metode terakhir, menghafal sejumlah kitab (nazam). Menghafal sebagai cara untuk mengamankan “sastra lisan” yang sudah menjadi tradisi “lisan” sekaligus menjaga “sanad” meski sudah dikritik sana-sini. (h.73-74)

Tiga metode yang diterapkan di Annuqayah justru memancing hasrat para santri di waktu senggang untuk membaca buku. Hal yang paling sederhana dalam proses membaca adalah baigian dari pencarian kebaikan. Pencarian kebaikan itu sejalur dengan konsep “barokah” yang familiar di lingkungan pesantren.

Dalam menghormati buku setara dengan menghormati ilmu yang diberikan oleh Allah. Konsep barokah yang sangat kental di pondok pesantren juga mengidentifikasi bahwa bertambahnya ilmu bertambah pula barokahnya. Dalam peribahasa santri Annuqayah “Mun e ponduk ngecok jarum, maka e roma ngecok jaran”. Bagitu hormatnya terhadap buku, hingga ia menempati tempat layaknya al-Quran. Tidak boleh sembarangan dalam menaruh buku (h.60.)

Selain membaca, santri juga terbiasa melafalkan kitab al-Barzanji serta kitab-kitab Nahwu seperti Imrithi dan Alfiyah yang biasa dihafal saban hari untuk disetorkan kepada ustadz. Kebiasaan itu ditambah dengan dengan perkembangan sastrawi di lingkungan Guluk-guluk dicatat oleh M. Faizi dalam artikel Menjalani Kehidupan Sastrawi di Pesantren Annuqayah sejak 1990 hingga 1997.

Kehidupan Sastrawi Pesantren

Pondok pesantren pernah mengalami membludaknya buku-buku sastra di perpustakaan maupun di kamar. Semangat membaca santri diiringi dengan semangat menulis untuk diterbitkan dalam bentuk kumpulan puisi dan cerpen. Kemunculan terbitan ini salah satunya “Majalah Sastra Horison”-nya Annuqayah bernama Jurnal Kapas.

Terbitan-terbitan itu memancing santri-santri untuk membicarakan karya-karya. Sesekali mereka mengundang sastrawan sekaliber Ibnu Hajar, Edi AH Iyubenu, En Hidayat, Turmedzi Djaka, Chumaidi CH, Hidayat Rajardja, serta D. Zawawi Imron dan Syaf Anton yang sudah tak terhitung bolak-balik membedah. Sehingga komunitas-komunitas pun terbentuk dengan sendirinya dari sanggar-sanggar di pondok ‘federal”. Kegiatan lomba berkarya di area pesantren maupun di luar menjadi “hawa panas” bagi santri lainnya. (h.108-109).

Sprit sastra pesantren yang ditumbuhkan itu di mulai dengan munculnya Sanggar Shafa pada tahun 1988, dua tahun sebelumnya juga telah muncul majalah dinding Forum Media Kreativitas Santri (FMKS) sebagai cikal bakal Majalah Massa di tahun 1987. Meski saat pentas “teater” pertama yang ditampilkan justru menjadi petaka. Pertunjukan di ujung tahun tahun 1989 dinilai para kiai, justru terlalu frontal dan sentimental karena menyindir oknum ustadz yang berlagak kiai. Sanggar Shafa pun tutup. (h.132).

Salah seorang pendiri Sanggar Shafa yang ditemui oleh peneliti, Aryadi Mellas menuturkan saat peristiwa itu naskah yang saat itu akan ditampilkan telah dikonsultasikan berulangkali dengan Syaf Anton. Namun, nasi sudah menjadi bubur, pria yang dijuluki “Nabi Sastra” di Annuqoyah akhirnya memilih mengalah. Namun, pengabdiannya kepada Annuqayah hingga di usia 60 tahun menjadi bukti bahwa Annuqayah lah yang telah mengantarkan dirinya menjadi sebagai sastrawan.

Sanggar Shafa boleh tak ada, tapi semangatnya terus membara. Tahun 1994, terbentuklah Sanggar Andalas dengan buku antologi puisi yang berjudul “Isyarat Gelombang” yang salah satu penulisnya D. Zawawi Imron menjadi sorotan. Menyusul sanggar al-Zalzalah di pondok putri yang dirintis oleh penyair Maftuhah Jakfar yang di kemudian hari menjadi tokoh sejarah dalam kesusastraan Madura. Setelah kemunculan dua sanggar itu, disusul Sanggar SaKSI dan Kembara 7. Kemunculan sanggar-sanggar ini lalu direspon oleh penerbiatan Jurnal Sastra Kawula Pecinta Sastra (Kapas).

Terbitan ini menjadi “juru baptis” siapa yang layak di sebut penyair, sastrawan, cerpenis, maupun esais. (h.137.) Hingga kini, sanggar di area pondok pesantren Annuqayah 50 komunitas yang perhatian terhadap dunia literasi dan seni. Serta ada 87 media publikasi di area pondok pesantren.

Pesatnya kegiatan sastra di Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep Madura (2014) pernah masuk dalam program dokumenter Inside Indonesia di CNN Indonesia berjudul Santri Mendaras Puisi, Potret Liputan di judul Santri-santri Puitis (2013),

Ucapan Imam al-Ghazali “Jika kamu bukan putra raja atau putra seolah ulama besar, maka jadilah penulis” tampaknya ampuh membakar semangat santri. Waktu senggangnya digunakan untuk kegiatan membaca dan menulis. Bahkan salah seorang santri bernama La Fang menceritakan diberi motivasi ole K. M. Faizi, bahwa jika suatu media pernah memuat tulisan kita, maka tulisan selanjutnya akan sangat mudah untuk masuk kembali. Selain La Fang, Ahmadun Yosi Herfanda juga menulis puisi menjadi sarana dakwah meniru sang kiai.

Selain mencetak sastrawan, salah satu alumnus Pondok Pesantren Annuqayah, Muhammad al-Fayyadl menulis karya-karya ilmiah berjudul Dekonstruksi Derrida (2005) dan Filsafat Negasi (2016).

Pesatnya kegiatan sastra di Pondok Pesantren Annuqayah mengingatkan adagium familiar di kalangan santri yang berbunyi “al-muhafadhah ‘ala qadim asshalih, wal-akhdzu bil jaded al-ashlah, menjadi pedoman yang dipegang dari zaman ke zaman. Kaul yang definisinya mempertautkan masa lalu, masa kini, dan masa depan, dikontekstualisasikan dengan ruang dan waktu. Tak ada yang baru, juga tak yang usang.

Tradisi membaca dan menulis di kalangan pesantren bukan tradisi baru. Ia menjadi “pengingat” sanad sekaligus membantu ingatan atas hafalan yang dimiliki oleh santri juga kiai.

Meski dalam buku ini belum membahas secara mendalam kaitannya tradisi shalawatan yang memiliki nilai sastrawi terhadap kondisi santri. Namun karya Badrus Saleh, menjadi satu karya tentang pesantren yang tidak kalah uniknya dengan karya-karya sebelumnya.

Judul : Sastrawan Santri ; Etnografi Sastra Pesantren

Penulis : Badrus Saleh

Penerbit : Elsa Press

Tahun Terbit : Maret, 2020

Halaman : XX + 212