Di era politik kebencian dan ekonomi keserakahan ini, saya semakin merindukan tokoh seperti Mahbub Djunaidi. – Ayu Utami, novelis

Membaca buku Bung; Memoar tentang Mahbub Djunaidi, kita akan mendapatkan cerita yang begitu kaya tentang Mahbub, sosok yang tak hanya dikenal sebagai jurnalis dan kolumnis tapi juga politisi dan aktivis. Simak misalnya cerita pilu ketika Mahbub dibawa ke penjara Nirbaya karena tuduhan subversif. Menurut pengakuan Isfandiari, saat itu (11 April 1978) Mahbub sedang menggendong anaknya yang belum satu tahun (Verdi Heikal) ketika dilihatnya puluhan tentara masuk rumah mencarinya. Tentara mengobrak-abrik isi rumah dan mengambil buku-buku Mahbub, diantaranya adalah buku langka, buku-buku kesayangan sarat nilai.

Di penjara Nirbaya Mahbub berhasil menulis satu novel berjudul Angin Musim dan menerjemahkan buku Road to Ramadhan karya Hassanain Heikal. Di penjara itu juga ia bertemu dengan Bung Tomo, pahlawan yang dikenang karena pidatonya membakar arek-arek Suroboyo. Mahbub yang iseng berseloroh menakala melihat Bung Tomo memasak. Kata Mahbub: Hei, Bung! Unik juga ya lihat sampeyan pakai kaos oblong, celana pendek, sambil memasak. Beda sekali waktu di Surabaya 10 November, gagah nian berapi-api! Bung Tomo terkekeh, lalu menjawab: begitulah, Bung, rezim yang kejam!

Kenangan tentang Mahbub juga disampaikan Yuri Mahatma, anak Mahbub nomor empat. Yang masih melekat betul di ingatan Yuri adalah saat kelas 2 SD ia diberi hadiah buku 80 Hari Keliling Dunia (Jules Verne) terjemahan Mahbub. Menurut Yuri, buku itu adalah buku pertama (non komik) dalam hidupnya. Ia mengaku, Mahbub memang sering menghadiahi orang dengan buku. Mahbub juga tak pernah bosan mengingatkan anak-anaknya makna iqra, beserta alasan mengapa ayat pertama yang diturunkan Allah adalah perintah membaca.

Lewat buku Bung kita juga akan tahu bahwa kejenakaan Mahbub rupanya tidak hanya bisa ditemukan dalam karya-karyanya belaka. Keseharian Mahbub juga penuh dengan kelakar. Ini satu contohnya: suatu kali, dengan mobil VW kodok, Mahbub bertandang ke rumah karibnya, Agus Suflihat Mahmud. Ternyata Agus sedang keluar. Mahbub bertanya kepada istri Agus, “di sini siapa RT atau lurahnya?” Istri Agus bingung lalu menjawab “Lurah Endan namanya, Pak. Kenapa?”. Dengan enteng Mahbub menjawab, “Nggak, saya mau suruh lurahnya mencari si Agus.” Kontan istri Agus tertawa.

Sahabat Mahbub yang lain, Rahmanto Jarden atau biasa dipanggil Om Tjiam punya kisah sendiri perihal Mahbub. Ia mengenang sosok Mahbub sebagai orang yang “ngotot membela Tionghoa dalam tulisan-tulisannya”. Mahbub, kata Om Tjiam, getol mengkritik diskriminasi terhadap etnis Tionghoa masa orde baru (dalam pelayanan KTP misalnya). Mahbub begitu dekat dan bersahabat erat dengan teman-teman Tionghoa. Agama dan ras bukan sekat baginya.

Pada akhirnya, usai khatamkan Bung, kita boleh jadi akan menarik kesimpulan betapa unik dan lengkapnya sosok Mahbub. Sosok yang sulit dicari padanannya di masa sekarang. Ia piawai menulis dan berpolitik, organisatoris ulung sekaligus sastrawan pilih tanding. Esai dan novelnya sama-sama bernas. Kariernya di politik dan organisasi sama-sama moncer. Pun begitu, ia masih mengamalkan laku hidup asketis dan amat membumi. Segan.

Saya terkenang wawancara Karni Ilyas (jurnalis Tempo saat itu) dengan Mahbub, sekeluarnya Mahbub dari penjara. Karni Ilyas bertanya: apa rencana setelah bebas? Mahbub menjawab: menulis, saya ini tukang jual tulisan, selama masih ada yang membeli saya akan tetap menjual.

Ekspektasi Tinggi

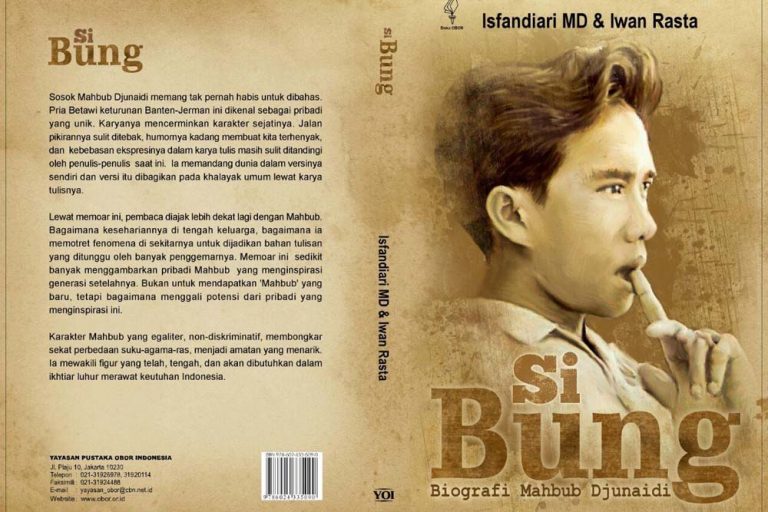

Ketika mencomot buku Bung dari rak sebuah toko buku saya membayangkan betapa menariknya sosok Mahbub ditulis oleh anaknya sendiri (Isfandiari MD). Saya dua kali menyimak penuturan Isfandiari berkisah tentang ayahnya, di UI dan UIN Jakarta, dalam sebuah acara bedah buku. Isfandiari seperti mewarisi kejenakaan ayahnya. Kisah hidup Mahbub dituturkan dengan begitu lancar dan kocak. Tak sekali dua kali geeer terdengar dari deretan kursi peserta bedah buku. Maka, ekpektasi saya ketika saya membeli buku Bung cukup tinggi, mengingat menariknya cara Isfandiari bertutur.

Namun, bayangan saya ternyata sedikit meleset. Buku Bung tidak sepenuhnya ditulis Isfandiari (dengan dibantu Iwan Rasta). Di buku itu kita bisa menemukan tulisan Chairul Tanjung, Jacob Oetama, Said Budairy dll. Betul bahwa tulisan mereka penting untuk mendapat banyak perspektif tentang Mahbub. Hanya saja saya berharap tulisan sahabat, kerabat dan tokoh-tokoh lain disajikan tersendiri dalam sebuah buku “Mereka Mengenang Mahbub” atau semacamnya. Saya kira itu akan lebih menarik. Sementara Bung fokus pada cerita Isfandiari tentang ayahnya.

Jika boleh menyebut kekurangan pada buku ini adalah tidak ketatnya penyuntingan. Misalnya saja di halaman 48 kita mendapatkan: beliaulah pendiri Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sebuah organisasi pemuda di bawah naungan NU. Cukup fatal, luput menyunting Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (seharusnya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia). Selain itu terdapat pula sejumlah typo yang mengganggu. Namun, lepas dari itu, buku Bung tetap menjadi buku penting dan informatif di tengah sedikitnya buku yang membahas Mahbub Djunaidi.