Meski sudah lebih dari dua dekade sejak Samuel P. Hutington―ilmuan politik dari Harvard yang pernah viral di tahun 2000an―menggulirkan tesis ‘benturan peradaban’, namun bekasnya masih belum hilang dari benak sebagian umat Islam (atau bahkan menguat?), walaupun kini telah banyak penelitian yang membuktikan ‘plot’ yang berbeda dengan tebakannya Hutington.

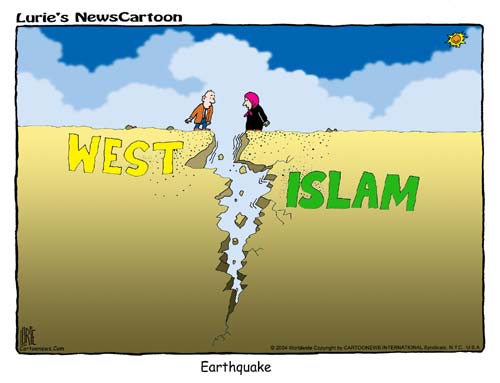

Hutington memandang bahwa dunia tersusun dari benturan dan gesekan antar peradaban Timur dan Barat. Pasca melempemnya komunisme di periode tahun 90-an, ancaman potensial bagi Barat adalah Islam. Tebakan ini kemudian mendapat vibrasi yang kuat baik dari kalangan sipil ataupun elit Barat maupun Timur saat tragedi 9/11 menghebohkan dunia di awal periode millennium.

Tesis Hutington, yang berkebetulan disusul oleh 9/11, menjadi referensi rujukan sebagian umat Islam untuk memantulkan kebencian, sinisme dan kecemburuan terhadap Barat. Sekularisme dan liberalisme menjadi bulan-bulanan atas degradasi moral dan nilai-nilai keislaman di kehidupan sehari-hari.

Di Indonesia, momen ini juga beriringan dengan berseminya organisasi-organisasi Islamis pasca runtuhnya Orde Baru. Dengan kata lain, ada banyak aji mumpung yang terjadi di awal tahun 2000 bagi organisasi Islamis untuk ‘menyatukan’ umat.

Kebencian, sinisme dan kecemburuan terhadap Barat adalah bibit awal yang kemudian tumbuh menjadi sikap apologetik di sebagian kalangan umat Islam. Sikap ini tersebar mulai dari lapisan pengajian di sudut masjid, bulletin Jumatan, hingga lapisan-lapisan kerja akademik di universitas. Sifatnya yang instan dan memberikan pemahaman simplistik soal dunia yang rumit membuat apologetika mudah dan nyaman diterima oleh sebagian umat Islam, yang kala itu sedang panik modernitas.

Berangkat dari semangat apologetik, aspek-aspek kehidupan, intitusi-institusi kemasyarakatan dan keilmuan (khususnya yang berasal dari tradisi Islam) mulai ditinjau dan diperkuat ulang oleh beragam kalangan agar benar-benar berpihak pada Islam.

Di lapisan akar rumput, apologetika banyak tercebur pada kesimpulan liar yang beririsan dengan teori konspirasi. Kata-kata kunci seperti ‘zionisme’, ‘Israel’, ‘Amerika’, ‘Barat’, ‘Sekuler’, ‘Liberal’, dan turunannya menjadi narasi mujarab yang dapat menunjukkan pentingnya penguatan moralitas sepihak, semangat anti-kolaborasi dan kecurigaan―khususnya terhadap orang asing ataupun non-muslim.

Di lapisan universitas, sebagian karya akademik menggugat bangunan sains milik Barat yang dinilai terlalu mengedepankan akal dan mengabaikan spiritualitas. Enlightenment dan modernitas adalah pondasi utama yang dibidik karena dinilai sebagai biang keladi degradasi moral dan spiritual. Sayangnya, gugatan ini justru malah menempatkan sebagian ilmuan muslim Indonesia pada posisi ‘imitatif’, yakni: tak bisa menyerang Barat tanpa mengutip testimoni ilmuan Barat, dan tak bisa memberikan perspektif yang lebih segar selain mengutip modernis Timur.

Untuk menegaskan keunggulan Islam terhadap barat, mereka perlu mengutip buku 100 Tokoh Paling Berpengaruh milik Michael Hart. Untuk mengislamkan bangunan ilmu Barat, mereka perlu mengutip Ismail Raji Al-Faruqi. Untuk merasionalisasi teks agama, mereka perlu mengutip Kuntowijoyo. Yang masing-masing dari upaya itu sering kali mengkristalisasi rasa cemburu dalam bentuk apologetika akademik yang pada beberapa premis metodologisnya bernuansa cherrypicking, meski dari segi aspek kebaruan argumentasinya masih sebatas alih istilah yang belum diikuti oleh kesegaran substansi; dan meski mekanisme lebur-pisahnya suatu paradigma, batas disiplin dan melebar-sempitnya klaim objektifitas dalam bangunan ilmu Barat belum ditilik secara detail, selain generalisasi. Sehingga, bangunan ilmu yang dirumuskan ulang itu menyipan banyak paradoks.

Misalnya, pada satu sisi mengutuk Barat, namun di lain sisi menggunakan Barat sebagai testimoni. Pada satu sisi mengklaim universalitas akademik, namun di lain sisi identitas persona masih diperhitungkan ketika tiba di persoalan epistemologi bangunan ilmu dan dampaknya terhadap praktik ilmu.

Dengan kata lain, universalitas akademik yang ditawarkannya masih sebatas universalitas pada tataran empiris-positivis, dan belum berani untuk membuka diri pada universalitas epistemologis. Paradoks ini agaknya menunjukkan nasihat Sahabat Ali, “lihatlah apa yang dikatakan, bukan siapa yang mengatakan”, diingkari oleh sebagian umat Islam secara sistematis namun tak disadari.

***

Ada trauma di kalangan umat Islam itu sendiri yang menyesalkan lepasnya laju peradaban dari genggamannya yang dulu gemilang, namun kini berpindah tangan dan menjadi realitas yang lain. Yakni “trauma hutington”, atau residu psikologis yang mendorong cara pandang dikotomis Barat-Timur.

Benar bahwa Barat memang melakukan politik pengetahuan lewat proyek orientalismenya yang kadang mendefinisikan dan menafsirkan Timur secara sepihak. Namun sejauh apa kembang-kempisnya proyek ini juga perlu diperhatikan agar tidak berujung pada kesimpulan yang kurang bernuansa.

Tesis Hutington dan modernitas, keduanya memikat untuk direspon lewat emosi. Namun kalau ditempuhnya jalur ini justru malah menimbulkan semangat anti-kolaboratif, nir-kosmopolitanisme pengetahuan, nir-evaluasi yang jujur, apa manfaatnya?

***

Manakah yang harus dikedepankan antara akal dan spiritualitas? Dan manakah yang lebih utama antara bangunan ilmu Barat, bangunan ilmu yang diislamisasi, dan agama yang dirasionalisasi? Dua masalah ini sudah didudukkan secara ajeg oleh Gus Dur di banyak artikelnya yang tersebar di berbagai media (khususnya tulisannya Gus Dur dalam jurnal Prisma tahun 1991 No.3 edisi “Gerakan Baru Pemikiran Islam”, dan kata pengantarnya Greg Barton dalam buku Prisma Pemikiran Gus Dur), yang secara umum dapat diringkas sebagai berikut: tidak ada yang lebih unggul satu dibanding lainnya, selama masing-masing dari itu mampu memberikan manfaat yang universal, komplementer dan tidak saling klaim lebih dominan dibanding yang lain.

Evaluasi soal Barat yang sinis terhadap spiritualitas dan kadang mendefinisikan Timur secara sepihak, dan soal Islam yang sinis terhadap rasionalitas, telah Gus Dur berikan secara ekstensif (namun implisit), baik itu dalam bentuk kritik kerangka pemikiran, aplikasi teori, ataupun kritik perihal fungsi masing-masing kubu dalam perubahan sosial di tiap konteks masyarakat yang berbeda, di samping disebutkannya juga berbagai nuansa empiris yang mengitarinya (lihat misalnya esai: [1]Dakwah Perlu Diteliti; [2]Mereka Lalu Membuat Surau; [3]Kwitang! Kwitang! Kwitang!; [4]Republik Bumi di Sorga).

Ketelitian yang berlapis itulah yang tidak ditemukan baik di kalangan Barat yang kadang merumuskan Timur dan spiritualitas secara sepihak, ataupun di sebagian kalangan Islam yang apologetik, hingga pada taraf kesimpulan tertentu mereka terpelset pada ketidak-disiplinan premis argumen.

Sikap apologetik memang nyaman karena memberikan delusi selalu benar dan selalu superior, namun disaat yang sama, juga menyuburkan sikap tak mau jujur terhadap kesalahan berpikir dan ketidak-matangan formula yang di miliki, baik pada level individu ataupun kelompok. Dengan kata lain, delusi dari sikap apologetik menampakkan gerak dunia yang seakan maju, namun sebenarnya kita yang mundur.