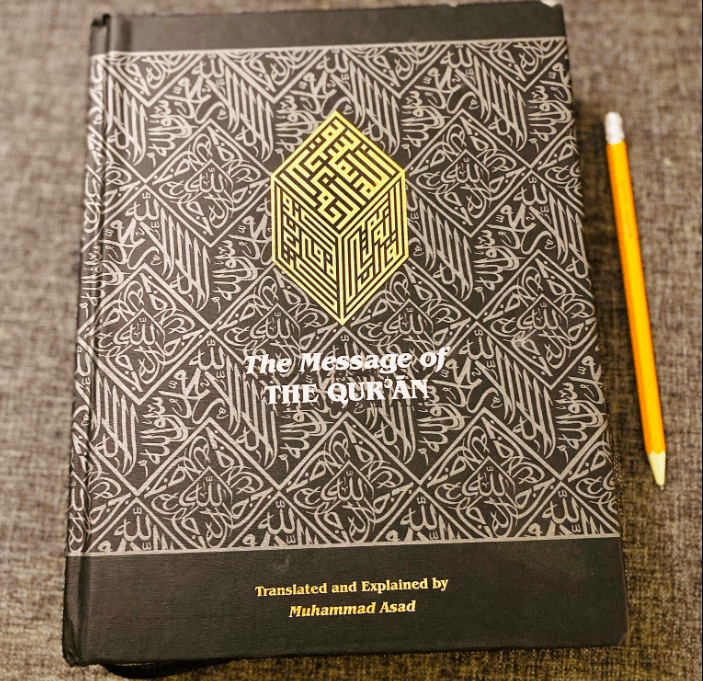

Beberapa kawan mahasiswa Amerika menanyakan apa terjemah al-Quran dalam bahasa Inggris yang saya rekomendasikan untuk mereka baca. Jawaban saya adalah terjemahan Al-Quran karya Muhammad Asad berjudul “The Message of the Qur’an”, terjemahan yang menjadi favorit saya setengah tahun terakhir ini. Sedikitnya, ada tiga alasan saya kenapa merekomendasikan ini kepada mereka.

Pertama, The Message of the Qur’an merupakan terjemahan yang cenderung rasionalis sehingga, saya asumsikan, akan lebih berterima bagi masyarakat Barat. Asad mendedikasikan terjemahannya ini, meminjam bahasa al-Quran sendiri, “liqawmin yatafakkarun”, “kepada orang-orang yang berpikir”. Juga diakui oleh Asad sendiri, terjemahannya banyak terinspirasi dari Muhammad Abduh, tokoh Muslim reformis/modernis awal abad ke-20.

Di antara penanda corak rasionalisnya adalah pendapat yang dipilih Asad ketika menerjemahkan ayat-ayat yang bercerita tentang peristiwa di luar kebiasaan, seperti isra’-mi’raj Nabi Muhammad SAW. Asad bahkan menulis lampiran khusus di akhir buku guna menjelaskan peristiwa ini. Bila pandangan arus utama menyatakan peristiwa isra’-mi’raj itu terjadi secara fisik, Asad justru mengajukan pendapat bahwa peristiwa itu terjadi secara spiritual. Pandangan ini, walau bukan yang dominan, memiliki preseden dalam khazanah klasik.

Misal lain adalah kisah tradisional tentang burung Ababil yang membawa batu dari neraka untuk melumpuhkan tentara bergajah pimpinan Abrahah yang hendak menyerang Mekkah—kisah yang diliput dalam surah al-Fil. Terkait ini, Asad mengajukan pandangan bahwa yang terjadi adalah epidemi penyakit menular semacam cacar. (Mungkin karena kecenderungan rasionalis ini, dan beberapa pandangan kontroversial Abduh di mata ulama arus utama saat itu, situs web quran[dot]com tidak memasukkan versi terjemahan Asad [?]. Padahal di sana ada 14 versi terjemah al-Quran dalam bahasa Inggris. Sayang sekali.)

Saya sendiri mendapati beberapa terjemahan yang tidak biasa dan mungkin terbilang unik. Misalnya, terjemah dari ayat “Allah as-Shamad” dalam surah al-Ikhlash. Dalam bahasa Indonesia, ayat ini biasanya diterjemahkan “Allah tempat bergantung”, “tempat berlindung”, atau “tempat meminta segala sesuatu”. Dalam bahasa Inggris, ia acap kali diterjemahkan sebagai “Allah, the Eternal Refuge”.

Namun Asad menerjemahkannya begini: “God the Eternal, the Uncaused Cause of All That Exists” (Tuhan Yang Kekal, Penyebab-Tanpa-Sebab bagi segala yang ada). Lalu ia memberi catatan kaki bahwa makna dari kata “as-shamad”, yang hanya muncul sekali dalam al-Quran, adalah “comprises the concepts of Primary Cause and Independent Being, combined with the idea that everything existing or conceivable goes back to Him as its source and is, therefore, dependent on Him for its beginning as well as for its continued existence.” Pembacaan saya pribadi terhadap terjemah ini: “As-Shamad” merujuk pada Allah sebagai Pelimpah Wujud terhadap segala yang ada untuk bisa tetap ada, dan dengan demikian kebergantungan makhluk kepada-Nya adalah juga kebergantungan ontologis. Terasa dari terjemahan dan catatan kaki ini, ada pengaruh Falasifah.

Lanjut. Alasan kedua terkait riwayat penulisan terjemahan ini adalah Muhammad Asad lahir dari keluarga Yahudi di Austria dengan nama Leopold Weiss, dan baru menjadi Muslim pada usia 26. Kendati demikian, ia super serius ketika menggarap terjemahan ini.

Untuk mendalami bahasa Arab, misalnya, Asad meluangkan waktu untuk tinggal bersama suku Arab badui selama 6 tahun. (Ia menjelaskan di bagian prakata buku tentang mengapa perlu berusaha sampai sedemikian jauhnya untuk mendalami bahasa Arab al-Quran.) Proses penulisan terjemahan ini sendiri memakan waktu 17 tahun. Tebalnya lebih dari 1100 halaman (edisi 2012), dan kurang lebih setengahnya adalah catatan kaki. Hampir pada setiap terjemahan yang tidak biasa itu, Asad memerikan alasan pemilihan katanya dalam catatan kaki. Juga terasa dari bahasa Inggrisnya, yang sastrawi, Asad ingin menulis terjemahan dalam bahasa Inggris klasik-formal, sebagaimana tampak dari penggunaan kata ganti kedua Thou/Thy/Thee.

Alasan ketiga: mengingat bahwa kawan-kawan saya itu adalah mahasiswa pascasarjana di bidang ilmu sosial humaniora, saya dapat dengan mudah mengenalkannya sebagai ayahnya Talal Asad. Setiap mahasiswa pascasarjana yang mengkaji antropologi, atau lebih khusus lagi antropologi agama, mestilah mendapat paparan pemikiran Talal Asad. Karya-karyanya acap kali dianggap sebagai penanda peralihan dari esensialisme ke konstruksionisme sosial, orientasi filosofis yang mendominasi antropologi agama selama empat dasawarsa terakhir.

Sebagai informasi, Talal Asad sendiri terlihat agak kontras dengan ayahnya. Bila ayahnya sangat modernis, Talal Asad cenderung posmodernis—pengaruh Foucault sangat kental terasa dalam tulisan-tulisannya. Dalam satu wawancara bertajuk Conversations with History di Youtube, Talal Asad mendaku bahwa ia pada usia remaja sudah tak lagi beriman (“I felt myself to have lost my faith at the age of 14”), dan baru tahun-tahun terakhir ini agaknya ia kembali ingin mempraktikkan Islam, sebagaimana ia tulis dalam autobiografinya yang berjudul “Autobiographical Reflections on Anthropology and Religion” (2020).

Dalam refleksi autobiografis itu, Talal Asad menceritakan dua tipe keberagamaan: dari ayahnya, yang menampilkan keberagamaan yang intelektualis (“intellectualized religiosity”), yang setiap keyakinan dan praktiknya dijelaskan dalam proposisi-proposisi dan argumen-argumen; dan dari ibunya yang menampilkan keberagamaan yang tertubuhkan (“embodied religiosity”), keberagamaan yang tidak banyak memikirkan doktrin-doktrin dan justifikasinya, tapi merasuk dalam praktik kesalehan sehari-hari. Terasa dari tulisannya, Talal Asad lebih ingin meniru ibunya daripada ayahnya.