Dalam beberapa hari ini, di rentang perdebatan soal pindah agama di beberapa media masih berkutat pada bangunan persepsi negatif terhadap pilihan agama atau keyakinan seseorang. Polemik Salmafina di media tidak hanya menabrak privasi kehidupannya tapi juga melanggar hak kebebasan memeluk agama yang dijamin oleh konstitusi kita. Namun, (ke)julid(an) masyarakat, terutama warganet, atas pilihan Salmafina tersebut dalam asumsi saya kebanyakan disebabkan konstruksi negatif pada diksi “pindah agama”.

Saat saya masih mahasiswa baru di salah satu kampus di Banjarmasin, pernah mengikuti diskusi mingguan yang digawangi oleh beberapa senior dari berbagai jurusan. Materi pertama diskusi saat saya mengikutinya adalah “konversi agama”. Sebagai lulusan pesantren, saya cukup terkejut karena isu tersebut cukup sensitif bahkan tabu untuk dibahas. Sebab, dalam pandangan saya kala itu pindah agama tersebut tabu dibahas karena saat orang sudah memilih pindah agama, khususnya Islam, adalah sebuah dosa besar. Tapi lewat diskusi sore itu, saya mendapatkan pencerahan bahwa “pindah agama bisa dipahami sebagai perjalanan spiritual yang dijalani seseorang”.

Hasil diskusi saya dulu menyebutkan “perjalanan spiritual” sebagai diksi yang bisa dipilih mewakili “pindah agama” yang sekarang menjadi lebih destruktif dan negatif. Sebagian dampak sosiologis dieksploitasi massif dalam membingkai diksi “pindah agama”, seperti kekhawatiran pengurangan jumlah penganut, oleh sebagian pihak tanpa menghiraukan fakta bahwa memilih untuk memeluk agama adalah hak privasi yang dilindungi oleh konstitusi tanpa harus ada paksaan dari pihak luar dirinya.

Kehidupan keberagamaan sekarang yang menonjolkan lema “kesalehan” dan “religius”, maka jika ada anggota masyarakat yang tidak pas atau cocok dalam kelompok keberagamaan kita akan dieksklusi atau dikeluarkan. Islam menjadi terjangkiti dua faktor negatif yaitu etnosentris dan kultur politik yang menonjolkan segregasi identitas mana kawan dan lawan. Kultur modern juga turut berperan menuntut kehidupan di masyarakat dipahami secara biner termasuk keberagamaan, seperti halal-haram, muslim-kafir, baik-buruk, atau ma’ruf-mungkar. Reduksi pemahaman terhadap agama seperti ini yang mengusik sisi privat dari agama yang muncul di ruang publik. Agama sekarang dipandang sebagai kelompok yang tertutup, sehingga siapa saja yang keluar dari kelompok maka dianggap sebagai ancaman. Diksi tersebut sudah diproduksi dalam makna yang berbeda sehingga tidak lagi sebagai gambaran proses pilihan agama seseorang dari satu agama ke agama yang lain.

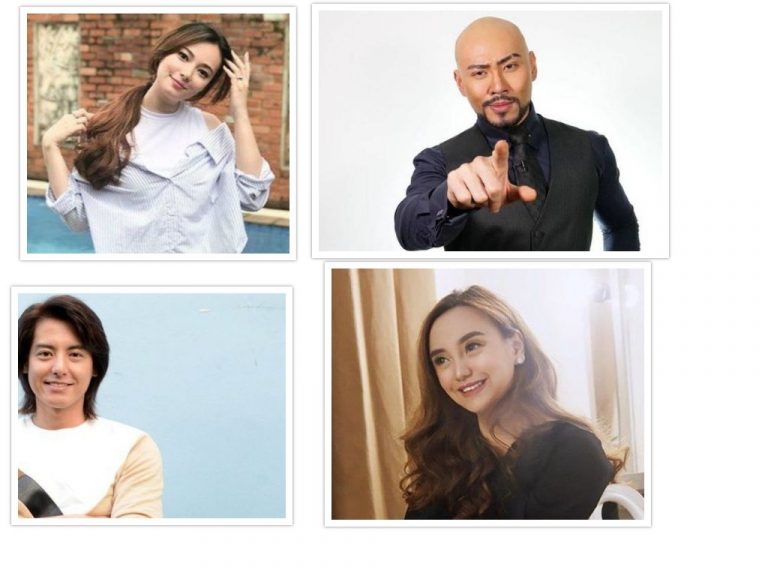

Kasus Salmafina & Deddy Corbuzier, misalnya, menjadi heboh karena status selebritis yang disandangnya memang faktor paling dominan mendorong isu perpindahan agama menjadi konsumsi publik, di balik merebaknya kasus ini di wilayah ruang publik sebenarnya menyimpan potensi makin mengerasnya hubungan antar agama. Sebab, isu Salmafina menjadi bahan bakar baru mengeksploitasi dampak yang disebutkan di atas sebagai legitimasi untuk konstruksi simbolik keterancaman umat di tengah pergaulan di era modern.

Umat yang terancam karena ditinggalkan oleh anggotanya dikonsturksi sebagai “minoritas” yang sedang menghadapi marjinalisasi. Padahal, terjadi mispersepsi dalam melihat kasus Salmafina dan perpindahan beberapa artis keluar dari Islam. Karena, pindah agama dipandang sebagai langkah politis dari seorang muslim yang bisa memberikan dampak sistemik terhadap posisi umat Islam sebagai jumlah pemeluk agama terbesar di Indonesia.

Pindah agama sebagai bagian dari pengalaman spiritual seseorang sengaja diabaikan untuk kepentingan yang dianggap lebih besar yaitu umat. Pemahaman atas pengalaman spiritual yang sangat pribadi gagal menjadi perhatian sebagian besar masyarakat kita, karena kecenderungan agama yang hadir di ruang publik kita sangat politis, seperti hitungan pengikut atau kekuatan massa. Tampilan agama secara komunal di ruang publik seperti Yasinan dan Haulan tidak dominan atau malah memang disingkirkan. Padahal, dua ritual tersebut mengajarkan kepada kita semua bahwa agama itu tidak hanya persoalan angka, tapi juga berbagi pengalaman spiritualitas.

Spiritualitas memang tidak menonjolkan soal angka, dia adalah elemen paling pribadi yang ada dalam setiap pemeluk agama. Memahami agama sebagai sebuah kelompok tertutup cenderung gagal melihat spiritualitas yang sebenarnya adalah inti dari agama tersebut. Agama yang menentramkan tidak akan muncul dari perdebatan angka, dia muncul dari kedalaman spiritualitas.

Sudah saatnya kita sekarang menyudahi perdebatan atau menyoal keputusan orang memilih untuk pindah agama. Setiap orang berhak memilih dan memeluk agama yang diyakininya bisa membawa ketentraman dan kedamaian baginya. Oleh sebab itu, jangan lagi menghina atau menekan mereka yang sedang menjalani pilihan agama baru karena itu adalah tentu sudah melalui proses pemikiran dan perenungan yang panjang.

Fatahallahu alaihi futuh al-arifin