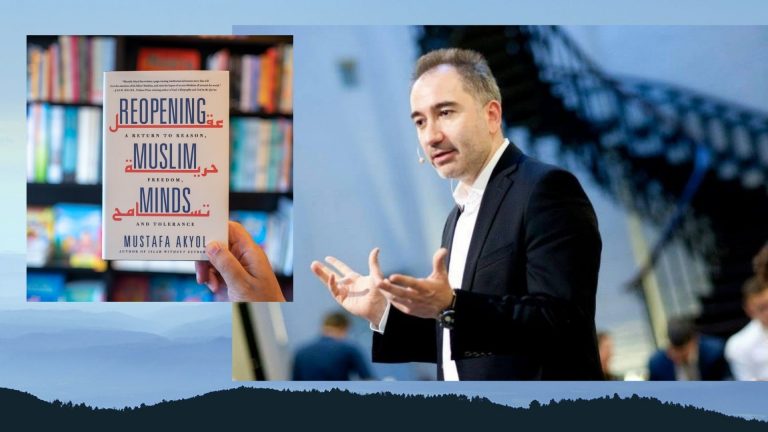

Pada momen Hari Raya Iduladha 1444 H beberapa waktu lalu, ada satu diskusi menarik yang terjadi di media sosial. Diskusi itu menyangkut kisah Nabi Ibrahim yang bermimpi menyembelih putranya, Nabi Ismail. Beragam penafsiran atas kisah tersebut disajikan dalam diskusi. Dan salah satu bacaan yang menjadi pemantik adalah buku Reopening Muslim Minds karya seorang penulis asal Turki bernama Mustafa Akyol.

Islam dan Perkembangan Zaman

Islam telah hadir selama empat belas abad di muka bumi. Berbagai dinamika mewarnai penyebaran agama yang ditransmisikan oleh Nabi Muhammad tersebut. Sempat ditolak di awal kedatangannya, lalu menjelma menjadi imperium besar yang membawa pencerahan bagi manusia, hingga menjadi pihak yang sering dikambinghitamkan atas aksi teror di berbagai belahan dunia. Pertanyaan yang mengemuka kemudian adalah bagaimana arah selanjutnya dari agama yang menurut data dari World Population Review memiliki pengikut sebanyak dua miliar orang di seantero dunia ini?

Memasuki era modern, muncul banyak kekhawatiran dari penulis maupun peneliti mengenai kompatibilitas Islam dengan laju perkembangan zaman. Beberapa nama yang karyanya layak disebut untuk memotret fenomena ini antara lain Fazlur Rahman, Tariq Ramadan, Wael B. Hallaq, Bassam Tibi, Fatima Mernissi, Khaled Abou El Fadl, hingga Seyyed Hossein Nasr.

Kegusaran para penulis di atas jika ditarik benang merah akan sampai pada satu aspek mendasar, yakni sejauh mana muslim saat ini bisa mendayagunakan potensi akalnya untuk menghadapi zaman yang begitu berbeda ini. Seakan memahami hal ini, Mustafa Akyol kemudian menerbitkan sebuah buku penting nan provokatif berjudul Reopening Muslim Minds.

Reopening Muslim Minds

Diawali dengan kisah petualangan filosofis Hayy Ibn Yaqzhan, Akyol secara tersirat ingin menyampaikan dari sejak awal betapa pentingnya kekuatan akal sebagai jalan untuk menemukan kebenaran dan mendapatkan pencerahan dalam kehidupan manusia.

Sayangnya, hal ini justru direduksi oleh para penguasa Muslim dengan dalih agama. Pertarungan antara kaum Mu’tazilah dan Asy’ariyah yang berujung pada pembelaan otoritas pemerintahan terhadap teologi Asy’ariyah misalnya menjadi contoh bagaimana represi dilakukan terhadap kelompok rasionalis. Pembahasan lebih jauh ihwal hal ini bisa dilihat dalam bab kesembilan buku ini yang berjudul “Mengapa Kita Benar-Benar Kehilangan Akal.”

Untuk mendukung pendapatnya terkait urgensi penalaran, Akyol juga menuliskan satu bab tersendiri terkait Ibn Rusyd, seorang filosof muslim yang ia sebut sebagai benteng pertahanan terakhir untuk melawan arogansi kaum tekstualis. Pandangan filosofis nun progresif dari Ibn Rusyd ia hadirkan agar pembaca bisa meneroka apa signifikansi filsafat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Meskipun berkali-kali Akyol menyudutkan pandangan dari pengikut aliran Asy’ariyah, namun hal ini tidak serta-merta membuatnya kehilangan nalar sehat. Di beberapa tempat, ia juga menunjukkan apresiasinya atas teologi Asy’ariyah maupun aliran teologi lain seperti Murji’ah.

Selain pembahasan mengenai pentingnya nalar, Akyol juga menyoroti topik-topik yang juga menarik untuk diselami dengan pikiran terbuka. Mulai dari dilema euthyphro Islam (perbincangan tentang apa dan bagaimana “baik” dan “buruk” didefinisikan), pudarnya penelusuran akan ilmu-ilmu sains di kalangan Muslim, mengapa syariat terkesan mandek, isu kebebasan berpendapat di ruang publik, serta bagaimana menyikapi fenomena kemurtadan dan penistaan agama yang marak beberapa tahun belakangan ini.

Menariknya, pada setiap argumen yang ia berikan, Akyol tak ragu untuk mengutip referensi dari berbagai sarjana muslim maupun ulama yang mewakili tradisi Timur dan Barat, tak terkecuali Indonesia. Sosok KH. Mustofa Bisri (Gus Mus) asal Rembang dan Aan Anshori dari Jombang disebut oleh Akyol ketika membahas tentang isu penistaan dan toleransi.

Teologi Toleransi

Di akhir pembahasan, Mustafa Akyol menawarkan gagasan yang ia sebut sebagai teologi toleransi. Sebuah bentuk kebijaksanaan untuk tidak saling menghakimi dan merasa paling benar sendiri. Akyol terinspirasi oleh sikap irja’ yang dilakukan kelompok Murji’ah saat ditanya pendapat tentang apa yang harus dilakukan terhadap seorang Muslim yang dinilai telah melakukan dosa besar. Kaum Murji’ah berpandangan bahwa keputusan terkait itu bukanlah domain manusia, sehingga mereka mengembalikan sepenuhnya nasib dari seorang Muslim tersebut kepada Tuhan untuk menghakiminya secara adil di akhirat kelak.

Apa yang disuarakan oleh penulis cum jurnalis asal Turki tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk otokritik ke dalam diri umat Islam sendiri. Apa saja yang sudah baik dari warisan pemikiran para ulama terdahulu? Lalu, apa yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan dari kekurangan pemikiran tersebut sehingga kita bisa lepas dari stagnasi dan status quo yang mendera selama beberapa abad terakhir.

Oleh karena itu, Akyol menghimbau kepada seluruh Muslim di dunia ini untuk kembali kepada tiga prinsip utama: nalar, kebebasan, dan toleransi. Dengan pendayagunaan akan tiga hal itulah pemikiran Islam akan kembali mendapat penyegaran (rejuvenasi) secara optimal. [NH]

Judul : Reopening Muslim Minds

Penulis : Mustafa Akyol

Penerbit : Mizan

Cetakan : I, Januari 2023

Tebal : 394 halaman

ISBN : 978-623-242-339-8