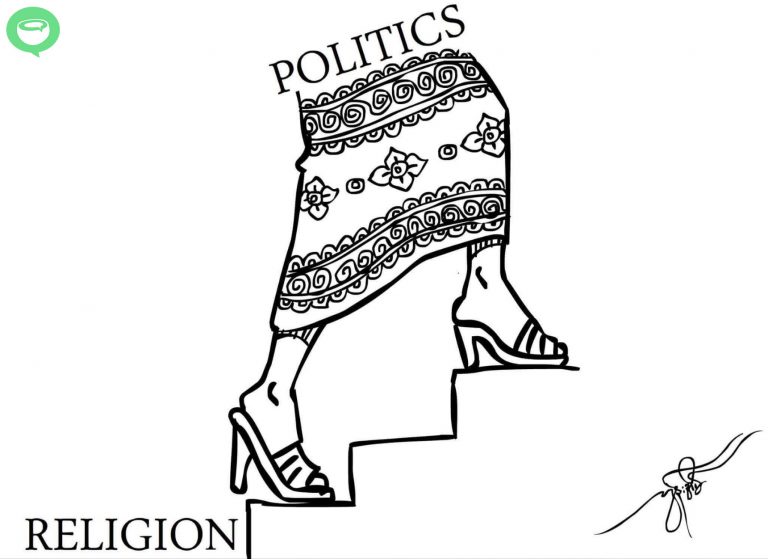

Panggung politik akhir-akhir ini semakin panas dan nyaris tak terkendali. Politisasi ayat-ayat suci al-Quran dan hadits nabi kerap menghiasi beranda politik kita. Kenyataan ini tentu menjadi pemandangan yang memilukan sekaligus memalukan. Agama seolah menjadi ladang subur bagi munculnya praktik pembusukan, di mana Tuhan digadaikan demi ambisi kekuasaan.

Cermin retak keberagamaan kita semakin terang benderang jelang Pilkada di DKI Jakarta. Politisasi ayat-ayat suci menemukan titik puncaknya ketika berbagai kelompok tak henti-hentinya menyerang pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur tertentu yang tidak seiman. Al-Quran, hadits nabi hingga fatwa-fatwa ulama begitu mudahnya diseret ke ranah politik praktis.

Di berbagai media sosial, misalnya, kita kerap melihat fenomena seperti itu. Firman Tuhan seolah menjadi bahan legitimasi untuk memuluskan langkah mereka yang memiliki kepentingan politik. Di sisi lain, pasangan Cagub dan Cawagub yang tidak seiman dan semazhab dianggap musuh yang harus dinistakan dan bahkan harus dilenyapkan karena di mata mereka Tuhan tidak mengizinkan. Dalam situasi seperti inilah “kecongkakan teologis” menemukan momentumnya.

Ketika Tuhan diseret ke dalam ranah politik, maka tak pelak agama akan menjadi jalan tol bagi munculnya praktik politik yang tidak mendewasakan. Wajah agama seketika menjadi layu karena ajaran-ajarannya dipolitisasi demi kepentingan tertentu. Agama yang sejatinya menjadi way of life yang menawarkan kesejukan bagi pemeluknya, seketika menjelma sebagai segugus doktrin yang penuh intrik dan kekejian. Di sinilah bencana keberagamaan akan muncul. Yakni ketika para penganutnya menafsirkan ayat-ayat Tuhan sesuai dengan selera politiknya.

Bencana keberagamaan tersebut belakangan ini tengah kita rasakan. Jelang Pilkada di Ibu Kota, tafsir politik terhadap ayat-ayat suci al-Quran dan hadits nabi berseliweran. Masing-masing pendukung saling hantam untuk menunjukkan siapa sebenarnya yang paling layak mewakili “Suara Tuhan”. Nilai-nilai keadilan dan spirit perdamaian seolah bukan lagi menjadi pertimbangan bagaimana seorang pemimpin dianggap layak atau tidak. Siapa saja calon pemimpin yang tidak berasal dari agama mayoritas, harus disingkirkan dengan dalil-dalil agama yang ditafsirkan secara bias.

Kenyataan tersebut tentu memiliki efek yang tidak sederhana. Dalam batas-batas tertentu, sebagaimana diungkapkan oleh Charles Kimball dalam bukunya, Kala Agama Menjadi Bencana (2003), agama menjadi sumber bencana karena kehilangan nilai-nilai substansialnya. Mereka yang mengaku sebagai pembela agama terlihat begitu sibuk mencari dalil-dalil politik untuk menyerang sekaligus menganiaya lawan-lawan politiknya yang tidak seiman. Kebenaran dipertaruhkan untuk kepentingan politik praktis. Jadilah kemudian agama sebagai seperangkat nilai yang seolah melegitimasi praktik politik tertentu.

Dalam konteks inilah kritik sosiolog A.N. Wilson menemukan titik relevansinya. “Marx menggambarkan agama sebagai candu; tetapi agama jauh lebih berbahaya daripada candu. Agama tidak membuat orang tertidur. Agama mendorong untuk menganiaya sesamanya, untuk mengagungkan perasaan dan pendapat mereka sendiri atas perasaan dan pendapat orang lain, untuk mengklaim bagi diri mereka sendiri sebagai pemilik kebenaran,” ungkapnya.

Dalam konteks politik, apa yang dilontarkan A.N. Wilson tersebut menegaskan bahwa satu sisi dalam lingkungan penganut agama memang selalu ada potensi kenegatifan dan perusakan yang amat berbahaya. Dan di sisi lain, agama seringkali menjadi lahan subur bagi adanya legitimasi atas praktik tertentu yang bersumber dari ambisi dan kepentingan pribadi. Ketika itu yang terjadi, maka bencana keberagamaan tak bisa dipungkiri lagi. Masing-masing penganut agama bukan lagi berlomba-lomba dalam kebaikan (fastabiqul khairat), namun saling tikam demi pesona sihir kekuasaan.

Jika kita “tersinggung” dengan pernyataan A.N. Wilson tersebut, mari kita tunjukkan bahwa agama bukanlah sumber bencana. Akan tetapi, jalan kebahagiaan menuju Yang Tak Terhingga; agama adalah sarana memaknai hakikat hidup dan identitas kemanusiaan kita. Pemaknaan ini pada gilirannya akan mengantarkan kita pada kedewasaan dalam berpolitik.

Kita tidak akan mudah terjebak pada praktik busuk kelompok-kelompok yang selalu mengatasnamakan agama dalam melegitimasi jalan politiknya. Kita juga tidak akan mudah terprovokasi oleh propaganda politik yang berlindung di balik ayat-ayat suci Tuhan.

Kita harus sadar bahwa wajah politik kita, untuk yang kesekian kalinya, kini tengah menjadi sorotan. Politisasi agama kembali mengemuka. Dan kedewasaan kita dalam berpolitik benar-benar dipertaruhkan. Karena itu, sebagai sebuah bangsa yang plural, tentu kita mengharapkan praktik politik yang mendewasakan. Pendewasaan politik hanya akan bisa dicapai ketika Tuhan tidak dibajak demi kepentingan politik praktis.

Pendewasaan politik meniscayakan kesadaran tentang pluralitas; kesadaran bahwa kita berbeda-beda bukan untuk dibenturkan. Namun dimaknai sebagai sebuah kekayaan agar kita tidak saling menista antar satu sama lain demi kepentingan politik.

Bukankah kita sebagai bangsa sebenarnya memiliki apa yang oleh Nurcholish Madjid (1992) disebut sebagai “pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban”?

A. Yusrianto Elga, pengamat sosial-budaya, tinggal di Yogyakarta. Twitter: @yusrielga

NB: Artikel ini hasil kerjasama islami.co dan