Ketika saya kecil, saya pernah membaca satu artikel yang menarik hati. Artikel itu terdapat dalam majalah Panji Masyarakat terbitan tahun 1980-an. Judulnya ialah “Kitab Kuning, Mengapa terasing?”, yang ditulis oleh, seingat saya, Dr. Peunoh Dali. Dalam artikel ini, penulisnya menuliskan kegelisahan hatinya akan kenyataan keterasingan kitab kuning di kalangan pelajar-pelajar agama. Maklum, perasaan saya juga merasa ikut gusar dan gelisah, meskipun waktu kecil; artikel ini benar-benar mempengaruhi batin. Artinya, generasi mulai cenderung belajar agama secara instan, dengan mengabaikan perangkat-perangkat dalam mempelajari agama, seperti nahwu, sharaf, balaghah, mantiq, dan ushul fiqih, yang itu semua terangkum dalam kitab kuning.

Kitab kuning adalah istilah lokal yang digunakan untuk menyebut kitab turas, kitab yang dihasilkan oleh ulama-ulama terkemuka beberapa abad yang silam. Kitab ini umumnya dicetak dengan format yang khas, memakai kertas berwarna kuning. Dalam satu kesempatan dengan santri-santri, saya secara tidak sengaja melontarkan kekhasan kitab kuning ini (ingatan ini tiba-tiba ada), yaitu: pertama, kitab kuning memakai kertas kuning yang dulu dijangkau dengan harga lebih murah dibandingkan kertas putih (sekarang, bisa saja sebaliknya), artinya pendahulu-pendahulu kita sudah berfikiran ekonomis dalam pendidikan.

Kedua, kertas kuning pada kitab kuning lebih ringan dibandingkan kertas putih, ini memberikan gambaran bahwa pendahulu kita tidak ingin membuat santri berat membawa buku; ketiga, kitab kuning diformat dengan tulisan lebih kecil dengan membagi kertas dalam beberapa teks, sehingga dalam satu kitab kita bisa membaca empat karangan (teks) berbeda dalam satu topik pembahasan, ini juga ekonomis (dibandingkan sekarang yang masing-masing judul harus dibeli dengan kitab berbeda dengan harga yang lumayan bagi seorang anak siak); keempat, kertas kuning dengan tulisan berwarna hitam lebih menyegarkan mata, dibandingkan kertas putih dengan tulisan hitam (yang lebih cepat membuat mata lelah); ini adalah aplikasi dari komposisi warna.

Sampai saat ini saya tetap menyukai, dan tidak beralih, dengan kitab format kitab kuning, kecuali kalau kitab-kitab itu tidak dijumpai lagi cetakan dengan format kitab kuning. Mungkin sangat berbeda dengan sementara kawan-kawan saya di kampung, yang lebih melihat kepada pentahqiq. Bagi saya pentahqiq itu nomor dua, yang nomor satu ialah format kitabnya.

Sesaat setelah saya sampai di Jakarta, ketika mulai mengambil magister, saya diajak oleh guru dan kakanda, Dr. Arrazy Hasyim, Lc., MA, jalan-jalan keliling Jakarta dengan sepeda motor. Maklum saya berasal dari kampung yang hanya pernah singgah di satu kota kecil di pantai barat Sumatera, perlu adaptasi dengan kota besar. Saya diajak ke PNRI dan beberapa toko kitab. Ketika singgah ke toko kitab yang menjual kitab-kitab format modern, saya tidak begitu tertarik. Akhirnya saya dibawa ke toko Aydarus, di Tanah Abang, disitu saya antusias karena dihadapkan pada kitab-kitab format klasik. Di situ saya membeli Mughni Labib, Hasyiyah Banani, dan beberapa karya Sayyid Utsman Betawi. Begini kesukaan saya kepada kitab dengan format kitab kuning, sampai sekarang masih seperti itu.

Nah, kembali kepada topik, artikel yang menyisakan kegelisahan itu, ternyata memang fakta bagi saya, terutama di kampung halaman. Keterasingan kepada kitab kuning di mana-mana. Tidak banyak yang mengenal kitab ini, bahkan namanya sendiri terasa asing. Padahal kampung saya, seabad sebelumnya, adalah salah satu pusat intelektual Islam terpenting di Minangkabau. Kecuali mungkin beberapa anak siak yang masing belajar di pesantren klasik yang mampu bertahan dari peredaran masa. Beberapa kawan saya, nampaknya lebih asyik belajar agama instan, membaca buku sendiri setelah itu menjadi mubaligh dengan mengandalkan kemampuan retorika. Padahal abad-abad sebelumnya, di kampung saya, tidak dikenal istilah ceramah bebas, yang ada ialah pengajian kitab yang diasuh oleh tuangku-tuangku.

Ternyata apa yang dicemaskan, sesuai artikel tadi, tidak selamanya begitu. Masa berganti, musim bertukar. Meskipun pernah mengalami stagnasi, angin segar sepertinya mulai berhembus di kampung saya. Meskipun masih menjadi pusat konsentrasi salafi yang padat, namun surau-surau tidak ketinggalan untuk bertransformasi mengikuti zaman. Ada sekitar 200 Surau Suluk (zawiyah sufi) yang tersebar di berbagai wilayah. Dan terkait pengajian kitab, mulai kembali berkecambah. Bahkan pemuda-pemuda, yang bukan tamatan pesantren, menfasilitasi pengajian kitab, dan dihadiri oleh remaja-remaja. Luar biasa.

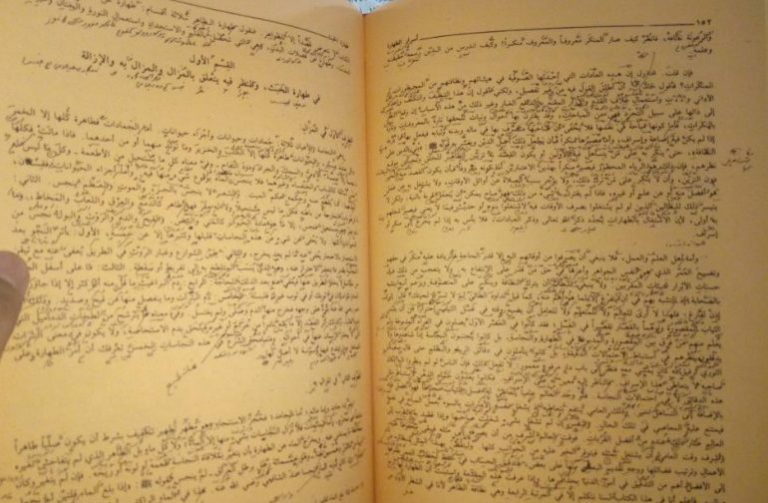

Berikut data terakhir lokus pengajian kitab (kitab kuning) untuk umum (bukan untuk santri madrasah) dengan berbagai bidang keilmuan, di sekitar tempat tinggal saya (saja):

1. Ihya Ulumuddin dan Minhajul ‘Abidin (tasawuf) di Surau Tobiang Runtuah, diasuh oleh Abuya Fakhrurrazi, murid alm. Syaikh Zawajir Sipingai.

2. Syarah Hikam (tasawuf) di Musala PERTI, diasuh secara bersama-sama oleh beberapa alumni Tobekgodang.

3. Syarah Hikam (tasawuf) dan Fathul Mu’in (Fiqih Syafi’i) di gedung Pesantren YMTWA.

4. Siyarussalikin karya Syaikh Abdussamad Falimbani (tauhid, fiqih, tasauf) di Mesjid Baiturrahim Taeh, diasuh oleh Angku Mudo Mardianto.

5. Al-Hidayah al-Khairiyyah, dibacakan oleh penulis status ini, di Surau Ongku Bonca.

Ini belum dikalkulasikan dengan lima Madrasah (baca: pondok pesantren) yang fokus dengan literatur turas di kampung saya. Nah, masa berganti, musim bertukar, atau dalam judul novel di sebut “arus balik”.