Pernah satu waktu saya bertanya ke mahasiswa. “Bagaimana bentuk jilbab yang syar’i itu?”. Sebagian menjawab bahwa jilbab syar’i bentuknya lebar dan menutupi dada dengan sempurna.

Sebagian lainnya mencontohkan gaya berjilbab seorang artis. Ada pula yang menjelaskan secara substansi soal menutup aurat berikut penjelasan batasan-batasan aurat. Salah satu prinsipnya tidak lagi terlihat lekukan tubuh perempuan.

Lalu bagaimana dengan bentuk jilbab di masa lalu? Apakah hal tersebut tidak syar’i?

Saya mencontohkan beberapa bentuk tokoh agama di masa lampau seperti Nyai Solichah. Juga cara berpakaian grup musik religi Nasida Ria yang bisa menjadi salah satu contoh bentuk pakaian islami di masanya.

Terakhir, “Apakah yang kalian kenakan tidak syar’i?”.

Sebagian menanggapinya dengan senyuman. Saya pun menduga-duga apa yang ada di benak mereka. Apakah dengan pakaian tersebut, mereka menganggap tidak syar’i? Jika tidak syar’i, mengapa masih digunakan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut sekaligus menjadi renungan bagi banyak orang yang kerap mendefinisikan jilbab secara esensialis. Padahal membaca jilbab dari sisi budaya sangat menarik karena akan memberikan pemaknaan yang lebih luas atas keberagaman jilbab.

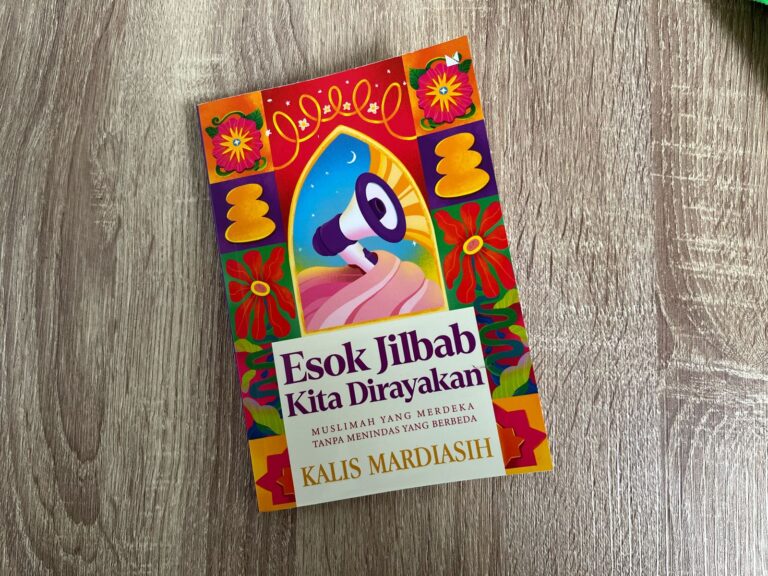

Buku terbaru Kalis Mardiasih berjudul ‘Esok Jilbab Kita Dirayakan: Muslimah yang Merdeka Tanpa Menindas yang Berbeda’ (2025) menjadi salah satu bacaan menarik untuk menjaga jilbab pada posisi terhormat. Ia memulai dari pengalaman pribadinya mendapat teguran karena mengenakan jilbab yang dianggap kurang sesuai oleh tetangganya (hlm 1).

Padahal jauh sebelum jilbab populer di kampung, Kalis menjadi salah satu orang yang sudah mengenakannya. Namun kenapa saat itu justru ia mendapat perlakuan yang menyesakkan karena jilbabnya?

Saat ini jilbab sudah menjadi mayoritas. Kalis secara kritis menjabarkan bagaimana kelompok mayoritas memiliki dua potensi, yaitu menjadi pengayom atau penindas.

Jilbab, selembar kain penutup itu, juga tak luput dari keduanya. Di masa lalu, jilbab adalah simbol perlawanan. Hal itu diungkapkan melalui kisahnya tentang Bunda Nani (hlm 99).

Pada 1980-an, jilbab memang masih sangat minoritas. Jilbab menjadi simbol bagaimana umat muslim mengekspresikan dirinya, terutama dari represi Orde Baru yang sempat melarang jilbab dipakai di sekolah umum.

Namun mengapa saat ini jilbab justru—oleh sebagian orang—mewujud sebagai tiran yang menakutkan? Kalis mencatat bagaimana siswi di Lamongan dihukum oleh gurunya karena tidak mengenakan ciput atau anak jilbab. Belasan murid dihukum cukur hanya karena tidak mengenakan ciput tersebut (hlm 41).

Padahal ayat Al-Quran tentang jilbab mengajarkan tentang kehormatan dan martabat kemanusiaan bagi perempuan. Lalu bagaimana mungkin sesuatu yang begitu bermartabat dan terhormat justru menjadi feodal yang begitu mengerikan?

Hal inilah yang digugat oleh Kalis secara renyah melalui buku setebal vi + 180 halaman ini. Ia menjabarkan ‘perjalanan’ jilbab pada berbagai institusi dan situasi sosial.

Dalam 15 judul, Kalis membongkar berbagai dinamika jilbab yang ia rasakan sebagai seorang muslimah. Karena menggunakan penceritaan personal, pembaca akan larut dalam kisah-kisah tersebut. Serasa seperti menyimak Kalis yang sedang curhat dengan letupan-letupan emosi dan greget yang khas.

Rezim kebenaran

Fuchs (2012) menyebut adanya tiga kekuasaan yang beroperasi dalam kehidupan sosial kita, yaitu ekonomi, politik, dan budaya. Jilbab tak luput dari relasi ketiganya. Dalam konteks ekonomi, jilbab menjadi komoditas yang begitu menjanjikan.

Kalis menyebut dalam sebulan jilbab bisa laku 3000 potong dengan harga lumayan, sementara buku yang harganya jauh di bawahnya hanya bisa terjual 2000 eksemplar dalam setahun.

Realitas sosial menjelaskan bahwa jilbab tidak semata-mata ajaran agama. Ada tren fashion dan rezim ekonomi yang memproduksi berbagai model jilbab.

Bentuk, merek, dan bahan jilbab pun bisa menjadi tanda bagi penggunanya. Lebih jauh, jilbab bukan lagi menjadi penanda kesalehan, melainkan pakaian harian yang tidak sakral bagi sebagian penggunanya.

Erosi sakralitas ini tergambar pula pada budaya layar kita. Dalam buku ini, Kalis menjabarkan bagaimana sutradara Hanung Bramantyo merepresentasikan jilbab mulai dari film laris pertamanya berjudul Ayat-Ayat Cinta (2008) (hlm 61).

Di film tersebut, tampak sekali jilbab masih menjadi simbol kesucian dan kebaikan. Namun film laris terkininya yang berjudul Ipar adalah Maut (2024), jilbab hanya menjadi aksesoris.

Sosok ipar yang diceritakan selingkuh dengan suami kakaknya, berjilbab. Film-film bertema religi belakangan juga menampilkan jilbab sebagai fashion tanpa tendensi religiusitas.

Saya sangat mengapresiasi buku ini terutama karena keberaniannya menyajikan berbagai pandangan.

Di buku ini, Kalis tampak memosisikan diri sebagai jembatan, tidak perusaha mengotorisasi dirinya yang akan membuatnya menjadi rezim tiran kebenaran.

Selain memberi ruang bagi muslimah yang memilih mengenakan jilbab sesuai kenyamanan atau bahkan memilih tidak berjilbab, Kalis juga memberi ruang pengakuan pada kelompok yang memilih berjilbab secara lebih tertutup. Secara khusus ia menulis pengalaman Ainun Jamilah, seorang pemudi berdarah Arab Makassar yang mengenakan cadar (hlm 123).

Ternyata, rezim kebenaran bukan hanya merepresi mereka yang ‘kurang’ syar’i, namun juga yang ‘terlalu’ syar’i. Baik Kalis atau pun Ainun sama-sama pernah mengalami peliyanan karena pilihan cara berpakaiannya yang berbeda.

Meski demikian buku ini bukan tanpa celah. Salah satunya adalah tidak adanya pencantuman sumber bacaan dalam bentuk daftar pustaka yang bisa dirujuk pembaca.

Buku ini memang bukan kajian akademik. Sejak halaman pertama, pembaca juga menangkap bahwa buku ini adalah kumpulan artikel esai. Akan tetapi pencantuman sumber ini bisa melengkapi khazanah dan menjawab rasa penasaran pembaca mengapa seorang Kalis bisa menulis sedemikian dalam, tajam, berani, dan tetap renyah.

Ada satu kalimat tajam Kalis terkait cara berpakaian. “Islam mengajarkan kita untuk saling menghormati, bukan menghakimi. Maka kita harus menghargai pilihan pakaian seorang muslimah.” Akhir kata, mari rayakan kemerdekaan dengan membacanya. Tentu saja, juga dengan membeli bukunya.

Judul buku:

Esok Jilbab Kita Dirayakan: Muslimah yang Merdeka Tanpa Menindas yang Berbeda

Penulis:

Kalis Mardiasih

Tahun Terbit:

2025

Penerbit:

Buku Mojok, Yogyakarta