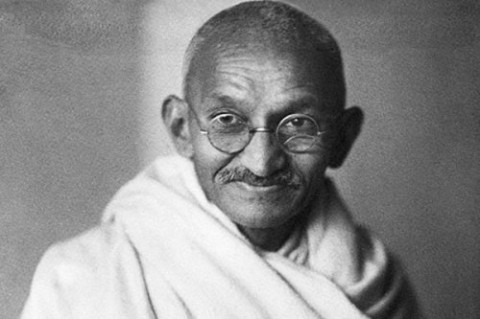

“Di mana ada cinta, di situlah terdapat kehidupan; manakala kebencian menggiring kepada kemusnahan” (Gandhi)

Adalah Mohandas K. Gandhi, salah satu tokoh penting abad ke-20 yang turut mengilhami ribuan perjuangan untuk keadilan di penjuru dunia. Bahkan, Presiden ke-4 RI, KH. Abdurrahman Wahid mengaku satu visi dengan Gandhi dalam konteks perjuangan kemanusiaan (NU Online, 2010).

Senyatanya, selama hdupnya Gandhi senantiasa sibuk memperjuangkan nasib buruk orang India di Afrika Selatan sebelum akhirnya ia kembali ke negara asalnya (India) dengan memikul tanggungjawab sebagai seorang Mahatma (Jiwa Agung).

Ia mengajak sekaligus memimpin mereka untuk berdiri bersama menuntut keadilan, melepaskan prasangka akibat tradisi mereka sendiri. Sistem hierarki berdasarkan etnik itulah yang ditentang habis-habisan olehnya seumur hidup. Bahkan, mayoritas dari komunitas yang ia perjuangkan dan pimpin itu ialah umat Muslim.

Bagi Gandhi, anti kekerasan lebih baik daripada sekadar taktik pasif terhadap penindasan. Tahun 1896, Gandhi beserta keluarga sempat kena persekusi oleh sekelompok orang kulit putih yang marah lantaran saat pulang ke India, ia mengungkap di hadapan publik mengenai perlakuan Afrika Selatan terhadap minoritas India. Ketika pemerintah Inggris mengetahui penyerangan itu, mereka meminta otoritas setempat menahan dan menghukum penyerang. Tetapi Gandhi menolak melakukan tuntutan. Ia malah bersumpah tak akan minta perlindungan hukum untuk cedera yang hanya dialami sendiri.

John McCain dalam bukunya berjudul Character is Destiny, merekam Gandhi dengan cukup heroik. Ia menyebut, bahwa Gandhi merupakan pribadi yang sulit menyakiti siapapun, tapi hatinya menolak tunduk pada kekuasaan yang lalim, dan akan menang melawan imperium besar yang melawannya.

Benar saja, pada tahun 1907, di bilangan Afrika Selatan bernama Transvaal, penguasa Belanda di sana (Boer/Afrikaners) saat itu memberlakukan Black Law, mewajibkan orang India mendaftarkan diri ke pemerintah serta diambil sidik jarinya. Gandhi menolak, dengan damai menerima hukuman penjara ketimbang harus tunduk pada hukum yang curang, (John McCain, 2009).

Begitulah seterusnya, Gandhi lebih memilih berjibaku dengan kesunyian jeruji besi daripada harus kompromi dengan hukum yang tidak memanusiakan manusia. Tak jarang, pihak musuh dibuat jengkel karena menghadapi pertahanan pantang menyerah Gandhi sekaligus mengagumi jiwa besar yang menantang rezim dengan hormat serta kemurahan hati itu.

Konteks Islam

Jauh sebelum Gandhi, etos persaudaraan serta nilai-nilai kemanusiaan itu pernah ditempuh oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Betapa geramnya malaikat Jibril saat itu yang menyaksikan junjungan umat Islam ini dilempari kotoran hingga kerasnya batu sampai-sampai berdarah pelipisnya. Namun, tidak ada alasan bagi Nabi mengamini tawaran Jibril untuk menghabisi mereka lantaran perilaku receh akibat ketidaktahuan itu. Nabi justru berusaha mengubah mereka dengan melihat kebaikan-kebaikan dalam diri mereka melalui doa yang ditujukan kepada anak turun para penolak ajarannya itu.

Hal demikian barangkali Nabi tempuh karena memang seirama dengan titah Kerasulannya, yakni untuk menyempurnakan pekerti manusia. Keluhuran akhlak Nabi tersebut, tercermin pula oleh salah seorang Panglima Perang Muslim, Shalahuddin al-Ayubi saat perang Salib. Ia taklukan lawan dengan keluhuran dan kebesaran jiwa sehingga mengharukan hati paling keras sekalipun.

Begitulah kira-kira potret Islam selama berabad-abad lamanya, termasuk dalam hal penyebaran Islam di negeri ini. Namun ironi, citra luhur Islam sebagai ajaran yang menjunjung tinggi etos kemanusiaan itu ternodai oleh perilaku-perilaku menyimpang dari segelintir kelompok yang membajak agama rahmatan lil ‘alamin ini.

Menurut KH. Abdurrahman Wahid (2009), dengan segala upaya, terlebih dalih tarbiyah dan dakwah ‘amar ma’ruf nahi munkar segelintir kelompok itu berusaha merebut simpati umat Islam dengan jargon atau simbol-simbol memperjuangkan dan membela Islam. Jargon ini sering memperdaya banyak orang, bahkan mereka yang berpendidikan tinggi sekalipun. Selain itu, langkah ini terhitung ampuh, karena siapapun yang melawan mereka akan dituduh oposan Islam.

Jika sudah demikian, maka tidaklah heran kala agama, sebagaimana dikatakan Charles Kimball (2003) adalah sebagai bencana. Stigma Kimball tersebut akan semakin mengkristal jika fenomena kegagalan politik atas nama agama (Failed of Islamic Politic) yang dilangsungkan para fundamentalisme Islam semakin masif. Kegagalan itu dipicu oleh pemaknaan sektarian dan sepenggal yang terus diproduksi dalam berbagai pajangan politik, (Oliver Roy, 2004).

Padahal, menurut Seyyed Husein Nasr (2002) dalam bukunya The Heart of Islam, Islam merupakan ajaran yang berisi banyak perintah agar mendamaikan perselisihan di antara orang-orang dan bangsa-bangsa dengan tujuan menciptakan perdamaian. Selain itu, lanjut S.H. Nasr, tujuan tertinggi Islam adalah mengarahkan jiwa ke “tempat perdamaian” (dar al-Islam) dengan membimbing orang menjalani hidup yang baik dan menciptakan keseimbangan batin serta menciptakan perdamaian dan keadilan di tengah masyarakat. Wallahhu a’lam.

Anwar Kurniawan, Penulis adalah Alumnus STAI Sunan Pandanaran, Yogyakarta.