Ucu Agustin memulai aktivismenya pada medio 1990an melalui Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Ciputat. Organisasi tersebut membawa dia pada kegiatan-kegiatan lain yang mempertemukannya dengan Nurcholish Madjid. Walau tidak mengenal secara personal, perjumpaan yang cukup intens menjelang persiapan pemilu 1999, membawa kesan akan Nurcholish Madjid pada diri Ucu.

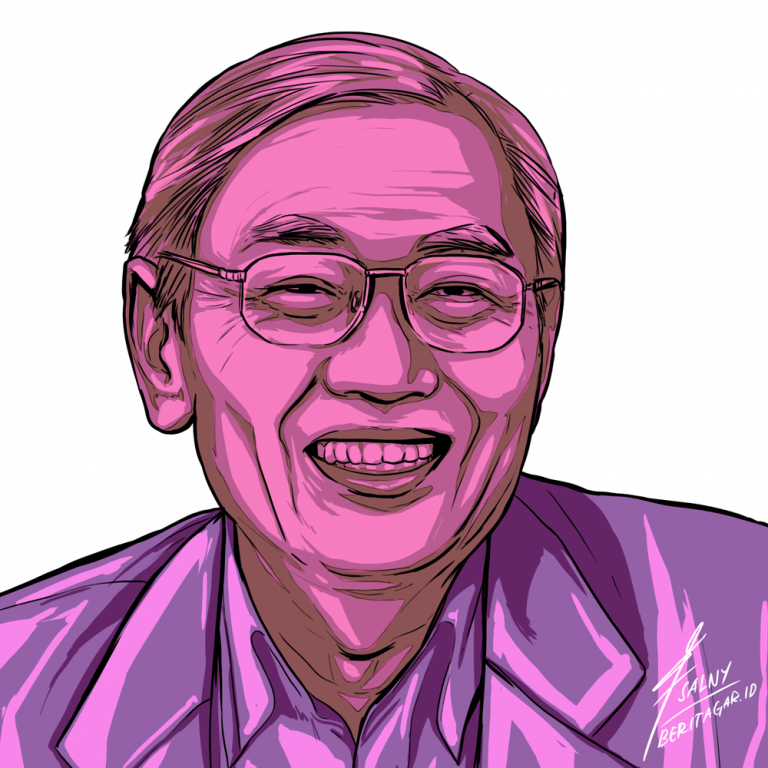

Cak Nur, begitu ia disapa, cendekiawan muslim yang pernah menjabat sebagai ketua umum HMI hingga tiga kali pada tahun 1960an, adalah pribadi yang terbuka meski tak tampak sering tersenyum di mata Ucu. Juga, yang Ucu ingat hingga bertahun-tahun kemudian, saat bagaimana Nurcholish menyiapkan obat untuk Omi Komaria, istri yang kerap mendampingi Nurcholish di berbagai acara.

Dalam kepala Ucu, ia merekam dengan adegan sinematis yang romantis, Cak Nur yang selesai menyiapkan obat di sela acara, menyodorkan air putih hangat pada istrinya yang sedang sakit dengan lembut. Itu membuyarkan belaka bayangan angker Ucu terhadap alumnus Sastra Arab IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini sebagai intelektual kondang.

Cak Nur dan Omi menikah pada 30 Agustus 1969 di Madiun, kota Omi dibesarkan, dengan resepsi yang bertempat di gedung bioskop milik bapak Omi.

Pernikahan itu digelar tak lama setelah Cak Nur terpilih kembali menjadi ketua umum HMI untuk ketiga kalinya. Keputusan yang tidak mudah bagi Cak Nur untuk menerima jabatan itu kembali menjelang pernikahannya. Omi masih mengingat bagaimana Nurcholish bersedih dan meminta maaf padanya, “Aku kepilih lagi, jadi belum bisa kerja dulu.”

***

DI Chicago Omi sehari-hari bekerja sambilan sebagai baby sitter untuk membantu memenuhi kebutuhan uang makan keluarga. Tugasnya adalah menjaga anak-anak yang dititipkan orang tua yang bekerja atau ada keperluan keluar rumah. Bila musim libur tiba, sehingga tidak ada anak-anak yang dititipkan karena para orang tua bisa menjaga sendiri anaknya, Omi mengambil pekerjaan membersihkan rumah.

Pekerjaan membersihkan rumah biasanya hanya ada satu minggu sekali, di musim libur seperti ini pemasukan menjadi tidak pasti. Di saat pemasukan tidak pasti itu, anaknya, Mikail jatuh sakit. Batuk pilek, keluar banyak darah dari hidung dan nafas sesak. Tidak ada uang, asuransi juga tidak. Asuransi hanya diberikan kepada suaminya yang tengah menempuh beasiswa belajar di Universitas Chicago, sementara dia dan anak-anak tidak.

Bagaimanapun Omi dan Cak Nur nekat membawa Mikail ke dokter. Mereka harus menebus seharga enam dolar. Saat itu adalah akhir tahun 1970-an.

Keesokan hari datang panggilan dari orang yang rumahnya pernah ia bersihkan. Bayaran membersihkan rumah adalah 13 dollar, cukup untuk menebus obat. Sisanya, bisa untuk menambah uang belanja selama satu pekan.

Tapi tenyata pemilik rumah hanya meminta Omi menjahit celana sobek. Delapan dolar harga yang ia berikan setelah selesai menjahit. Tentu harga yang terlalu mahal saat itu hanya untuk jasa menjahit celana sobek. Ia sudah siap menanggung konsekuensi bila harus mendengar sumpah serapah sebab tarif yang telalu mahal yang ia berikan. Setelah itu, pemilik rumah tersebut tidak pernah memanggilnya lagi.

Omi maklum, dan berdoa kepada Tuhan agar mengampuninya karena telah membuat orang lain sakit hati. Tapi saat itu ia tidak melihat pilihan lain.

***

SETELAH menikah mereka sempat menjalani hubungan jarak jauh. Omi di Madiun bersama orang tua, Cak Nur beraktivitas di Jakarta. Saat Omi hamil lima bulan, Cak Nur memutuskan memboyong Omi ke Jakarta. Betapapun kedua orang tua Omi tidak menyetujui rencana tersebut, terlebih bapaknya yang paham bagaimana kesibukan menantunya itu yang akan membuat Omi yang tengah hamil kerap sendirian ditinggal pergi bertugas oleh sang suami.

Namun Cak Nur merasa lebih tidak tenang jika berjauhan dengan istri yang dalam kondisi hamil. Ia ingin ada di samping istrinya saat melahirkan nanti.

Sebelum Omi berangkat ke Jakarta, ibunya berpesan agar menjadi istri yang baik, yang tidak mudah membantah dan, “Berapa pun uang belanja yang kamu terima, disyukuri dan dicukupkan.”

Bapak dengan sungguh-sungguh berpesan, “Jika tidak punya uang belanja, telpon Bapak saja.”

Di Jakarta, mereka tinggal di sebuah rumah di bilangan Tebet. Di rumah yang dipinjamkan oleh kolega Cak Nur, seorang pengusaha yang dermawan.

Sebelum berangkat ibu juga membekali Omi sekeranjang rotan besar berisi tikar, bantal, gelas, piring, sendok, kompor listrik dan panci kecil, seraya berbisik: laki-laki memang tidak paham keperluan semacam ini, turuti ibu dan bawa saja, nanti akan sangat diperlukan.

Barang-barang itu sangat berguna di rumah baru mereka. Menjadi barang yang pertama kali mereka miliki dan tata di rumah itu, selain pompa air.

Omi menata barang, Cak Nur memasang pompa air.

Pompa air ini barang pertama yang ia beli sebelum menikah, “Ini adalah barang yang pernah Dik Omi minta.”

Ia ingat calon istrinya pernah berpesan bila mencari rumah harus periksa kebersihan air. Saat memeriksa rumah itu sebelum menikah, sudah tersedia sumur tapi belum ada pompa. Agar istrinya kelak tidak perlu repot-repot menimba air, Cak Nur membeli pompa.

“Uangnya dari Bapak…”

Uang untuk membeli pompa didapat dari Bapak Omi, yang memberi uang saku kepada calon menantunya saat berkunjung ke Madiun. Mereka tertawa.

BERTEKAD akan menjadi istri seperti ibu yang mendukung aktivitas, tidak mengganggu pekerjaan bapak, ia tidak pernah bertanya apa pekerjaan suaminya itu serta bagaimana suaminya mendapatkan uang. Dia hanya berpesan, apapun yang dikerjakan suaminya untuk mendapatkan uang harus tetap halal.

Ia tahu kesibukan Cak Nur sebagai ketua HMI harus membuat suaminya kerap bepergian dan sulit untuk fokus bekerja mencari uang semata terlebih dahulu. Kedua orang tua Omi sudah menganggap apa yang dikerjakan Nurcholish adalah perjuangan untuk gerakan, pun juga ia. Kasim, bapak Omi, adalah seorang pengusaha sekaligus orang yang aktif di berbagai organisasi.

Salah satunya adalah Partai Syarikat Indonesia. Kasim dekat dengan banyak orang dari berbagai kelompok, muslim ataupun non Muslim, NU, Muhammadiyah ataupun Ahmadiyah, Arab ataupun Tionghoa juga para aktivis muda. Paviliun rumah di Madiun selalu ramai oleh para aktivis organisasi Islam.

Tapi penerimaan yang nyaris tanpa tanya itu membuat Omi tak benar-benar tahu siapa sebenarnya sosok suaminya hingga bertahun-tahun pernikahan. Ia hanya tahu Nurcholish adalah aktivis HMI.

Ketika Cak Nur menuai kontroversi publik pada 1970 terkait pidato pembaharuan Islamnya di Taman Ismail Marzuki, ia tidak tahu. Bapak melarangnya membaca koran. Cak Nur juga tampaknya menjaga dia dari informasi-informasi yang bisa membuatnya gelisah, mengingat ia tengah mengandung.

Baru setelah delapan tahun pernikahan, saat Cak Nur menjadi juru kampanye Partai Persatuan Pembangunan di pemilu 1977, dia mulai menyadari siapa lelaki yang ia nikahi.

Saat itu, pidato kampanye Nurcholish dimuat di koran-koran. Ini membuatnya heran. Yang ia tahu, hanya pidato pejabat atau orang terkenal saja yang diterbitkan di surat kabar. Siapa sesungguhnya suaminya ini?

Bapak ibu, setelah lelaki itu datang ke rumah bertahun-tahun lalu dan meminta Bapak agar berkenan menjodohkan Omi dengan Cak Nur, memperkenalkan profilnya sebagai orang desa yang mondok di Gontor dan melanjutkan kuliah di Jakarta serta aktif di HMI.

Sejak itu, ia rajin membaca koran untuk mengetahui profil dan aktivitas sosok kelahiran Jombang 17 Maret 1939 ini. Saat menyadari sosok itu adalah orang penting, ia mulai khawatir bagaimana bila suaminya salah dalam berbicara? Bagaimana bila suaminya salah dalam menjawab wartawan? Karena kekhawatiran itu, ia mengizinkan uang dapur digunakan untuk membeli buku-buku untuk suaminya.

Uang dapur, terutama saat awal-awal pernikahan, sebenarnya tidak banyak. Nurcholish memberinya lima ratus rupiah untuk satu minggu. Uang belanja yang terhitung sedikit untuk ukuran saat itu. Namun, mengingat nasihat ibunya, dia bertekad harus mampu mengelola keuangan rumah seberapa pun yang diberi. Terkadang Bapak masih suka mengiriminya uang. Bila uang belanja habis, dan Nurcholish belum memberinya uang, ia menjual barang-barang tak terpakai kepada tukang loak. Uang hasil menjual loakan itu ia gunakan untuk belanja kebutuhan dapur.

EKONOMI keluarga pelan-pelan membaik. Anak pertama lahir setelah beberapa bulan menetap di Jakarta, diberi nama Nadia Madjid, tiga tahun kemudian anak kedua lahir, Ahmad Mikail Madjid. Mereka tinggal di rumah Tebet selama empat tahun, mereka harus pindah karena pemilik rumah memberikan rumah tersebut kepada saudaranya.

Pemilik rumah, Hartono, kolega Cak Nur, memberi mereka pesangon untuk mengontrak rumah. Uang pesangon mereka gunakan untuk membeli tanah di Tanah Kusir, untuk sementara selama dua tahun mereka menyewa rumah di daerah Tebet. Saat mereka berangkat ke Chicago untuk beasiswa belajar, rumah di Tanah Kusir baru selesai dibangun dan ditempati.

Akhir tahun 1970-an, Cak Nur diangkat menjadi pegawai negeri di Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional. Sejak itu, Omi rutin mengambil gaji dan sekarung beras ke kantor Nurcholish.

Tidakkah sulit bagi Omi yang dari keluarga berada membangun pernikahan dengan kondisi ekonomi yang tidak mudah bersama Cak Nur?

“Biasa saja. Karena memang sudah diniatkan membangun dari nol ya seneng-seneng aja walau ngga punya uang,” kenangnya.

Kasim, bapaknya, telah menjadi yatim piatu pada umur 14 tahun, dan harus bekerja untuk menyambung hidup. Sebelum usahanya sukses — punya penginapan dan punya tanah yang disewakan untuk pabrik es serta bioskop — Kasim pernah bekerja sebagai pembantu, menjual arang, berjualan sayuran. Itu membuat Kasim tak bosan menanamkan sikap untuk mandiri dan dermawan kepada anak-anaknya, termasuk Omi.

AWAL tahun 2004, Cak Nur divonis menderita kanker hati stadium tiga. Dokter memberi tahu transplantasi hati adalah satu-satunya jalan. Dokter Rumah Sakit Pondok Indah (RSPI) menyarakan Cak Nur melakukan transplantasi hati Taiping, China.

Mulanya Cak Nur bersikeras menolak, tetapi Omi meyakinkan inilah satu-satunya jalan sembuh yang bisa diberikan oleh dokter. Ibnu Sunanto, teman dekat Cak Nur meyakinkan Omi untuk mengambil saja opsi transplantasi hati, mengenai biaya, dia dan teman-teman lain yang akan memikirkan.

Juli 2004, Cak Nur melakukan transplantasi hati di Taiping. Agustus 2004, setelah operasi berhasil dan kondisi Nurcholish sudah lebih stabil, dipindahkan ke National University Hospital, Singapura. Februari 2005, ia sudah boleh pulang ke Jakarta dan melanjutkan kontrol di RSPI.

Sepulang dari Singapura, Omi menemani Cak Nur belajar berjalan. Dua minggu kemudian ia sudah dapat kembali berjalan. Kondisinya pelan-pelan mulai membaik. Namun, saat jadwal ia harus kembali ke Singapura melakukan pengobatan lanjutan, karena tahu uang yang dikumpulkan teman-temannya dan dikelola oleh Ibnu Sunanto sudah menipis, ia menolak kembali ke Singapura.

Agustus 2005, Cak Nur muntah-muntah, kondisi yang dulu membuatnya dilarikan ke rumah sakit dan kemudian diketahui menderita kanker hati. Pada 29 Agustus 2005, Cak Nur meninggal dunia.

Omi, menuliskan pengalaman hidupnya berumah tangga dengan Nurcholish dalam sebuah buku berjudul Hidupku bersama Cak Nur. Sepeninggal suaminya, ia dan teman-teman suaminya mendirikan Nurcholish Madjid Society. Melalui lembaga ini pula, gagasan Cak Nur tentang keIslaman dan keIndonesiaan senantiasa disemai dan tidak akan pernah padam.

Penulis: Fatimah Zahrah, Jurnalis Lepas. Alumnus Fakultas Falsafah dan Peradaban Universitas Paramadina.