Kejadian yang menimpa Ustadz Rahmat Baequni sampai berurusan dengan aparat kepolisian beberapa hari lalu sama sekali bukan hal baru. Sebelumnya, ada Ustadz Lancip –begitu julukan populernya—yang juga sama mengenaskannya. Dan jauh sebelumnya, berkali-kali banyaknya, melesat nama sejumlah ustadz dalam insiden yang sama, yakni menyebarkan hoax dalam ceramah-ceramahnya.

Sudah pasti, semua elemen bangsa menyayangkan kejadian-kejadian menyedihkan tersebut.

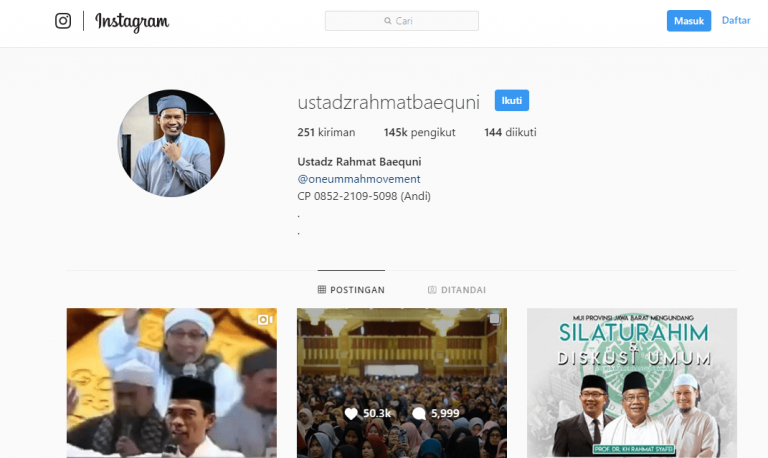

Orang sekaliber Ustadz Baequni, misal, yang begitu banyak pengikutnya di sosial media, juga dalam sejumlah pengajiannya di masjid-masjid, pasti sangat menyadari sejak awal bahwa setiap ucapan dan sikapnya akan diikuti oleh sebagian besar pengikutnya. Ia sadar betul bahwa dirinya bukan orang biasa macam khalayak umum yang bisa jadi ucapannya didengar atau tak dianggap. Ia guru bagi banyak orang, digugu lan ditiru.

Dengan logika sederhana saja, tentulah Ustadz Baequni otomatis mesti berhati-hati dalam segala tindak tanduknya. Ini sudah niscaya! Niscaya secara moral-sosial sebagai anutan dan apalagi niscaya secara tuntutan dalil spiritual Islam. Mustahil orang sekelas beliau tidak paham peringatan Allah Swt dalam surat al-Hujurat yang mewanti-wanti agar menjauhi prasangka (dzannun) dan mewaspadai kabar tak jelas otoritasnya, termasuk yang bertebaran di sosial media yang diproduksi oleh entah siapa dan untuk apa.

Sesederhana itu logikanya.

Maka tatkala beliau di kantor polisi menyatakan bahwa ia hanya memgutip informasi hoax dari sosial media tanpa bermaksud memecah-belah bangsa perihal kematian para petugas KPPS karena diracun dengan sengaja oleh otoritas kekuasaan, plus dibumbui pemantapan narasi “telah diuji di laboratorium”, lalu ditambah lagi dengan pekik “Allahu akbar”, sungguh itu sulit betul untuk dipahami oleh akal sehat semua kita.

Bukannya pelik untuk meraba motif di balik senarai hoax yang ditebarkannya tanpa mawas diri selayaknya seorang ahli agama, ustadz, dan guru umat. Sama sekali bukan. Tentulah itu tak jauh-jauh dari tendensi politis elektoral.

Namun, baiklah, kita stop kesilapan tersebut sampai di sini –begitupun dengan kasus-kasus penyebaran hoax oleh sejumlah pencaramah lainnya. Demi harmoni bersama.

Sekarang, kita beranjak ke jenjang yang lebih waras, logis, dan produktif buat bangsa ini, yakni “bagaimana semestinya seseorang tampil sebagai ustadz, guru, agama di tengah kemajemukannya ini”.

Max Muller dalam sebuah ceramahnya di Biara Westminster pada tahun 1983 menyatakan bahwa pada dasarnya agama-agama di dunia berkarakter dua: ada yang misionari dan non-misionari. Islam termasuk agama misionari –kita mengistilahkannya “dakwah”.

Ayat-ayat tentang berdakwah, amar ma’ruf nahi munkar, tersedia cukup banyak dalam al-Qur’an. Begitupun dalam khazanah hadis. Seorang ustadz seperti Rahmat Baequni berada di posisi strategis ini.

Dalam gerakan berdakwah, al-Qur’an menerakan tata caranya, yakni bil hikmah (dengan cinta), al-mau’idhah hasanah (tuturan yang baik), dan (finalnya, jika diperlukan) jadilhum billati hiya ahsan (debat, dialog, yang berbingkai kebaikan). Tiga cara itu jalannya. Dalam surat Ali Imran, diterakan batasan jalan tersebut, yakni jangan berpecah-belah dan bermusuhan. Silakan Anda cek.

Jadi, semangat berdakwah, amar ma’ruf nahi munkar, tidak sahih hanya disandarkan pada “mengubah keburukan jadi kebaikan” dengan cara pokoknya. Tidak. Ia memiliki kode etiknya. Dan kerucut semua cara dakwah itu beraras pada kode etik “cinta” agar terhindar dari “perpercah-belahan”.

Itu artinya, menyitir nasihat Gus Mus, seorang pendakwah bukan hanya mesti mumpuni dalam ilmu kemakrufan belaka, sebutlah menguasai ilmu agama Islam dengan luas, dari ranah dalil naqli hingga aqli, tapi juga wajib untuk mampu bermakruf. Yang pertama adalah kognisi, yang kedua adalah keteladanan. Keduanya seyogianya sublim pada diri seorang penceramah, ustadz, dan guru agama.

Jika seseorang hanya fasih menukil dalil, itu artinya ilmu tentang kemakrufan, namun lumpuh dalam lelaku kemakrufan itu sendiri, mestilah ia memilih untuk menempa diri terlebih dahulu sampai sublim kedua elemen dasar tadi. Jangan memaksakan diri! Hasilnya takkan banyak memancarkan kebaikan, malah bisa jadi kemadharatan.

Ayat yang mengecam orang yang hanya berkata (berceramah) tentang kebaikan dan kesolehan namun lumpuh dalam aspek keteladannya juga tersedia dalam al-Qur’an. Allah Swt mengistilahkannya kabura maqtan. Pun termasuk ayat yang mengecam orang yang memicu perpecah-belahan dan permusuhan dalam masyarakat, al-Qur’an menganvamnya dengan narasi: “Kepada mereka akan ditimpakan azab yang pedih….” Tak peduli seorang penceramah setenar apa pun di sosmed atau mimbar, bila memicu hal tersebut, termasuklah ia dalam golongan terkecam tersebut.

Sampai di sini, hoax sama sekali tak mendapatkan ruang kesahihan dalam berceramah, berkhutbah, dengan dalih apa pun. Hoax adalah keburukan, kerusakan. Hoax adalah dzannun, sumber pemecah-belah umat.

Maka siapa pun dainya bila menukil hoax dalam ceramah atau ucapannya dalam media apa pun, dapa pasti disimpulkan bahwa ia bukanlah bagian dari ulama. Surat Yunus menndefinisikan ulama sebagai: innama yahsyalLaha min ‘ibadihi ulama, sesungguhnya ulama pasti takut sama Allah….

Ketika Allah melalui banyak ayat al-Qur’an melarang keras kita berprasanga, berhoax, apa gerangan kepantasan bagi kita untuk masih saja menukil dan menyebarkannya jika di hati kita benar-benar ada rasa takut kepada Allah Swt?

Lagi-lagi, baiklah, semua orang pastilah pernah silap, kholaf, dan lalai. Manusiawi. Semua orang yang pernah terjatuh pada sebuah kesilapan, selama masih hidup, selalu terbukalah baginya pintu untuk bangkit, reborn, dan kembali ke jalan yang semestinya.

Namun kiranya hal ini jangan pernah menjadikan kita kewanen untuk gegabah menabalkan diri sebagai ustadz, guru, penceramah, bila keilmuan kita masihlah ala kadarnya (mari kita perdalam dan perluas lagi) dan keteladanan nyata kita dalam rupa arif bijaksana belumlah memadai untuk dituntunkan kepada khalayak (mari percantik lagi iman, kesalehan, dan akhlak sosialnya). Ini mutlak bagi siapa pun yang tampil sebagai pandai, penceramah, bahkan khatib Jum’at dalam skala kampung kecil sekalipun. Mengapa?

Sebab tanggung jawab kita secara moral kepada mutu kebudayaan dan peradaban umat ini sangatlah besar, melampaui personal muslim awam yang bertaklid belaka. Dan, apalagi di hadapan Allah Swt kelak.

Imam Ghazali dalam kitabnya, Ihya’ Ulumuddin, jilid pertama, menasihatkan dengan menukil hadis Nabi Muhammad Saw: “Inna asyadda adaban yaumal qiyamah ‘alimun lan ya’fa’hulLahu bi’ilmih, sesungguhnya orang yang paling pedih azabnya di hari kiamat kelak ialah orang berilmu yang ilmunya tidak Allah Swt hantarkan untuk menuju kepadaNya Swt.”

Dengan kata lain, orang yang berilmu, berceramah, namun ilmunya tak menjadikannya makin dekat kepada Allah Swt, makin menjauhkannya dari larangan-laranganNya, dialah orang yang akan sangat pedih azabnya kelak di akhirat. Nau’udzubillah min dzalik.

Semoga kita semua kelak, para ustadz kita, khatib kita, guru kita, dan pula diri kita, senantiasa diampuni oleh Allah Swt, diberiNya petunjuk dan pertolongan, hingga kelak kita menghadapNya dalam keadaan husnul khatimah. Amin.