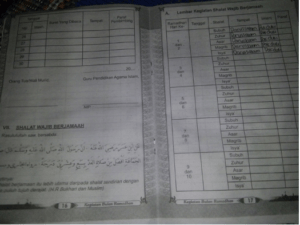

Semasa SD, saya selalu membawa sebuah buku saku setiap berangkat ke masjid. Tapi, ini hanya berlaku saat bulan suci Ramadhan. Karenanya, buku itu bernama “Buku Kegiatan Ramadhan”. Lewat buku ini, saya (seolah) diharuskan mencatat sejumlah hal yang bernilai pahala, seperti: absensi sembahyang lima waktu; resume kultum; dan dipungkasi dengan meminta tanda tangan imam shalat tarawih.

Meski begitu, saya tidak sendirian. Hal serupa juga terjadi dengan rekan-rekan sebaya saya, dan mungkin juga kepada segenap anak-anak generasi akhir abad ke-20.

Sebagai upaya pendidikan karakter kepada peserta didik, buku itu mungkin terbilang gokil. Anak-anak menjadi tergerak untuk berbondong-bondong ke masjid, kendati niatnya adalah untuk memenuhi absensi shalat jamaah, atau sekadar minta tanda tangan imam tarawih. (Oiya, “Buku Kegiatan Ramadhan” ini biasanya dibagikan oleh institusi sekolah kepada para murid, dan akan dicek secara berkala oleh wali kelas yang bersangkutan)

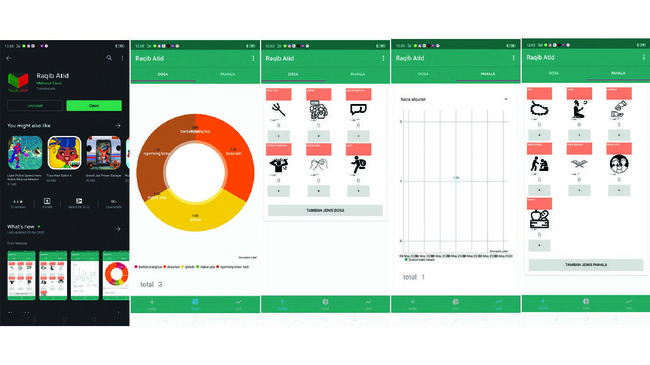

Rupanya, praktik pelaporan progres bernilai pahala itu hari ini telah hadir dalam bentuk yang lebih canggih. Namanya adalah aplikasi “Raqib Atid”—menyadur nama malaikat pencatat amal manusia, dalam istilah teknis keagamaan Islam. Bahkan, aplikasi berbasis android ini tidak saja membuat penggunanya dapat melihat kebaikan-kebaikan yang telah diperbuat, tetapi juga memungkinkan evaluasi terhadap setiap ‘dosa’ yang telah dilakukan.

Dari dua fenomena itu, saya lalu tersadar betapa media telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Apalagi di era serbamedia: jika di masa saya SD, media diandaikan sebagai sebuah buku kegiatan Ramadhan, hari ini buku saku itu telah menjelma menjadi “Raqib Atid” yang, saat artikel ini dibuat, aplikasi tersebut telah berganti nama menjadi “Muhasabah”, alias evaluasi.

Lepas dari niat baik pembuatnya, aplikasi “Raqib Atid” senyatanya telah membuat orang untuk patuh terhadap sistem yang berlaku dalam aplikasi tersebut. Nah, gejala inilah yang kini mulai banyak dibicarakan dalam kajian media.

Fenomena kepatuhan orang terhadap logika media itu secara sederhana disebut “mediatisasi” (mediatization). Mula-mula, konsep ini dipakai untuk menggambarkan terjadinya ekspansi logika media terhadap politik dan ketergantungan institusi atau aktor politik pada media (Stromback, 2008).

Serupa dengan itu, gejala ini disebutkan juga oleh Thomas Mayer (2002) dalam Media Democracy: How the Media Colonize Politics sebagai “mediacracy” untuk menggambarkan terjadinya praktik kolonisasi oleh permainan media pada dunia politik (media steering politics).

Dan, secara lebih luas, Stig Hjarvard (2008) dalam The Mediatization of Society menyentil bahwa ekspansi logika media itu tidak melulu tentang arena politik, tetapi juga ikut merangsek secara kultural pada institusi-institusi sosial yang lain, termasuk institusi keagamaan, pendidikan, bahkan keluarga.

Bagi Hjarvad, mediatisasi dipahami sebagai proses masyarakat yang, sialnya, menjadi semakin tunduk sekaligus dependen pada media dan logika media. Alhasil, terjadilah mediatisasi agama.

Di titik ini, media (sebagai satu pihak) menjadi berkelindan dengan, misalnya, agama (pada pihak yang lain). Dan di atas itu semua, media dimengerti sebagai sumber informasi utama mengenai isu-isu keagamaan sehingga menjadi platform krusial untuk mengekspresikan dan kemudian melakukan proses sirkulasi keyakinan-keyakinan individual.

Pada kasus aplikasi “Raqib Atid”, mari kita simak ulasan berikut:

“Terima kasih kepada yang bikin app ini sekarang setiap sebelum melakukan perbuatan jahat saya jadi ingat harus lapor di app ini. Begitu juga kalau ingin berbuat baik, saya tuh nggak suka graph-nya jelek jadi saya usahain selalu berbuat baik,” ulas salah satu pengguna aplikasi tersebut, dikutip detik.com (09/05/2020).

Lewat kesan di atas, ada sekurang-kurangnya dua hal yang terbaca. Ya, aplikasi penghitung amal itu sebetulnya berpotensi menggeser otoritas keagamaan: yang semula bersifat transendental-sakral berubah menjadi lebih material, atau statistik.

Penting diketahui, setiap pengguna aplikasi ini dimungkinkan untuk bisa menambahkan dosa-dosa atau kegiatan baik lainnya yang sudah mereka lakukan. Jumlah ini kemudian dikumulatif sehingga menampilkan ‘grafik dosa’ serta ‘grafik pahala’ yang sudah dicatat secara manual. Lebih jauh, aplikasi ini juga memungkinkan setiap penggunanya untuk menambahkan jenis dosa lainnya dengan pilihan icon yang tersedia

Nah, pada derajat tertentu, logika tersebut sebetulnya mendorong laku kebaikan dan pertaubatan seseorang tidak lagi berangkat dari semangat atau kesadaran berketuhanan, tetapi lebih kepada pencapaian performa yang dituntut oleh media yang bersangkutan, “Raqib Atid”. Itu satu.

Kedua, ‘Raqib Atid’ membuka peluang orang untuk memahami agama secara banal. Memang, aplikasi ini tidak selamanya buruk, akan tetapi jika pahala dan dosa secara mutlak dimengerti sebagai apa yang ditawarkan oleh “Raqib Atid”, maka gugurlah segala kemungkinan atau konteks lokal yang berkaitan dengan aspek dispensasi dalam beragama.

Misalnya begini: bohong adalah dosa. Dan, dosa sudah tentu membuat pengguna aplikasi ini akan turun performa. Masalahnya, bagaimana jika kebohongan itu terpaksa dilakukan? Apakah pengguna musti tetap jujur jika, umpamanya, bertemu begal di tengah jalan dan hendak merampok apa yang dimiliki oleh pengguna?

Ah, untung saja teknologi di zaman Nabi Ibrahim belum semeriah hari ini. Lha gimana, masa seorang Khalilullah cum Bapak para Nabi ini musti melapor siasatnya pada sebuah ‘perangkat pintar’ setelah merubuhkan berhala-berhala di istana Namrud? Sudah begitu pakai adegan menuduh berhala yang paling besar lagi. Duh, turun performa nih, padahal kan mau post di instastory!!