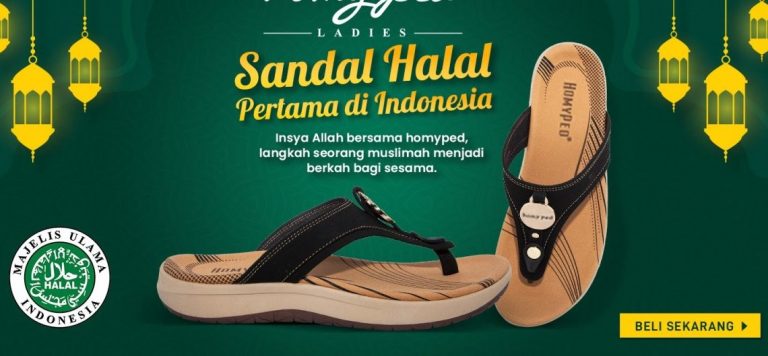

Tiga hari lalu, salah seorang sahabat membagikan poster iklan produk sandal perempuan yang cukup membuat mata terbelalak. Bukan hanya soal cara membaginya yang misterius, tetapi lebih karena isi narasi di dalam poster tersebut yang sangat ambisius. Sepasang sandal dengan sertifikasi halal.

“Homyped Ladies, Sandal Halal Pertama di Indonesia”. Apa yang terbesit dalam pikiran khalayak ketika membaca narasi tersebut? Apakah status halal ini berarti sandal tersebut boleh dimiliki dan dipakai secara cuma-cuma? apakah sandal-sandal yang telah tersedia dengan merek lain tidak halal dan harus dibuang? Namun yang pasti, tidak tepat jika pernyataan tersebut dimaknai bahwa produk sandal kini halal dimakan.

Mesti diakui, beberapa tahun belakangan sertifikat halal atas produk-produk di negeri ini semakin massif. Stempel yang akrab diasosiasikan dengan MUI ini kerap menempel dan menghiasi beragam produk. Mulai dari makanan siap saji, obat-obatan, hingga kosmetik. Terbaru, tampaknya persoalan sandang juga mulai disasar sertifikat halal ini.

Jika menelisik pada perkembangan balutan nomenklatur agama pada produk-produk pakaian dan sejenisnya, maka sertifikat halal tak ubahnya semacam terobosan yang mencoba melampaui stempel Syar’i maupun sekedar Islami. Kira-kira, ada anggapan bahwa pakaian belum sempurna jika hanya syar’i, apalagi sekedar Islami. Pakaian yang layak harus lolos sertifikasi halal. Dengan begitu, Muslim (ah) dapat terbebas dari ancaman hukuman dalam doktrin fikih Islam.

Fenomena di atas semakin mengafirmasi kehadiran wajah formal agama di ranah publik. Kecenderungan pola keagamaan yang semakin mengarah kepada konservatisme ditangkap dengan ciamik oleh pemilik modal. Tidak sulit rasanya bagi pemilik modal untuk melambungkan produk-produk “syar’i bersertifikat halal” dengan hanya cukup merekrut artis-artis “hijrah” yang tentunya merupakan influencer secara nasional. Belum lagi jika produk tersebut dipasarkan dengan cara mensponsori acara-acara islami di TV. Secara perlahan, masyarakat kita seolah terpropaganda untuk memahami secara oposisi biner antara produk halal dan produk tidak halal.

Jujur tidak ada yang salah jika sertifikasi halal dimaksudkan sebagai ikhtiar untuk menjauhkan umat dari kontaminasi barang non-halal. Meskipun ikhtiar seperti ini tidak lebih baik dari cara-cara ulama terdahulu dalam pembinaan umat yang jauh lebih substansial, melalui pendidikan misalnya. Namun, dampak pemahaman oposisional yang tumbuh dan berkembang di masyarakat tentu jauh lebih berbahaya disamping pula persoalan stigmatisasi sertifikasi halal sebagai corong kapitalisme. Persoalan ini bukan dilebih-lebihkan karena seseorang yang telah tertanam dalam dirinya pemahaman seperti ini lantas menjadi eksklusif. Ia selanjutnya enggan memakai produk yang dianggap tidak halal, bahkan sangat mungkin ia enggan bergaul dengan manusianya.

Jika sudah demikian, polarisasi di masyarakat kian meruncing. Tidak heran jika kemudian ada kelompok-kelompok tertentu lahir dengan visi perkumpulan komoditas halal misalnya. Tentu, pada peristiwa dan kasus tertentu fenomena ini rawan mengakibatkan konflik. Terutama jika ditambah provokasi dari para pemilik modal yang berkepentingan.

Ancaman eksklusivisme inilah yang perlu dipikirkan secara tenang dan matang. Konflik yang ditimbulkan akibat polarisasi balutan nomenklatur agama kerap lebih mudah tersulut dan eskalatif. Sertifikasi halal, dengan sikap anti non-halal dapat menjadi pintu masuk bagi persoalan ini. Saya kira, penolakan Gus Dur terhadap pendirian komunitas cendekiawan yang berbasis agama sangat kontekstual dengan persoalan ini. Tujuan bangsa yang merawat keanekaragaman dalam upaya bersama dapat terancam gagal jika embrio-embrio eksklusivisme dibiarkan tumbuh kembang begitu saja.