Kantor Urusan Agama (KUA) adalah salah satu pranata keagamaan tertua Indonesia, yang seringkali terlupakan atau terabaikan dalam lanskap sejarah besar nasional. Embrionya bermula sejak zaman peralihan dari era kerajaan (Kepengulonan) ke kolonialisme Hindia Belanda (Serambi/Hoofd Penghulu), lahir dan terbentuk di masa pendudukan Jepang (Shumubu) dan lanjut berkembang kokoh di tahun revolusi kemerdekaan fase 1950-an hingga sekarang.

Pada awal tahun 2024, perhatian publik sempat tertuju pada KUA setelah Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan agar KUA menjadi pusat layanan keagamaan untuk semua agama, yang kemudian menimbulkan berbagai perdebatan dan polemik di kalangan agamawan dan akademisi.

Namun, sorotan terhadap KUA ini lebih sering terfokus pada aspek pencatatan pernikahan, khususnya untuk umat Islam, dan mengabaikan sejarah panjang maupun peran penting yang pernah dicatatkan oleh lembaga ini.

Pada masa kolonial Belanda, embrio KUA berangkat dari urusan keagamaan yang berada di bawah pengawasan langsung Kantoor Adviseur voor Inlandsche Zaken (Kantor Urusan Bagian Pribumi), dan bagian dari Departement van Onderwijs en Erediens (Departemen Pendidikan dan Agama). Sangat dimafhumi bahwa urusan agama di masa Belanda lebih kepada kontrol dan pembatasan, serta di bawah penuh kendali Penasehat Belanda. Hal itu sangat berbeda dengan masa pendudukan Jepang yang lebih memfasilitasi peran agama Islam sebagai bagian dari strategi politik mereka untuk menarik dukungan masyarakat.

Sekilas Kelahiran Kantor Urusan Agama

Pembentukan Kantor Urusan Agama pertama kali terjadi pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, tepatnya pada Maret 1942, setelah Jepang berhasil menguasai Hindia Belanda. Penggunaan istilah resmi Kantor Urusan Agama sebagai arti terjemahan dari kata Shumubu dapat ditemukan pengertiannya dalam sebuah dokumen “Laporan Kebijakan Islam Jepang pada masa Penaklukan Indonesia” (Rapport inzake de Japanse Islampolitiek tijdens de bezenting van Indonesie; Saleh Haidara, Leiden University). Dalam dokumen itu disebutkan bahwa Kantor Urusan Agama adalah sebagai kantor perhubungan batin, antara Pemerintah Nippon dan Umat Islam Indonesia. Lembaga ini didirikan sebagai bagian dari strategi Jepang untuk mendekati dan mengontrol umat Islam, yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk meredam potensi perlawanan dan mendapatkan dukungan dari umat Islam terhadap pemerintahan Jepang.

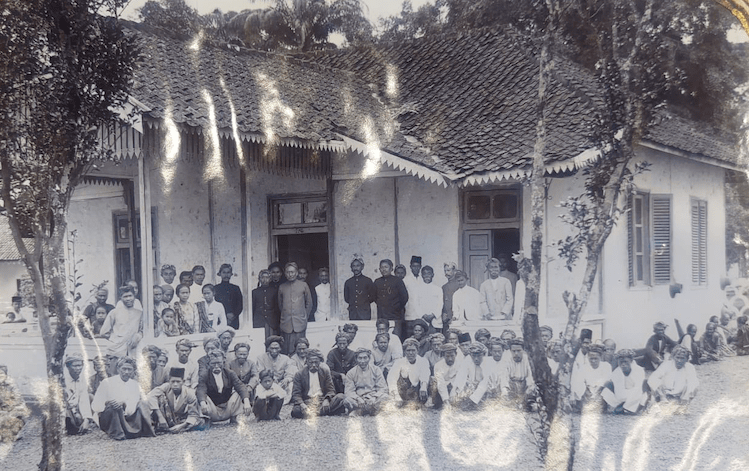

Pada masa itu, Kantor Urusan Agama memiliki dua seksi utama: Shumuka, yang bertugas mempelajari dan mengelola kegiatan keagamaan, dan Kantokuka, bertanggung jawab atas pengelolaan tempat ibadah dan interaksi dengan pemuka agama. Direktur pertama Shumubu adalah Kolonel Horie Choso, yang aktif melakukan kunjungan ke berbagai wilayah di Indonesia bertemu tokoh-tokoh agama dan memastikan dukungan mereka terhadap pemerintahan Jepang. Bersama dalam peran dan kerja awal Kolonel Horie banyak dibantu oleh para pegawai-pegawai Jepang, serta memerankan beberapa birokrat dari Kantor Urusan Pribumi di era Belanda.

Dinamika kepemimpinan pada Kantor Urusan Agama sangat menentukan arah dan makna kebijakan yang diperankan di level masyarakat. Jika pada masa Horie kebijakan KUA lebih bersifat riset, pemetaan dan kunjungan-kunjungan terhadap kantong umat Islam, serta lebih banyak memainkan peranan penuh para birokrat Jepang, maka sejak era singkat Hussein Djayadiningrat dan terutama di masa kepemimpinan Kiai Hasyim Asy’ari, kedudukan KUA (rentang 1943-1945) menanjak sebagai kantor politik kelas satu (Aiko;2015).

Fase kenaikan derajat kelembagaan KUA di era KH. Hasyim Asy’ari yang kemudian lebih dominan diperan-lanjutkan oleh KH. Wahid Hasyim ini tergambar sedikitnya dari tiga produk: Pertama, yakni rintisan dan kelahiran Organisasi Islam Masyoemi bersama tokoh ulama berpengaruh lainnya, Kedua Pemberntukan Shumuka Kantor Urusan Agama di tingkat Karesidenan, di mana kelak akan struktur ini pertama kali diamanatkan kepada Kiai-Ulama daerah, dan Ketiga diselenggarakannya program Latihan Alim Ulama yang umumnya diikuti oleh tokoh kelas khusus, antara lain: KH. Hasyim Asy’ari, KH. Wahab Hasbullah, KH. Bisri Syansuri, KH. Mas Mansyur, KH. Ki Bagus Hadikusumo, KH Abdul Kahar Muzakkir, KH. Agus Salim, KH. Abdul Halim, KH. Ahmad Sanusi, KH. Raden Adnan, Habib Ali Al Habsyi, Hamka, KH. Abdul Wahid Hasyim, KH. M. Ilyas dll.

Pengangkatan Kiai Hasyim sebagai Shumubucho atau Kepala (Direktur) Kantor Urusan Agama merupakan konsesi Jepang kepada kekuatan yang paling berpengaruh di Indonesia, dan hal itu diperankan oleh kekuatan muslim. Kebijakan itu muncul tidak sama sekali sebagai bentuk simpati terhadap muslim, melainkan konsesi kalkulatif Jepang yang tidak bisa ditawar (Faktor lainnya Jepang dalam perang yang makin terdesak, memperbaiki hubungan dengan umat Islam, karena fitnah atau kesalahan awal ketika menangkap KH. Hasyim Asy’ari dan Tokoh Kiai Lainnya, memperbaiki citra disebabkan rezim Romusha, dll).

Dalam peranan KH. Hasyim Asyari sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (Shumubacho), turut didampingi oleh jabatan wakil (Sanyo; Penasehat) yang diisi oleh KH. Wahid Hasyim, yang sebelumnya sejak era peralihan Belanda ke Jepang menduduki posisi pimpinan di MIAI, Wakil Ketua Masyumi dan anggota Chuo Sangiin (Dewan Pertimbangan Pusat)

Seiring perubahan yang terjadi dalam kepemimpinan puncak KUA tersebut, maka dilakukan inovasi struktural dan reorganisasi pada seksi-seksi yang ada, dengan menempatkan antara lain : Mizushima (Kepala Seksi Urusan Umum dan Kristen), KH. Adnan (Kepala Seksi Manajemen dan Islam), Furusawa (Kepala Seksi Kontrol dan Bimbingan Organisasi Keagamaan: Penelitian) dan KH. Imam Zarkasyi (Kepala Propaganda, Latihan dan Penerbitan Berkala).

Ada dialog penting antara KH. Wahid Hasyim dan Saifuddin Zuhri bersama para Kiai di Jawa, saat menggambarkan pra kondisi (akhir 1943), para Kiai sebelum memutuskan untuk menjadikan Kantor Urusan Agama sebagai sarana perjuangan kemerdekaan. Sebagaimana dicatatkan dalam buku “Berangkat Dari Pesantren”nya Saifuddin Zuhri (LKIS: 2013), sebagai berikut:

“Pertama kita harus mencamkan sabda Nabi Besar kita: Ista’inu ‘ala injaahil wa hawiji bil kitmaani fainna kulla dzii nimatin mahsud, Gus Wahid menjelaskan. Jangan lupa ini zaman perang, zaman tipu muslihat. Nippon yang mabuk kemenangan akan mempertahankannya dengan mati-matian.

Tiap gejala kekalahan yang dialami akan membuat sikap berang yang membabi buta. Siapa yang menghalang-halangi kemauannya akan disapu dengan tangan besi.

Apa salahnya kita yang masih dalam kedudukan lemah ini, seolah-olah bekerjasama, keluar seolah-olah untuk kepentingan Nippon, tetapi ke dalam untuk kepentingan nasional dan memperkokoh kedudukan umat Islam. Selain itu politik ‘kerjasama’ ini merupakan kesempatan paling baik dan tidak setiap kali bisa kita alami, untuk menghidupkan mesin penggerak potensi Islam. Dan untuk cita-cita Indonesia Merdeka, kemungkinan-kemungkinan mustahil kita capai di zaman penjajah Belanda lebih terbuka..! dan Ingat, menentang Nippon secara terang-terangan risikonya sangat besar. Bersikap pasif di luar gelanggang sebagai penonton, kecuali akan dicurigai, paling-paling Cuma bisa menyumpah dan menggerutu”.

Selain rekam dialog yang berisikan sikap dan strategi heroik di atas, sosok Kiai Wahid Hasyim bahkan turut memprediksi konten dan arah perdebatan tentang urgensi agama di era setelah kemerdekaan. Sebagaimana dicatat oleh Erwin Kusuma dalam bukunya “Jawa Haqqu Kyai; Sejarah Nahdlatul Ulama Pada Masa Pendudukan Jepang (1942-1945)”, merujuk pada Asia Raya 11 Mei 1945, KH. Wahid Hasyim menulis:

“Maka untuk menyempurnakan persatuan sangat perlu bagi pembentukan Negara Indonesia, yang sedang diusahakan itu, menurut pikir kita yang penting dimajukan bukan pertanyaan: Dimana tempat Agama di dalam Negara Indonesia itu nanti? Tetapi yang penting dimajukan ialah pertanyaan: Bagaimanakah caranya menempatkan Agama di Indonesia Merdeka itu? Saya ulangi lagi: Persatuan bangsa yang kokoh teguh sangat perlu di waktu ini. Bagaimanakah menempatkan Agama di Indonesia Merdeka dengan tidak mengendorkan persatuan bangsa yang sangat perlu di waktu ini?”

Kelak setelah melewati masa revolusi kemerdekaan, perjalanan penting agama yang dinaungi oleh KUA terus berlanjut dengan dinamika dan tantangan yang berbeda. Pada era 1950-an misalnya, KUA memiliki struktur lebih luas, dengan keberadaan KUA di tingkat Provinsi dan Kabupaten, serta mencakup urusan agama non-Islam, seperti Kantor Urusan Agama Masehi Maluku atau Kantor Urusan Agama Masehi Daerah Tapanuli, sesuai tercantum dalam Majalah Penuntun Kementerian Agama Edisi Januari 1954. Namun, seiring waktu, peran KUA mulai mengalami penyempitan hanya terbatas di lingkup Kecamatan, dengan fungsi yang sekadar pencatatan pernikahan seperti halnya saat 10 tahun ke belakang.

KUA Masa Depan Sebagai Pusat Layanan Keagamaan

Lantas, mengapa sejarah yang sedemikian penting ini dapat terlupakan? Salah satunya mungkin dikarenakan peranan KUA yang kadung dikenal dalam kapasitasnya sebagai pencatat pernikahan, sementara peran-peran lainnya seperti layanan konsultasi, penyelesaian konflik sosial berdimensi keagamaan itu kurang disorot dan didokumentasikan. Atau mungkin sebab lain, yang lebih bersifat makro yakni bahwa struktur KUA di level Kementerian Agama Pusat terlalu lama mendekam di bawah Subdit Kepenghuluan dan Subdit Keluarga Sakinah, dan baru merangkak keluar setelah turunnya PMA No. 42 Tahun 2016 yang mengamanatkan lahirnya Direktorat Bina KUA serta membawahi Subdit Kelembagaan secara khusus, wallahu alam bil shawab.

Selain itu, tentu juga dapat dimaklumi bahwa eksistensi KUA terlampau tertutupi dalam diskursus di ruang publik, yang seringkali berkisar pada isu-isu kontemporer tanpa memperhatikan latar belakang sejarah layanan yang lebih luas.

Mengingat kembali sejarah KUA dan memahami evolusi perannya dari masa kolonial hingga era modern ini penting untuk merumuskan kebijakan kelembagaan yang lebih tepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kontribusi penting terkait kelembagaan KUA, sejatinya telah lahir di era Gus Menteri Yaqut Cholil Qoumas, yakni melalui Program Prioritas Revitalisasi KUA Tahun 2021 silam. Program ini diwujudkan sebagai bentuk optimalisasi peran negara dalam memberikan pelayanan publik di bidang keagamaan yang inklusif dan antidiskriminatif bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Program Revitalisasi KUA yang disuarakan Gus Men lazimnya melanjutkan amanat dari Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016, dimana KUA memiliki 10 layanan lainnya di luar pencatatan nikah, seperti layanan konsultasi keagamaan, rumah ibadah, wakaf, hingga statistik keagamaan.

Revitalisasi KUA juga secara tegas dituangkan melalui KMA No. 758 Tahun 2021. Di dalam KMA tersebut tertuang beberapa strategi, antara lain: Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Penyempurnaan Standar Pelayanan, Transformasi Digital, Peningkatan Kualitas SDM, Penguatan Regulasi dan Integrasi Data.

Syahdan, tepat memasuki konteks 79 tahun usia kemerdekaan Republik Indonesia ini, alangkah berharganya untuk mengenang kembali jariyah pengabdian para generasi pendahulu (assabiqunal awwalun) KUA serta mengharap limpahan keberkahan atasnya, wa bil khusus dalam menaungi pelaksanaan tugas KUA. Sembari turut menatap masa depan keemasan KUA melalui ikhtiar revitalisasi kelembagaan sebagai pelayan utama bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Amin, Semoga.