“Iki tulisen rapopo…” kata Sabrang Mawa Damar Panuluh a.k.a Noe Letto kepada saya suatu siang di Yogyakarta (4/2/24).

Butuh sekiranya sehari semalam saya melakukan permenungan untuk memutar kembali memori percakapan yang tentunya sangat tidak sederhana dan mungkin mengandung risiko.

Walau begitu, yang paling bikin saya tidak habis pikir sepanjang ngobrol dengan Sabrang adalah informasi tentang namanya yang bertengger di list prioritas daftar orang paling diawasi intel sebelum Dian Sastro.

Sabrang, dengan segala modalitas budaya dan simboliknya, memang agak laen. Ketika arus politik 2024 membuat kebanyakan orang (di ruang media) menunjukkan sisi pragmatisnya, Sabrang justru menggambar peta imajiner tentang ontran-ontran copras-capres.

Katanya, Pilpres kali ini menegaskan mana orang jenis flora dan mana golongan fauna.

“Flora itu sepenuhnya bergantung pada ekosistem alam atau musim. Perilakunya hanya di-trigger oleh lingkungannya. Daunnya akan gugur jika musim gugur. Bunganya akan tumbuh jika musim semi.”

Juga, spesies flora tidak akan bikin manuver ekstrem atau protes kepada tanah longsor, walaupun itu membuat dirinya rubuh.

Perilaku fauna, kata Sabrang, beda lagi ceritanya. Yang namanya fauna itu akan mengikuti impuls biologisnya. Pengabdian fauna adalah bagaimana memenuhi kebutuhan hidup dan melanjutkan generasi.

Berbeda dengan flora, spesies fauna digerakkan oleh insting survival dan segenap mekanisme pertahanan diri yang aktif. Tidak peduli mau dapat tepuk tangan seberapa banyak, seekor nyamuk betina tetap saja akan berburu dan menghisap darah targetnya.

Pertanyaannya, manusia hidup di alam apa?

Alam gagasan adalah yang membedakan manusia dengan spesies jenis flora dan fauna. Plato menyebutnya sebagai idea. Ini prinsip dasarnya. Dengan sebuah gagasan, manusia bisa menciptakan budaya, bahasa, sistem pemerintahan, nilai-nilai (values), dan lain sebagainya.

Momentum Pilpres agaknya membuat orang lupa dengan jati dirinya. Berapa banyak orang yang perilakunya laksana flora?

Mereka mudah sekali terbawa angin politik yang ditiupkan oleh agen-agen kekuasaan. Juga, mereka tampak pasrah saja hanyut dalam derasnya arus informasi di ruang media.

Seiring dengan itu, populasi orang jenis fauna juga turut mewarnai dinamika pilpres kali ini, bahkan dalam penampakkan yang sangat telanjang bulat.

Orang jenis ini tidak lagi peduli dengan value. Perilaku atau gerak mereka terkadang berdasarkan training pelatihnya, kalau bukan karena insting survival pada umumnya.

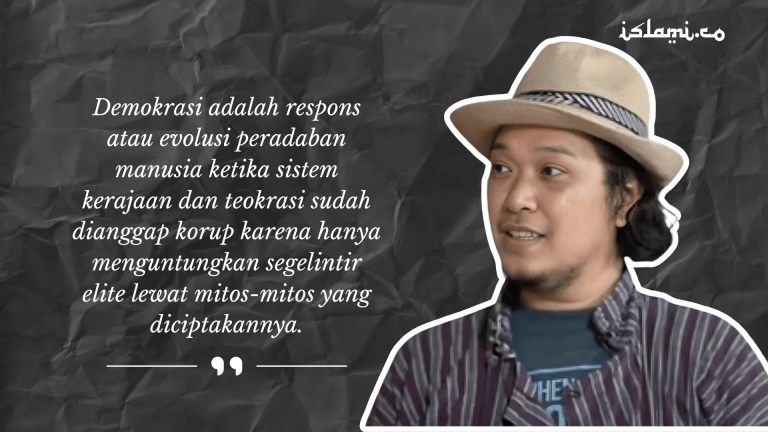

“Kita ambil contoh wacana demokrasi,” kata Sabrang, “demokrasi adalah respons atau evolusi peradaban manusia ketika sistem kerajaan dan teokrasi sudah dianggap korup karena hanya menguntungkan segelintir elite lewat mitos-mitos yang diciptakannya.”

Dalam demokrasi, lanjutnya, yang menjadi rule of the game adalah supremacy of law. “Kalau Anda mengikuti diskusi tentang konsep blockchain, kira-kira begitulah semestinya demokrasi berlangsung. Sekali lagi semestinya.”

Saya mangut-mangut. Sabrang melanjutkan penjelasannya.

“Logika blockchain membuat manipulasi dari satu pihak tertentu, membutuhkan sumber daya yang–sampai saat ini–seorang manusia pun tidak memiliki. Se-powerfull apapun dia, hampir tidak mungkin. Itulah yang disebut desentralisasi dalam blockchain.”

Saya masih mangut-mangut. Sabrang melanjutkan penjelasan.

“Jadi ada sebuah rule of the game yang para pemainnya tidak bisa mengganti rule of the game tersebut. Dengan begitu tidak akan ada agen yang bisa mencurangi orang lain lewat manipulasi peraturan.”

Saya mulai paham. Sabrang masih melanjutkan penjelasannya.

“Demikian halnya demokrasi dengan supremasi hukum sebagai rule of the game-nya. Harapannya, hukum bisa menjadi payung bersama sehingga kompetisi antar warga negara bisa menjadi adil. Kata kuncinya adalah fairness.”

Sampai di sini saya sedikit menerka-nerka. Agaknya kasus MK menjadi contoh yang menarik.

Relasi antara Jokowi (penguasa), Anwar Usman (penegak hukum sekaligus ipar penguasa), dan Gibran (calon sekaligus anak penguasa) menunjukkan ke-abu-abu-an sistem pemerintahan Indonesia, antara demokrasi atau kerajaan. Tapi kali ini bukan tentang apa sesungguhnya sistem pemerintahan Indonesia.

Yang jauh lebih krusial di sini barangkali adalah bagaimana respons orang terhadap kasus MK. Pada tahap ini muncul komentar setamsil “kalau ada yang tidak suka dengan cara majunya Gibran, ya tinggal jangan pilih Paslon Prabowo-Gibran.” Secara retorika ini memang tampak demokratis.

Tapi bagi manusia yang benar-benar manusia dalam arti yang masih memegang teguh value dan idea demokrasi, lolosnya Gibran menjadi Cawapres Prabowo Subianto sudah tentu merupakan sebuah keganjilan. Beberapa menyebut sebagai kemunduran demokrasi. Sayang sekali suara manusia jenis ini tampak sedikit sekali.

Mengapa?

Karena ketika ada yang tampil ke publik atas nama value, mereka akan dianggap partisan, kalau tidak mendapat pressure dalam bentuk lain, baik yang bersifat fisik maupun psikologis.

Kasus Guru Besar vs politisi rasanya cukup menjelaskan bahwa nalar jenis fauna jauh lebih populer ketimbang populasi manusia yang memiliki kemampuan berpikir kritis.

Hidup seorang guru besar telah diabdikan untuk proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Mereka tiap hari merawat agar manusia tetap menjadi manusia yang berpikir, yang memegang prinsip, yang setia sama akal budi dan value.

Lalu bayangkan jika seorang Guru Besar saja bisa dideligitimasi sedemikian rupa oleh orang yang jelas-jelas partisan, bagaimana dengan suara warga sipil biasa?

Di tengah persemaian wacana ‘demokrasi’ oleh orang jenis fauna itulah populasi manusia jenis flora semakin tumbuh subur. Orang akhirnya memilih pasif, mengikuti angin diskursif paling dominan di ruang media.

Pada gilirannya mereka (di)takluk(an) oleh politik harmoni atas nama rekonsiliasi. Panggung demokrasi menjadi panggung sandiwara para penguasanya. Warga biasa hanya bisa menonton sambil bertepuk tangan. Itupun kalau mereka punya akses internet, karena TV analog sudah dilarang peredarannya.

Islam, sebagai value, sebetulnya punya peluang untuk melakukan revolusi nilai-nilai kemanusiaan. Di banyak tempat, Al-Quran berulang kali memanggil dan bahkan menandai (mention) orang-orang yang berpikir dan berakal-budi.

Hanya saja, melihat para agennya yang kini justru larut dalam … Sebentar. Saya kayaknya kehabisan rokok. Sabrang pun demikian. Kami lalu memutuskan bubar. Sabrang menunggang Honda Kirana, Saya membonceng Honda Beat teman saya, Bagas.