Beberapa tahun terakhir, standar halal yang dikeluarkan Indonesia, Malaysia, dan negara teluk telah menjadi acuan bagi penetapan sertifikasi halal di tingkat global. Standarisasi tersebut bersifat ketat dengan menitikberatkan proses panjang dari hulu ke hilir. Jika dalam perjalanan sertifikasi suatu produk terdapat satu langkah yang tidak memenuhi standar, maka produk tersebut tidak dapat dinyatakan halal oleh badan sertifikasi halal.

Selain itu, diperlukan manajemen rantai pasok halal sebagai upaya memastikan kehalalan produk sampai ke tangan konsumen (from farm to fork), di antaranya dengan turut serta mensertifikasi jasa logistik. Keseluruhan rangkaian ketat tersebut semakin menguatkan posisi standar halal dari negara mayoritas muslim di mata dunia. Semakin ketat suatu standar semakin dipercaya oleh konsumen. Namun, ketika standar ketat ini diterapkan di negara minoritas Muslim seperti Jepang, muncul dilema baru yang patut diperhatikan.

Standar Global vs. Konteks Lokal

Keketatan standar Halal dari negara mayoritas Muslim sering kali menciptakan ketidakpercayaan terhadap sertifikasi lokal di negara minoritas Muslim. Di Jepang, misalnya, Muslim hanya 0,2% dari populasi (data 2020), mayoritas migran dari Indonesia, Malaysia, dan Timur Tengah. Mereka membawa standar Halal ketat dari negara asal, yang ternyata sulit diterima oleh Muslim lokal Jepang. Akibatnya, muncul ketegangan antara standar global dan kebutuhan lokal.

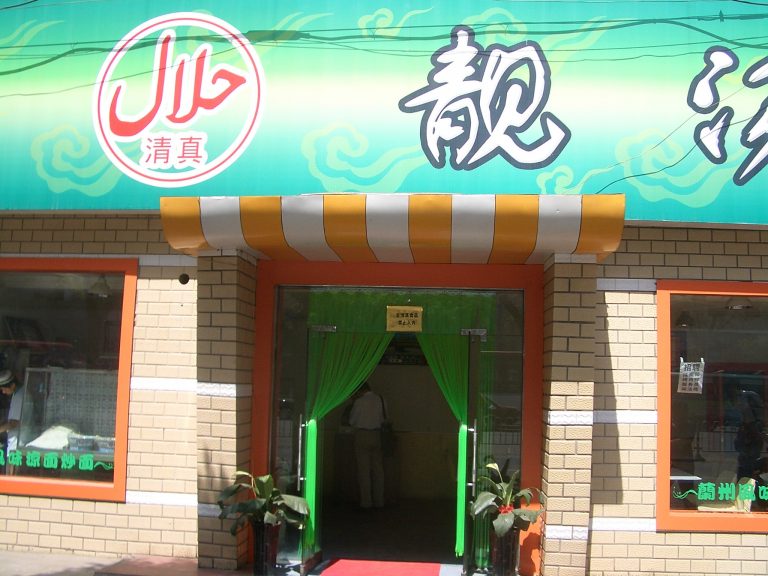

Pada tahun 2019, masjid Fukuoka mengeluarkan sertifikat halal gratis untuk sebuah restoran yang menyajikan yakiniku, motsunabe, japanese black beef, dan hamburg steak. Masjid Fukuoka sendiri mengeluarkan sertifikat berdasarkan fatwa dari ulama setempat.

Imam masjid menjamin kehalalan produk dengan melakukan supervisi terhadap proses, prosedur, serta bahan baku produk. Namun, sertifikat halal yang diterbitkan oleh masjid Fukuoka dipertanyakan validitasnya oleh para konsultan halal yang menggunakan standar halal negara muslim mayoritas (Rasam et al., 2024).

Satomi Ohgata, peneliti dari Kyushu International University menerangkan bahwa beberapa badan sertifikasi halal di Jepang sudah bekerja sama dengan lembaga halal luar negeri seperti JAKIM Malaysia, dan BPJPH Indonesia untuk sertifikasi produk dengan tujuan ekspor. Di sisi lain, badan sertifikasi halal tersebut juga mengeluarkan sertifikat untuk produk tujuan domestik dengan kriteria standar yang lebih fleksibel dengan mempertimbangan situasi dan konteks keislaman di Jepang (Ohgata, 2023).

Dengan kata lain, standar yang diterapkan tidak seketat standar halal muslim mayoritas selama dapat mengendalikan kontaminasi dengan bahan non-halal. Bahkan, mereka tetap bisa memberikan sertifikat halal betapapun terdapat alkohol dan produk non-halal lainnya di satu restoran yang sama asalkan dapat mengendalikan kontaminasi dalam proses memasak.

Akan tetapi, terjadi kesalahpahaman terutama dari para peneliti yang bersikukuh menyamakan sertifikasi halal produk domestik sebagaimana ketatnya produk ekspor. Dengan demikian, mereka menyatakan produk domestik dengan standar yang fleksibel tidak 100% halal. Lebih dari itu, para peneliti juga menganggap bumbu fermentasi tradisional Jepang tidak halal padahal ulama Jepang tidak mempermasalahkannya.

Inilah yang disebut oleh Satomi sebagai “Unreliable Certification” hanya karena ketidaksepahaman standar halal lokal dengan standar global (Ohgata, 2023).

Beban Ekonomi dan Sosial

Demi menerapkan standarisasi halal global, pelaku usaha di Jepang perlu merogoh kocek sekitar 500 ribu Yen untuk konsultan, serta 300 – 500 ribu Yen untuk badan sertifikasi halal. Di Jepang sendiri pemerintah jarang memberikan subsidi untuk persoalan yang berkaitan dengan agama atas dasar prinsip pemisahan negara-agama. Karenanya, pelaku usaha harus menanggung pembengkakan biaya produksi yang berdampak pada kenaikan harga produk halal tersebut.

Halal yang mulanya didedikasikan untuk kenyamanan hidup, sehat, dan bahagia, mungkin dapat dirasakan betul oleh negara mayoritas muslim. Akan tetapi bagi negara minoritas muslim, standar halal yang rigid malah membuat mereka semakin terjepit.

Satomi mengkhawatirkan fenomena fragmentasi sosial yang terjadi di eropa akibat kurangnya peluang untuk duduk makan bersama. Disisi lain, kurangnya interaksi bisa mendorong kesalahpahaman masyarakat. Fenomena tersebut bukan tidak mungkin terjadi di Jepang di kemudian hari.

Pluriversalitas: Jalan Tengah Halal Global

Ayang Utriza, dalam “Rethinking halal” mengusulkan konsep pluriversalitas halal: mengakui keragaman penerapan halal sesuai madzhab dan konteks lokal. Halal adalah bagian dalam fikih yang juga memiliki keragaman dalam penerapannya. Menyeragamkan halal menjadi standar yang baku untuk semua negara dapat mengancam kekayaan pemahaman dan praktik halal itu sendiri (Yakin & Christians, 2021).

Sebagaimana shalat, wudhu, zakat, dan bab fiqih lainnya, praktik konsumsi halal sangat erat kaitannya dengan mazhab serta perbedaan pandangan para sarjana muslim. Bagi Ayang, pluriversalitas membela hak untuk berbeda dan hidup dengan berbagai pandangan.

Sertifikasi halal seharusnya menjadi jembatan kenyamanan dan kebersamaan, bukan tembok pemisah. Di negara minoritas Muslim seperti Jepang, pendekatan lokal yang kontekstual jauh lebih relevan ketimbang memaksakan standar global. Dengan menghormati keragaman praktik halal, kita bisa menjaga esensi halal sekaligus mencegah dampak sosial yang merugikan.

(AN)