Menurut keyakinanku yang terdalam, Islam adalah amal, yakeen, muhabbat (kerja, iman, dan cinta)—dan tanpa ini, sebutan “muslim” adalah bunyi terompet dan denting simbal. Al-Qur’an menyebutkan dengan sangat jelas bahwa iman kepada Tuhan Yang Maha Esa tanpa ada yang kedua, dan kerja keras, cukup untuk menjamin keselamatan seseorang. (Abdul Ghaffar Khan).

Senin 7 Desember dini hari lalu, publik dikejutkan dengan penembakan enam anggota laskar FPI oleh aparat kepolisian di Tol Jakarta-Cikampek KM 50. Peristiwanya berlalu begitu cepat meski masih berselimut misteri kasusnya. Terlepas dari pro-kontra publik terhadap pergerakan serta ideologi FPI, kekerasan atas nama apapun yang berujung pada penghilangan nyawa adalah tindakan keji dan tidak dapat dibenarkan. Nyawa anggota laskar FPI sama berharganya dengan nyawa manusia lainnya, tidak memandang seperti apa isi kepalanya.

Jika ditarik mundur sedikit, pada 19 September, di timur Indonesia sana, di Distrik Hitadipa, Intan Jaya, Papua—penembakan juga pernah dialami oleh Pendeta Yeremia Zanambani oleh aparat. Kasusnya pun baru selesai diusut, meski masih menyimpan tanya. Di samping itu, kekerasan serta brutalitas aparat juga ditemukan di aksi penolakan Omnibus Law yang berlangsung pada 6-15 Oktober 2020 di beberapa kota di Indonesia. Amnesty Internasional Indonesia melaporkan setidaknya 402 orang menjadi korban kekerasan di 15 provinsi, termasuk mahasiswa, pelajar, buruh, hingga jurnalis.

Dari secuil gambaran peristiwa berdarah dan penuh kekerasan ini, memberi isyarat bahwa kekerasan tak mengenal kata tamat. Jika ditarik terus ke belakang, masih dapat ditemukan banyak kasus kekerasan yang menguap begitu saja tanpa proses peradilan dan penegakan hukum yang adil dan transparan. Dari deretan kasus-kasus ini, selanjutnya memberi penegasan betapa mudahnya kekerasan dilakukan dan betapa murahnya nyawa manusia di negeri yang pada 28 September 1950 silam turut menandatangani Piagam PBB serta tak sedikit meratifikasi Konvensi HAM PBB ini.

Salah satu Konvensi PBB yang ditandatangani adalah konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (UNCAT) dan larangan penyiksaan sudah diatur dalam konstitusi. Selain itu, ada juga larangan mutlak atas penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat menurut hukum kebiasaan internasional.

Pertanyaan selanjutnya, dapatkah bangsa Indonesia lepas dari lingkaran setan kekerasan ini? Pertanyaan semacam ini tak ubahnya tumbuh halaman kebun belakang yang entah kapan merambat masuk ke dalam sanubari manusia Indonesia.

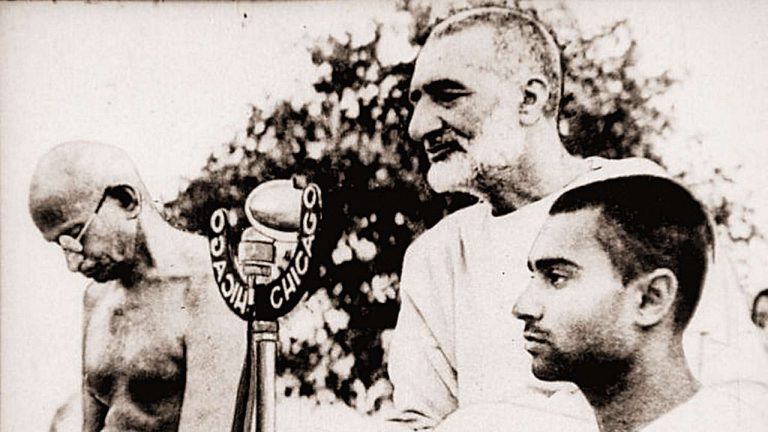

Dari peristiwa baru-baru ini, mari kita berkaca pada pengalaman seorang pejuang antikekerasan dari India, namun kali ini bukan Mahatma Gandhi—melainkan Abdul Ghaffar Khan, karibnya yang seorang muslim yang tidak hanya mengerti ajaran-ajaran Gandhi, namun juga menghidupinya hingga hal yang sekecil-kecilnya.

Jihad Antikekerasan Sang ‘Gandhi Muslim’

Menurut catatan Eknath Easwaran dalam karyanya Nonviolent Soldiers of Islam (2013), sejak bergabung dengan Gandhi pada tahun 1919, sejak saat itu dia bertekad menetapkan hatinya bersama Gandhi dan mempratikkan ajaran-ajarannya. Seorang yang terpengaruh oleh ajaran antikekerasan atau ahimsa Sang Mahatma, dia yang berlatar belakang sebagai seorang penganut ajaran Sang Nabi Muhammad SAW, mengawinkan ahimsa dengan ajaran keislamannya.

Pria yang bernama lengkap Abdul Ghaffar Khan ini lahir di Pathan yang sekali waktu pernah menyulitkan Inggris sekaligus mengejutkan India dengan pembentukan pasukan seratus ribu antikekerasan yang berasal dari salah satu bangsa yang paling kental dengan kekerasan di dunia, kaum Pathan/Pushtun.

Penduduk desa di provinsi Perbatasan Barat Laut menganggapnya dia sebagai orang suci dan memanggilnya Badshah Khan yang artinya “raja para khan”. Di seluruh India, dia dikenal sebagai ‘Gandhi dari Perbatasan’, dari semua murid Gandhi, dialah yang bisa menjadi cermin terbaik keutuhan ajaran Gandhi.

Meski karibnya berasal dari tradisi Hindu, Islam dalam diri Ghaffar tak luntur, justru diperkaya pada akhirnya yang kemudian membuatnya yakin bahwa antikekerasan adalah Senjata Sang Nabi. Sebagai seorang muslim sekaligus orang Pathan, mengikuti jalan hidup tanpa kekerasan bukanlah hal mengejutkan. Jalan itu bukanlah jalan hidup yang baru, jalan itu sudah dilalui empat belas abad silam oleh Sang Nabi sepanjang waktu selama berada di Mekkah, dan sejak saat itu, jalan tersebut diikuti oleh mereka yang ingin menanggalkan belenggu penindasan.

Selanjutnya, Eknath Easwaran melukiskan bahwa Islam dalam diri Ghaffar seperti sebuah ledakan makna. Islam yang berarti berserah diri kepada Allah, dan mengenal kekuatan-Nya. Ghaffar merasakan dalam dirinya luapan hasrat untuk melayani Tuhan yang Maha Besar itu. Tuhan Yang Maha Besar itu tidak membutuhkan pelayanan, katanya.

Oleh karena itu, Ghaffar memutuskan untuk melayani makhluk-makluk-Nya—para penduduk desa yang hina dina yang tidak terdidik dan terperosok ke dalam kekerasan untuk dapat menolong diri mereka sendiri. Keprihatinan utamanya bukanlah represi Inggris kala itu, namun lebih kepada budaya kekerasan dan balas dendam kaum Pathan yang lama mengakar pada struktur masyarakatnya. Ghaffar mendapati bahwa sikap antikekerasan yang ditunjukkan Gandhi memiliki kuasa untuk melebur ulang watak kaum Pathan menjadi positif yang potensial tanpa mengurangi kekuatan mereka.

Bagi Ghaffar, antikekerasan telah mewakili suatu panasea (obat segala penyakit) untuk semua jenis kejahatan yang mengelilingi manusia. Ghaffar menawarkan satu jalan keluar dari lingkaran setan kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini. Pejuang kebebasan sejati ini memperjuangkan hak-hak rakyatnya hampir delapan puluh tahun tanpa sekali pun mengangkat senjata. Dia adalah representasi dari muslim reformis yang memperjuangkan transfomasi sosial masyarakatnya.

Darinya, rakyat Indonesia bisa memetik pelajaran tentang sebuah perjuangan dan pelayanan kepada kemanusiaan yang berporos pada cinta kepada Tuhan (habl min Allah). Tentang sebuah antikekerasan “transformatif” serta penghargaan harkat dan martabat manusia yang terpatri di sila kedua Pancasila yang dihapal oleh hampir setiap orang di negeri ini.

Agar manusia tidak lagi mengira dapat menegakkan kebenaran dengan jalan menghina kebenaran itu sendiri. Atau manusia manusia tidak lagi mengira dapat membela Tuhan dengan menghina Tuhan pada waktu yang bersamaan. Kami sungguh sudah lelah dengan kekerasan!