Setelah Kiai Hairus Salim menulis tentang warta agama yang didengungkan pendakwah Salafi adalah otoritatif, saya mencoba meneruskan riset tipis-tipisnya.

Untuk diketahui, salafi di sini merujuk kepada gerakan yang bermaksud meniru segala hal yang menjadi ekspresi kebudayaan di masa Nabi Muhammad SAW dan beberapa generasi setelahnya.

Kelompok Salafi, dengan demikian, tak segan menolak segala hal yang dianggap sebagai bid’ah, dan karena itu mereka seringkali dianggap sebagai puritan. Beberapa mengklaim secara terbuka, beberapa lainnya menolak disebut Salafi. Yang terakhir ini biasanya menjadi ciri khas para selebriti yang mengaku telah hijrah.

Salah satu artis yang kerap diasosiasikan dengan kelompok dakwah Salafi, umpamanya, adalah Teuku Wisnu. Tidak saja lantaran gaya berpakaian yang sementara ini identik dengan Salafi, tetapi di salah satu acara TV, Wisnu juga pernah kedapatan menyoal kearifan lokal soal hukum mendoakan orang yang telah meninggal.

Meski begitu, eks bintang sinetron Cinta Fitri ini enggan dikelompokkan sebagai jemaah Salafi.

“Saya memang belajar dari mazhab Hambali dan Syafi’i. Dulu pas waktu baru belajar memang merasa yang saya pelajari itu paling benar. Tapi setelah itu, saya banyak belajar, bertemu banyak guru, dan mulai memahami perbedaan,” kata dia, dikutip Tirto.id.

Selain Teuku Wisnu, pesohor TV lain yang turut meramaikan arus pasang kelas menengah Indonesia yang semakin religius adalah Arie Untung. Dia merasa risih jika dikelompokkan ke golongan Islam tertentu. Bagi Arie, dia masih mau berguru ke banyak ustaz.

“Enggak mau ke mana-mana dulu. Saya rasa enggak perlu dikotak-kotakkinlah,” katanya.

Di belahan bumi lain, tepatnya di media sosial, ajakan untuk kembali kepada al-Qur’an dan Sunnah semakin nyaring terdengar. Bersamaan dengan itu, pendakwah-pendakwah dengan gayanya yang ‘hitam-putih’ cum yuridis sentris mulai tampil sebagai artis baru, mengisi kekosongan ulama-ulama pesantren di ruang maya.

Saya mencoba mengidentifikasi para pendakwah yang cukup digandrungi di ruang maya, bil khusus Youtube. Hasilnya, ada beberapa nama yang beririsan (baik langsung maupun tidak) dengan gerakan Salafi. Dan, seperti dibiliang Kiai Hairus Salim bahwa beberapa dari para pendakwah itu (katakanlah memang) otoritatif dalam menjelaskan agama. Selain faktor penguasaan Bahasa Arab yang mumpuni, sejumlah pendakwah Salafi ternyata juga memiliki garis intelektual yang bukan main-main, dan disponsori artikluasi yang baik.

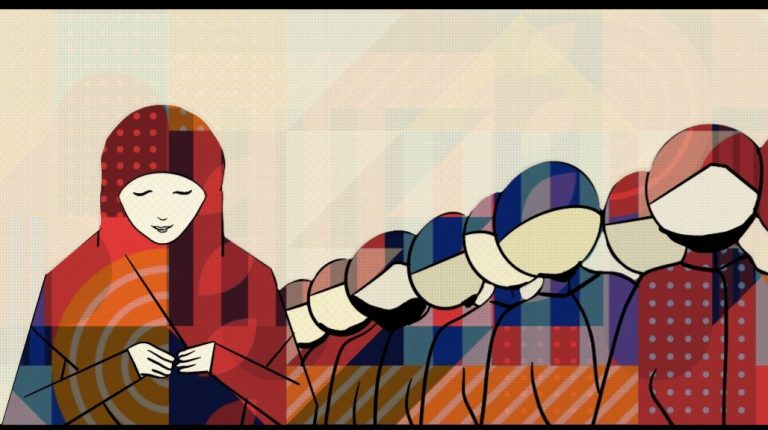

Sebetulnya, saya berniat menelusuri pendakwah salafi perempuan. Alasannya, gagasan mereka memang layak didengar di tengah era keterbukaan dan mimbar keagamaan yang semakin egaliter seperti kiwari.

Hanya saja, akses saya memang penuh keterbatasan, untuk tidak menyebut tidak ada pendakwah Salafi yang perempuan. Alhasil, nama-nama pendakwah Salafi yang masuk dalam radar pencarian saya hanyalah Firanda, Syafiq Riza Basalamah, Khalid Basalamah, Abdul Hakim Abdat, Abduh Tuasikal, Farhan Abu Furaihan, Riyadh Bajrey, Yazid Jawwaz, dan sebetulnya masih banyak lagi.

Dan, ya, sebagaimana asas praduga tak bersalah saya, video-video asatidz tersebut mendapat atensi yang tidak sedikit dari warganet. Kontras dengan itu, video seorang cendekiawan muslim, Noorhaidi Hassan, tentang fenomena hijrah kaum muda urban justru mendapat banjir unlike.

Mendapati video para pendakwah salafi yang kelewat meruah di ruang media itu, tentu saja saya tidak bisa mengkhatamkan semuanya sekaligus, sekali duduk, atau bahkan menjelang tidur. Untuk itu, saya membatasi arena penjelajahan dengan mengajukan pertanyaan: bagaimana perempuan dibicarakan dan diposisikan oleh para pendakwah salafi yang umumnya didominasi laki-laki?

Sekali lagi, pertanyaan itu diambil karena saya kesulitan menemukan pendakwah salafi yang perempuan, yang tampil kepada publik, dan yang mensyiarkan agama. Meski begitu, asbennya perempuan salafi di ruang media ini akan menjadi masuk akal jika kita menyimak dengan saksama pemaparan pendakwah-pendakwah berikut ini.

Secara umum, narasi yang saya temukan adalah sama: domestikasi wanita; perempuan tidak berdaya; perempuan makhluk lemah; perempuan sumber fitnah.

Khalid Basalamah, umpamanya, secara khusus membuat kajian bertajuk “70 kekeliruan wanita” dalam channel Youtube-nya. Di lain kesempatan, dia mengibaratkan perempuan berhijab serupa dengan permen yang dibungkus. Sebabnya, kalau tidak dibungkus, maka ia akan dikerubungi semut.

Senada, Hanan Attaki juga pernah mengibaratkan perempuan dengan barang yang cukup eksklusif lantaran saking berharganya para Muslimah ini. Untuk yang satu ini, begini kira-kira verbatim dalam salah satu kajian agamanya:

“Yang berharga itu gak boleh dipajang. Yang berharga itu ditaruh di box, boxnya ditaruh di dalam sebuah peti atau di dalam sebuah loker, di dalam lemari, lemarinya dikunci, kamar dikunci, pintu dikunci, gerbang digembok. Namanya safety box. Saking berharganya.”

Lalu,

“Sekarang kalo kaya gitu, kira-kira siapa yang lebih menghargai perempuan? Yang menjaganya dengan menutupnya, dengan menjaga batasan jangan terlalu banyak bergaul ke semua laki-laki, kecuali yang ada urusan-urusan yang penting saja, atau yang buka-bukaan, display di banyak produk, di banyak event, di banyak festival? Mana yang lebih menghargai perempuan?”

Sekilas, narasi ini memang tampak indah. Tapi, benarkah begitu? Kalau saya sih ogah diserupakan sebagai semut. Lebih dari itu, perempuan juga bukanlah permen, atau barang berharga sekalipun.

Perempuan itu ya perempuan. Mereka adalah makhluk Tuhan yang sama merdekanya, sama mulianya, dan sama derajatnya dengan laki-laki. Tidak ada yang membedakan perempuan dan laki-laki kecuali ketakwaan kepada Tuhan semata. Itu kalau kata al-Qur’an, sih.

Memang, pada mulanya al-Qur’an memanfaatkan semacam “erotisme” lewat penggambaran bidadari surga (an-Naba [78]: 33). Tapi, ini mestinya dibaca dalam kapasitasnya sebagai kalam Allah yang mengkomunikasikan dirinya dalam bahasa manusia. Al-Qur’an, dengan demikian, mengadopsi berbagai lambang dari wilayah sastra Arab, lalu mengejawantahkan keindahannya dalam cita rasa puitik para pemakai bahasa itu. Dan, hanya sebatas itu.

Selebihnya, perhatikan ayat tentang bagaimana al-Qur’an memposisikan perempuan sebagai subjek yang berdikari atas dirinya sendiri. Kali ini, di periode Madinah, al-Qur’an secara serius dan realistis mendudukan perempuan dalam kapasitas yang sebenarnya, alih-alih sebagai objek, atau sebagai fantasi.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. at-Taubah [9]: 71).

Pengarang kitab Ruhul Bayan, Syekh Ismail Haqqi al-Burusawi, secara keren menafsir ayat di atas dengan “sebagiannya menolong yang lain dalam perkara agama dan dunia mereka, dan sebagiannya mencapai derajat yang tinggi oleh pendidikan dan penyucian jiwa.” Titik. Tidak disebutkan gender tertentu, alias tidak ada keterangan lebih unggul mana antara laki-laki dan perempuan. Prinsipnya, baik laki-laki maupun perempuan adalah sama-sama berpeluang menjadi hero, dan masing-masing dari keduanya mewarisi tugas amar ma’ruf nahi munkar.

Maka, di sini kita bisa mengajukan pertanyaan: bila perempuan hanya memiliki fungsi domestik, lantas bagaimana mungkin ia akan melaksanakan tugas mulia tersebut?

***

Kembali ke pendakwah salafi. Kali ini adalah Syafiq Riza Basalamah. Sebagai seorang yang, konon, telah menyelesaikan pendidikan doktoral, dia tentu saja tidak bisa dipandang sebelah mata. Ringkasnya, Syafiq Riza Basalamah adalah seorang yang berpendidikan.

Meski begitu, stereotipe tentang perempuan sebagai makhluk sosial kelas dua nyatanya tidak mengenal jenjang atau karir pendidikan. Celakannya, pandangan yang demikian cekak itu menyeruak dalam petuah yang seolah-olah memuliakan perempuan.

Saya kutipkan salah satu ceramah Syafiq Basalamah saat menafsir ayat 19 Surat an-Nisa, begini:

“Di penutup ayat, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman tentang bagaimana seharusnya membangun rumahtangga, menyikapin para wanita, makhluk yang lemah ini. Maka kata Allah Azza wa Jalla, wa ‘asyiru hunna bil ma’ruf (dan gaulilah mereka secara baik)…. Saatnya kita menghargai wanita, saatnya sebuah bangsa yang mulia tidak mengeksploitasi wanita. Biarkan wanita-wanita itu di rumah, suruh yang laki bekerja.”

Perhatikan bagaimana pendakwah yang satu ini membicarakan dan memosisikan perempuan. Di sini, Syafiq Basalamah menggunakan diksi “seharusnya” (should). Artinya, ada sesuatu yang sedang diidealkan. Dan, dalam proses idealisasi itu Syafiq melibatkan pihak di luar dirinya, Allah.

Untuk diketahui, dalam penggunaan bahasa sehari-hari sendiri, keberadaan Tuhan seringkali digambarkan dengan penanda yang bias maskulin: “Huwa” dalam Bahasa Arab, atau God Himself dalam Bahasa Inggris. Dalam hal ini, bahasa Indonesia barangkali lebih netral, karena kata “Dia” (sebagai kata ganti pihak ketiga) tidak merujuk pada gender tertentu.

Jadi, betapapun, kita bisa berasumsi bahwa perspektif yang menggerakan Syafiq Basalamah itu boleh jadi merupakan produk dari rezim dominan yang masih bias laki-laki. Demikian halnya dengan Khalid Basalamah, maupun Hanan Attaki, atau pendakwah salafi lainnya. Ini satu.

Kedua, Syafiq Basalamah mensifati perempuan sebagai “makhluk yang lemah”. Karena lemah, maka “biarkan wanita-wanita itu di rumah, suruh yang laki bekerja”.

Masalahnya, makna terkadang bisa diproduksi dari saling pengaruh antara yang hadir dengan yang absen dalam sebuah teks representasi (Stuart Hall, 1997). Jika perempuan yang hadir dalam ceramah Syafiq Basalamah diposisikan sebagai pihak yang lemah, berarti kita bisa mengidentifikasi keberadaan perempuan yang absen dalam teks oral itu sebagai yang tidak lemah dan yang tidak di rumah saja.

Salah satu gerakan perempuan bersatu tak bisa dikalahkan yang bisa kita simak adalah peristiwa The March on Versailles. Medio Oktober 1789, sedikitnya tujuh ribu perempuan di Perancis melakukan perjalanan panjang untuk mengepung Istana Versailles. Sejarawan Inggris, Thomas Carlyle, menyebut insureksi perempuan ini lahir karena para ibu tak punya lagi roti untuk makan anak-anak mereka, sementara para keluarga kerajaan bisa dengan enak melakukan pesta sepuasnya.

Malahan, aksi yang sedianya hanya diikuti puluhan perempuan ini berkembang menjadi ratusan, ribuan, hingga ratusan ribu dalam upaya menyerbu istana Versailles dan melahirkan revolusi Perancis. Karenanya, peristiwa ini juga dikenal sebagai Aksi Masa Perempuan, yang terjadi di awal masa penting demokrasi Perancis.

Begitulah, perempuan-perempuan yang hebat itu tahu bahwa mereka bukan sekadar ornamen rumah tangga. Lebih dari itu, perempuan mengerti betul bagaimana cara untuk melawan ketidakadilan. Maka, jika perempuan juga memiliki tugas amar ma’ruf nahi munkar, tentu saja yang lebih layak untuk mengkoyak, menghadang, dan melibas segala bentuk pelecehan kaum mereka adalah para perempuan itu sendiri.

Ini bisa kita simak lewat fenomena yang menyingsing dari India. Para perempuan yang tergabung dalam Gulabi Gang atau Pink Gang memutuskan untuk melakukan perlawanan, kendati berbekal tongkat kayu. Mereka muak, sebal, dan jengkel dengan maraknya kasus perkosaan, kekerasan, dan pelecehan seksual terhadap perempuan di negara setempat.

Sampat Devi Pal, dalam video dokumenter mereka, menyebut bahwa mereka akan mencari, melawan, dan memukuli pemerkosa hingga babak belur agar mereka jera. Apa yang dilakukan Devi ini tentu saja adalah terobosan penting. Perempuan memiliki kekuatan dan otoritas untuk merebut apa yang telah dikuasa laki-laki, serta mendobrak relasi kuasa yang tidak seimbang.

Di Indonesia, kita bisa melihat dengan benderang perjuangan perempuan dalam menuntut keadilan, baik untuk dirinya maupun keberlangsungan umat manusia. Aksi para petani perempuan Kendeng yang menyemen kaki mereka, misalnya, merupakan satu tamsil betapa pada derajat tertentu, perempuan bisa lebih berani ketimbang laki-laki. Atau, pada kasus keterlibatan ibu-ibu dalam aksi protes menolak tambang emas di Banyuwangi. Juga, viralnya video ibu-ibu petani di Yogyakarta yang menolak pembangunan bandara di Kulonprogo.

Contoh lain, kita juga bisa melihat bagaimana Aisyiyah menjadi wadah yang cukup progresif bagi gerakan perempuan di bawah naungan Ormas Muhammadiyah. Di Nahdlatul Ulama (NU) ada Fatayat dan Muslimat.

Nah, tepat di aras kesadaran inilah, tesis Kiai Hairus Salim yang bilang bahwa pendakwah salafi itu miskin perspektif sosial menjadi relevan. Dan, alih-alih memuliakan, pandangan pendakwah salafi yang ada sementara ini sama saja sedang mendudukkan perempuan sebagai subjek yang terbungkam (muted subjects), sekaligus melanggengkan kultur patriarki.

*Analisis ini hasil kerja sama Islami.co dan RumahKitaB*