Hampir satu dekade ini dunia diwarnai oleh aksi-aksi teror kaum jihadis Muslim. Aksi-aksi ini terentang dari Asia, Eropa hingga Amerika. Aksi bunuh diri untuk menyatakan ketidakpuasan dan protes, yang hampir seabad lalu dipakai kaum anarkis di Eropa, kini telah menjadi metode umum –tentu dengan berbagai cara—kaum jihadis.

Ada banyak kajian yang telah dilakukan untuk mempelajari dan memahami gejala ini. Salah satu temuan yang selalu berulang adalah keterlibatan kalangan terdidik, terutama dari kalangan jurusan teknik dan eksakta lainnya. Umar Farouk Abdulmutallab, asal Nigeria yang gagal meledakkan pesawat jurusan Amsterdam – Detroit pada 2009 adalah sarjana teknik mesin dari University College London. Muhamed Game, seorang Libya, yang meledakkan diri dengan dua kilogram nitrat di pintu masuk Caserma Santa Barbara, sebuah barak militer di Milan, pada 2009, adalah pemegang gelar sarjana elektronik. Seorang Jerman-Maroko, Bekkay Harrach, yang terkenal—juga di tahun 2009—atas rekaman video ancaman jihadnya kepada pemerintah Jerman, merupakan mahasiswa studi teknologi laser dan matematika. Azahari Husin, perancang bom Bali, adalah ahli teknik dengan gelar PhD dari Universitas Reading dan merupakan dosen di Universitas Teknik Malaysia. Lalu Mohammad Atta (berkebangsaan Mesir) dan Khalid Sheikh Mohammed (Kuwait), tokoh-tokoh utama peristiwa 9/11, keduanya belajar jurusan teknik: seorang di tata kota di Hamburg, dan satunya lagi di jurusan teknik mesin di Amerika Serikat. Demikian untuk menyebut beberapa.

Mengapa mereka, yang semestinya memiliki penalaran dan cara berpikir rasional yang kuat melakukan pekerjaan yang ‘berlawanan dengan akal sehat?’ Meninggalkan keluarga, anak istri, dan kedudukan yang mentereng? Ada dugaan bahwa mereka putus asa, tidak memiliki pekerjaan dan menganggur. Tetapi bagaimana dengan Abdul Subhan Qureshi, pemimpin Gerakan Mahasiswa Islam di India, yang diburu di India karena sejumlah serangan, termasuk serangan pada kereta api di Mumbai pada 11 Juli 2006, Yang adalah pemegang sejumlah proyek independen besar, termasuk intranet bagi Bharat Petro-Chemicals yang dijalankan oleh Wipro pada tahun 1999. Gajinya sangat tinggi, dan ini merupakan kedudukan yang diimpikan banyak anak muda. Pengebom celana dalam, Abdulmutallab, adalah anak termuda dari enam belas anak Alhaji Umaru Mutallab, mantan pemimpin First Bank of Nigeria dan bekas Komisioner Federal Nigeria untuk Pembangunan Ekonomi, serta hidup di apartemen mewah di Marylebone sambil mengejar gelar sarjana teknik di London.

Sejumlah akademisi telah menyebutkan hubungan antara Islam ekstrem dengan sains dan jurusan teknik namun lebih sebagai kejanggalan daripada sesuatu yang bisa membantu untuk memahami fenomena tersebut. Sedikit dari mereka menduga-duga tentang apa yang bisa menjelaskannya, namun tak satu pun yang berupaya untuk menemukan konfirmasi sistematis atas fenomena itu.

Diego Gambetta – Steffen Hertog, mencoba memahami fenomena ini dengan mengumpulkan daftar 497 anggota kelompok Islam ekstrem di dunia Islam yang aktif sejak 1970an. Daftar itu hampir semuanya laki-laki karena alasan sederhana bahwa mayoritas ekstremis adalah laki-laki. Mereka mengambil dari berbagai sumber, termasuk dalam literatur akademis, menanyai kolega, melacak melalui dokumen-dokumen pemerintah, dan mengunjungi website organisasi radikal itu sendiri. Kemudian mereka melakukan penelitian pada tiap orang untuk mengumpulkan data biografis tambahan di arsip berita berbagai bahasa yang berbeda, sumber online, dan dokumentasi resmi lain. Mereka mencari data mengenai tingkat, tipe pendidikan, dan mengumpulkan informasi mengenai usia, latar belakang sosial ekonomi, mobilitas internasional, fungsi di dalam kelompok, dan informasi biografis kualitatif lainnya. Selain pengumpulan data tersebut, mereka juga melakukan survei harian terhadap koran-koran utama internasional dan Timur Tengah dari 2004 hingga awal 2010 untuk mendata, memastikan, dan meneliti nama-nama baru yang muncul.

Keduanya sangat ketat dalam menerapkan metode riset. Subjek yang mereka sebut sebagai ‘ekstrim radikal’ yang mereka teliti adalah yang sudah terkonfirmasi dengan ukuran. Pertama, telah meninggal atau tewas karena tindakan aksi bunuh diri maupun terbunuh dalam insiden penangkapan. Kedua, yang telah dihukum dengan keputusan pengadilan karena aksi-aksi teror, ancaman pembunuhan maupun pelanggaran hukum lainnya yang didasari oleh pandangan ekstrim yang mereka anut. Mereka yang baru ‘diduga’ tidak termasuk dalam data-data ini.

Salah satu kesimpulan yang mereka hasilkan adalah deprivasi relatif, yakni perasaan kecewa karena tingginya harapan dan rendahnya kenyataan yang didapat. Ini penjelasan mengapa banyak kalangan terdidik sains terlibat dalam aksi-aksi radikal dan ekstrim di Timur Tengah. Ketika negara-negara ini mengembangkan ‘developmentalisme’ muncul barisan muda yang bersekolah di jurusan sains, yang seperti menyambut janji-janji ‘developmentalisme’ itu. Tetapi kenyataannya, harapan itu tak terpenuhi dengan baik dan ‘developmentalisme’ lebih banyak melahirkan kesenjangan, kemiskinan dan pengangguran. Protes melalui gerakan Islam radikal akhirnya menjadi jalan keluar, pelarian, dan sebagainya. Tentu saja mereka menolak asumsi ini, karena menihilkan motif-motif keagamaan yang mereka pegangi.

Tetapi ini soal ilmu sosial dan perkara manusia. Bukan ilmu eksakta. Jawaban dan penjelasan tersebut tidak bisa menerangkan gejala yang sama di wilayah lain, katakan misal mengapa di negara-negara Barat yang relatif makmur, juga banyak kalangan yang terdidik sains ini bergabung ke dalam gerakan Islam radikal? Kedua penulis terpaksa belok ke arah penjelasan lain, di antaranya misal pada adanya hubungan genetik antara watak pribadi, pilihan jurusan, lingkungan, dan lain-lain.

Salah satu yang menarik yang dilakukan kedua peneliti ini adalah membandingkan gerakan Islam radikal ekstrim kanan ini dengan gerakan radikal ekstrim kiri. Hasilnya cukup menarik, gerakan Islam radikal ekstrim kanan ini lebih banyak menyedot kalangan mahasiswa sains, sebaliknya gerakan radikal ekstrim kiri lebih memikat kalangan mahasiswa ilmu sosial dan humaniora.

Itu bukan berarti tak ada mahasiswa ilmu sosial dan humaniora yang tertarik pada gerakan Islam radikal ekstrim kanan ini, tetapi ketika keduanya membandingkan peluang pembelotan di antara kedua jurusan ini pada ideologi Islam radikal ini, hasilnya lagi-lagi menarik: para mahasiswa ilmu sosial dan humaniora lebih banyak yang keluar dan melakukan pembelotan dibanding mereka yang berasal dari kalangan sains.

Suatu bagian yang penting dari buku ini adalah mengenai pola pikir kaum ekstrimisme ini yang banyak berasal dari penjelasan psikologis. Kajian menyeluruh terhadap literatur, yang umumnya berfokus pada ciri-ciri kepribadian yang mendasari sikap sayap-kanan dan konservatif, menemukan bahwa tampaknya ada tiga ciri yang paling relevan: ciri pertama, yang merupakan ciri emosional, adalah kecenderungan untuk merasa jijik. Ciri ini menunjukkan adanya keyakinan pada ‘kemurnian’ dan ‘keaslian’ dan tidak ingin hal itu tercemari. Ciri selanjutnya, yang mengandung paling banyak aspek di antara ketiganya, terkait dengan “kebutuhan akan penyelesaian kognitif”. Ciri ini menunjukkan kecenderungan akan keteraturan, struktur, dan kepastian. Ciri yang ketiga, yang merupakan ciri kognitif dan emosional, adalah dorongan untuk menetapkan perbedaan yang jelas antara anggota in-group, dan out-group. Bukti menunjukan bahwa mereka yang mendapatkan skor tinggi pada tiga ciri ini secara signifikan lebih mungkin memiliki sudut pandang sayap kanan dan konservatif.

Ketiga ciri di atas kemudian ditambahkan lagi dengan “simplisme”: yakni “penyederhanaan non-ambigu menjadi satu penyebab dan obat bagi fenomena multifaktor”. Kecenderungan untuk mencari penjelasan yang sederhana dan tidak membingungkan akan dunia sosial dan semua penyakitnya.

Dengan penjelasan di atas bisa dipahami mengapa kalangan Islam radikal ini –seperti rekannya kanan radikal sekuler—suka pada keteraturan, disiplin, keseragaman, kepastian, dan sejenisnya. Sebaliknya mereka ogah dengan kenjlimetan, kerumitan, keragaman, dan lain-lainnya.

Barangkali ini usaha yang menjangkau tiga benua dan tiga dekade, adalah yang terbesar dalam usaha memahami gejala radikalisme ini. Sebab-sebab dan kecenderungan-kecenderungannya ditelusuri secara mendalam dan panjang. Salah satu yang implisit dari kajian ini adalah bahwa meluas dan meningkatnya gerakan Islam radikal ini juga berbanding lurus dengan merosotnya gerakan-gerakan yang berhaluan kiri, terutama di negara-negara Timur tengah dan Asia.

Di tahun-tahun belakangan ini gerakan radikal Islam tampaknya telah mengalami proses “proletarisasi”, yakni bergabungnya lebih luas kalangan bawah dan tidak terdidik, tetapi para pemimpinnya tetap dipegang kalangan terdidik.

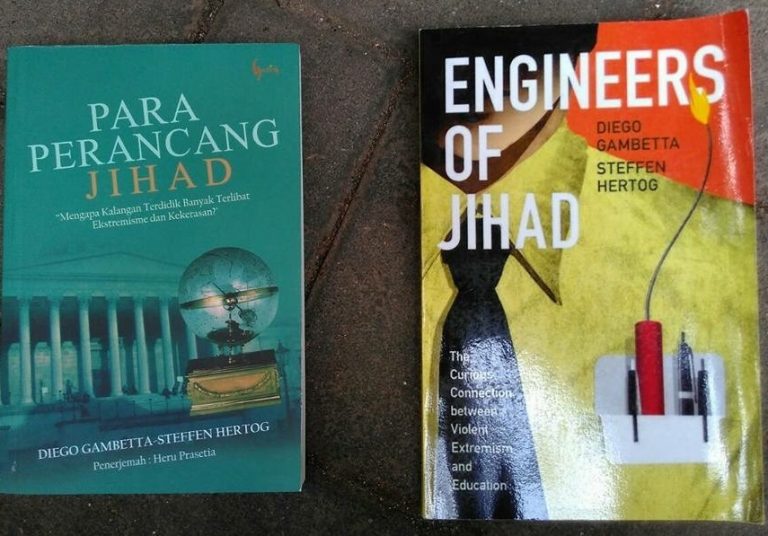

Ini buku menarik dan perlu dibaca. Gak usah repot, karena kini sudah ada Bahasa Indpnesianya. Dalam bahasa Inggris, judul buku ini adalah Engineers of Jihad: The Curious Connection between Violent Extremism and Education. Judul utamanya, Para Perancang Jihad tetap dipakai, namun anak judulnya diubah dengan sedikit lebih komunikatif dan provokatif: Mengapa Kalangan Terdidik Banyak Terlibat Ekstrimisme dan Kekerasan?

*) Hairus Salim, Direktur Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKiS)