Di Indonesia, paling tidak terdapat sebuah kampung impor. Saya sebut kampung impor karena memang penghuni kampung tersebut bukan berasal dari Indonesia atau paling tidak para penghuni kampung tersebut –untuk berinteraksi sehari-hari—tidak menggunakan bahasa nasional ataupun bahasa daerah.

Jika kita jalan-jalan ke daerah puncak Bogor, Jawa Barat, tepatnya di sepanjang KM 84 maka akan menemukan sejumlah pertokoan bertuliskan bahasa Arab, seperti layaknya melihat pemandangan di Timur Tengah. Kawasan ini dikenal dengan “Kampung Arab”

Disebut dengan “Kampung Arab” karena memang banyak turis Arab yang menetap ataupun sekedar liburan ke kawasan ini. Terbentuknya kampung ini memiliki sejarah panjang. Sejak tahun 1990, kawasan ini menjadi destinasi favorit para turis Arab. Banyak orang Timur Tengah berlibur ke tempat ini dengan informasi dari mulut ke mulut.

Respon masyarakat sekitarpun turut mendukung terbentuknya kampung ini. Misal, mereka memberanikan diri berkomunikasi menggunakan bahasa Arab, mendirikan restoran, salon, toko khas Arab untuk memberikan pelayanan kepada para turis Arab, baik dengan menggunakan bahasa, ataupun spanduk-spanduk berbahasa Arab. Seiring berjalannya waktu, kampung ini dikenal dengan sebutan “kampung Arab”.

Kampung tersebut bukan satu-satunya “kampung Arab” yang berada di Indonesia. Kampung sejenis ini juga berada di Surabaya, Pekalongan, Palembang, dan Malang. Dalam sejarahnya, kampung-kampung tersebut terbentuk karena banyaknya para turis Arab yang datang ke tempat-tempat tersebut.

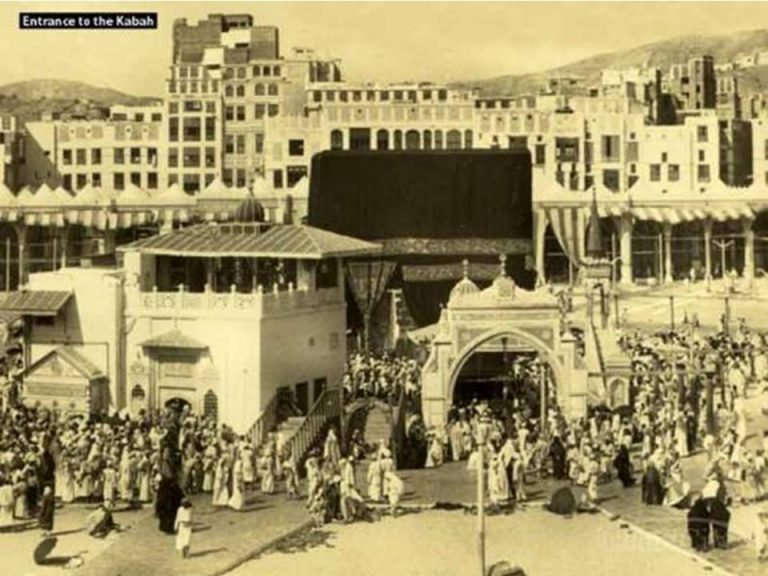

Kedatangan para turis dalam jumlah yang tidak sedikit tersebut membentuk budaya, suasana, bahkan bahasa sesuai dengan tempat asal mereka. Tidak terkecuali terbentuknya “kampung Melayu” di Mekkah di abad ke-19, yang mayoritas menggunakan salah satu bahasa daerah di Indonesia sebagai alat komunikasi sehari-hari.

Martin van Bruinessen menyatakan bahwa setidaknya pada tahun 1820 bahasa Melayu menjadi bahasa kedua setelah bahasa Arab. Berbicara bahasa kedua, dapat dimaknai bahwa bahasa Melayu merupakan bahasa yang banyak digunakan di Mekkah setelah bahasa Arab. Hal ini tentu dikarenakan banyaknya umat Islam dari Nusantara yang berada di daerah tersebut.

Yang menjadi pertanyaan menarik adalah apa motivasi orang-orang Nusantara malancong ke Mekkah?

Jika para turis Arab yang secara perlahan membentuk “kampung Arab” di Indonesia, baik secara sengaja ataupun tidak, berawal dari berlibur, maka budaya masyarakat Nusantara yang mempunyai keinginan kuat untuk melaksanakan ibadah haji menjadi pendorong terkuat terbentuknya “kampung Melayu” di Mekkah.

Haji sebagai salah satu dari rukun Islam menjadi motivasi tersendiri. Karena mahalnya ongkos perjalanan ke tanah suci, masyarakat Nusantara memberi penghargaan yang tinggi bagi mereka yang telah menunaikan ibadah haji.

Kelas sosial orang yang telah melaksanakan ibadah haji turut berubah. Seperti penyematan huruf “H” dan panggilan “pak haji” adalah respon sosial dan perhargaan tinggi yang diperoleh mereka.

Keinginan kuat untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci ternyata tidak semata-mata berdampak yang sifatnya individual seperti di atas. Keinginan kuat tersebut membuat para umat Islam Nusantara berlomba-lomba untuk pergi ke Mekkah.

Pada tahun 1853, jumlah jamaah haji dari Nusantara tercatat sebanyak 1.129. Jumlah ini terus meningkat. Di tahun 1858, jumlah haji dari Nusantara sebanyak 3.718. Angka-angka tersebut merupakan jumlah yang besar jika dilihat dari seluruh jamaah haji dari seluruh dunia. Jumlah tersebut sekitar 15-20 persen dari jumlah seluruh jamaah haji. Menariknya, jumlah orang yang kembali ke tanah air hanya 50% dari total jamaah yang berangkat. Sisanya bermukim di Mekkah.

Kegiatan mereka di Mekkah bermacam-macam, ada yang berdagang dengan memanfaatkan keramaian kota suci, ada juga menetap karena memang mempunyai cita-cita ingin meninggal di tanah suci, tempat kelahiran Rasulullah, ada pula yang belajar ilmu keagamaan kepada para ulama-ulama hingga mengajar di Mekkah.

Contoh dari motivasi terakhir adalah Syaikh Nawawi al-Bantani yang menuliskan karya lebih dari 100 judul, Syaikh Mahfuz al-Termasi yang menjadi ahli hadis di Mekkah, Syaik Khalil Bangkalan, yang menjadi guru para ulama terkemuka seperti Syaikh Hasyim Asy’ari, pendiri NU, organisasi keagamaan terbesar di Indonesia. Para ulama-ulama tersebut, selain menjadi guru para murid asal Nusantara juga menjadi guru murid dari beberapa negara Muslim.

Banyaknya jamaah haji yang bermukim tersebut menciptakan lingkungan yang bernuansa Nusantara termasuk bahasa yang digunakan, bahasa Melayu. Informasi van Der Plas, di tahun 1920 an jumlah mereka mencapai sekitar 10.000 jiwa, jumlah yang jauh lebih besar dari pada turis Arab yang bermukim di Indonesia di era itu.

Wallahu a’lam.