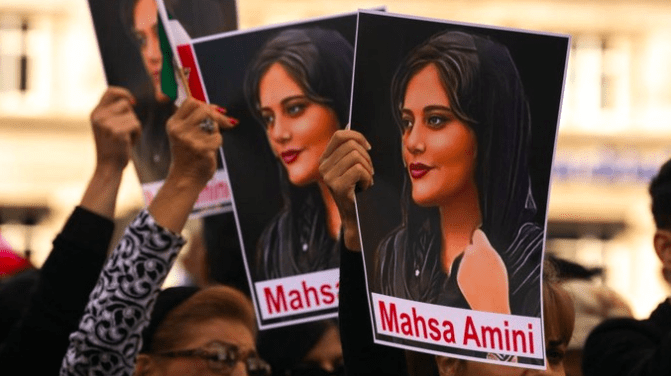

Mahsa Amini, mahasiswi Iran berusia 22 tahun berasal dari etnis Kurdi dikabarkan meninggal dunia pada 16 September 2022. Sebelumnya ia sempat ditangkap, ditahan, dan disiksa oleh polisi moral Iran. Penangkapan Amini terjadi karena ia dianggap tidak memakai jilbab sesuai aturan yang telah ditetapkan. Kabar kematiannya merupakan sebuah berita mengejutkan di pertengahan bulan September yang memicu berbagai reaksi di berbagai kota di dunia, khususnya di Iran, tempat asalnya

Kabar duka yang, saya kira, cukup ironis itu segera mendapatkan perhatian publik. Orang-orang bersimpati atas kematian Amini. Mereka melakukan aksi unjuk rasa sebagai bentuk protes kepada negara dan sebagai wujud solidaritas. Unjuk rasa terjadi di hampir seluruh kota di Iran. Tidak kurang dari 150 kota di dunia mengsedih sekaligus marah terhadap apa yang menimpa Amini. Hingga pekan ketiga sejak aksi unjuk rasa mulai mendunia, sampai saat ini pula korban-korban terus berjatuhan. Korban tewas telah mencapai 92 orang pada 3 Oktober 2022.

Dalam benak saya, kematian Amini begitu konyol, pasalnya hanya karena ia tidak menggunakan jilbab standar, ia diperlakukan dengan sangat tidak layak. Ia mendapatkan kekerasan fisik dan verbal yang tidak seharusnya ia alami. Padahal ia tidak melakukan tindak kriminal yang merugikan dan membahayakan orang lain, ia hanya tidak memakai jilbab sesuai standar.

Iran, negara asal Amini, telah menetapkan diri sebagai Republik Islam Iran sejak revolusi Iran 1979. Kemudian empat tahun setelahnya, pada 1983 pemerintahan Iran menetapkan undang-undang yang mengatur cara berpakaian warganya, laki-laki dan perempuan memiliki standar pakaiannya masing-masing.

Perempuan, terlepas dari apapun kepercayaannnya, agamanya, dan kebangsaannya, jika berada di Iran mereka harus menutup rambutnya dengan jilbab dan mengenakan pakaian yang longgar saat berada di ruang sosial sebagaimana telah ditetapkan. Sekilas, tidak ada yang salah dari peraturan ini, apalagi Iran merupakan negara yang menganut hukum Islam sebagai bentuk pemerintahannya. Ada pepatah terkenal yang berbunyi seperti ini “Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung,” namun, apabila apa yang kita pijak ternyata terasa tidak nyaman bahkan merugikan, bukankah seharusnya kita harus membenahi pijakan kita itu?

Kasus kematian Amini berakar dari peraturan yang mengikat, yaitu undang-undang. Hukum yang dikatakan berasal dari hukum Islam itu sudah seharusnya dipertanyakan kembali. Apakah betul sudah Islami? Mengapa semudah itu merenggut nyawa manusia? Bukankah Islam itu rahmatan lil alamin?

Memang benar, Islam telah mengatur cara berpakaian umatnya, laki-laki dan perempuan diperintahkan untuk menutup auratnya dengan pakaian. Banyak sekali perdebatan ulama tentang batasan-batasan aurat bagi laki-laki dan perempuan. Perbincangan tentang hijab dan jilbab, hukumnya, bentuk-bentuknya serta kontekstualisasinya dengan realitas saat ini.

Berbagai interpretasi atas teks suci yang menjadi landasan hukum Islam itu seharusnya menjadi pertimbangan dalam penetapan hukum. Mengingat begitu banyak perbedaan penafsiran, artinya banyak pula sudut pandang yang telah disumbangkan para mufassir dan ulama, sehingga aturan berbusana standar seharusnya tidak hanya dari sudut pandang tertentu, tidak begitu mengikat dan menyediakan opsi-opsi bagi warganya.

Pengharusan mengenakan jilbab untuk menutup aurat juga lekat dengan istilah “Perempuan adalah sumber fitnah.” Aurat perempuan, jika terlihat maka dikhawatirkan akan membangkitkan nafsu syahwat laki-laki yang melihatnya, sehingga orang-orang beranggapan bahwa perempuan harus menutup auratnya rapat-rapat jika tidak ingin dilecehkan.

Para ulama kontemporer, seperti dikatakan Faqihuddin Abdul Kodir dalam bukunya Qira’ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam, mereka menyinyalir bahwa aturan-aturan yang cenderung mengekang perempuan itu kebanyakan berasal dari cara berpikir sad al-dzari’ah yang berlebihan. Sad al-dzari’ah, yaitu logika pengambilan pandangan dan hukum Islam dengan cara melihat akibat buruk yang ditimbulkan oleh keberadaan perempuan di ruang sosial, sehingga harus dicegah, ditutup atau dilarang, untuk menutup atau setidaknya mengurangi dampak buruk yang terjadi di masyarakat, termasuk dampak bagi perempuan sendiri. Apabila cara berpikir seperti ini terus menerus dilakukan tanpa kendali, maka perempuan akan selalu menjadi sasaran segala bentuk pengekangan dan pelarangan.

Di samping sad al-dzari’ah, peristiwa nahas yang menimpa Amini diiringi oleh relasi kuasa berbasis gender yang timpang dari budaya patriarki. Relasi itu memosisikan pihak yang dianggap lebih lemah, dalam hal ini perempuan, sebagai pihak inferior yang harus tunduk dan dianggap dapat diperlakukan seenaknya oleh pihak superior, yang memiliki kekuatan dan kekuasaan. Aturan berpakaian di Iran merupakan bentuk pengekangan sekaligus penundukan, sehingga dapat dengan jelas kita lihat bahwa keadilan dalam bentuk kebebasan dan keamanan belum sepenuhnya bisa dirasakan oleh setiap orang, terutama bagi kelompok rentan, perempuan, minoritas.

Amini, seorang perempuan, sekaligus dari etnis minoritas di Iran, Kurdi, tidak berdaya di hadapan polisi moral, undang-undang, dan otoritas hukum. Ia harus mengalami kekerasan fisik dan verbal hingga meregang nyawa karena dianggap melanggar aturan berpakaian, hukum yang telah ditetapkan rezim konservatif, yang katanya berasal dari hukum Islam. Padahal saya rasa dan saya yakin kita semua rasa itu tidak Islami sama sekali, jauh dari nilai-nilai Islam yang mencintai kedamaian, keadilan, dan kesetaraan.

Hukum dalam suatu negara, apalagi yang mengatas namakan agama, seharusnya dibuat untuk mewujudkan kemaslahatan semua warganya, semua manusia, apapun latar belakang identitasnya. Kemaslahatan manusia dalam hal ini adalah perlindungan terhadap hak-hak dasar yang diciptakan Tuhan, di antaranya perlindungan atas keyakinan, perlindungan terhadap jiwa, perlindungan akal pikiran, perlindungan terhadap hak berketurunan dan kehormatan diri, dan perlindungan harta.

Prinsip kemanusiaan tersebut harus menjadi dasar bagi setiap keputusan hukum atau aturan kehidupan manusia. Agama tidak seharusnya melahirkan praktik hukum, aturan atau kebijakan yang tidak adil, tidak menghargai martabat manusia, diskriminatif, dan keras dalam berbagai bentuknya. Jika hal itu terjadi, maka pasti ada yang salah dari interpretasi daripadanya.

Semoga tidak ada lagi Mahsa Amini selanjutnya, sudah seharusnya negara, pemerintah, pemilik otoritas berbenah atas konservatisme, apalagi yang mengatas namakan agama. Semoga juga tidak ada lagi korban berjatuhan atas peristiwa ini. Rest in peace.

Sebagai penutup, saya teringat sebuah kalimat yang banyak menginspirasi orang-orang, tidak terkecuali saya, “Perdamaian tanpa keadilan adalah ilusi,” Gus Dur. Tidak ada perdamaian tanpa keadilan.