Ibadah haji merupakan salah satu ibadah yang memerlukan kesungguhan hati dan tekad yang kuat. Kebulatan tekad untuk menempuh perjalanan jauh dan kesungguhan hati untuk meninggalkan segala tingkah laku yang tidak baik.

Ibadah haji juga tidak serta merta butuh fisik yang kuat, lebih dari itu, haji juga disyaratkan mampu dalam segala hal, baik dari segi fisik dan materi. Yang lebih penting adalah kemampuan untuk menyiapkan diri sebagai tamu Allah.

Berbeda dengan orang pada umumnya, kaum sufi atau dalam istilah yang lebih luas, seorang ‘salik’, atau orang yang menempuh jalan spiritual menuju Allah secara serius tentu akan mempunyai persepsi dan pandangan lain atas ibadah haji. Mereka melaksanakan ibadah haji ini, tidak sebatas menunaikan kewajiban syariat saja. Kesempatan ini, juga sekaligus menjadi salah satu tahapan, kenaikan derajat dalam menempuh jalan kedekatan menuju Allah Swt.

Dalam tataran atau maqam paling tinggi, pada momen haji ini, tak jarang para sufi akan menemukan puncak kedekatan dengan Allah, atau dalam istilah sufi mereka sudah mencapai maqam fana’. Dalam disiplin ilmu tasawuf, fana berarti lenyap dari berbagai sifat manusiawi yang membelenggu dengan berbagai tuntutan syahwat dan hawa nafsu, dimana dalam keadaan tersebut, tumpuan dan ingatan hatinya hanya tenggelam dalam menghayati sifat kesempurnaan dan keagungan Allah SWT.

Sehingga dalam kondisi seperti ini, terkadang, para sufi akan menampakkan haliyah atau perilaku yang tidak lazim, sebagaimana masyhur dalam kisah-kisah sufi. Dulu, ada al-Hallaj yang pernah berfatwa bahwa untuk menunaikan haji, cukup bagi seseorang untuk mengitari tumpukan batu di rumahnya sebagai ganti dari thawaf. Kisah-kisah serupa pun cukup banyak.

Dalam tulisan ini, penulis akan berkisah satu fragmen penting serupa yang dialami oleh seorang sufi besar di masanya; Abu Yazid al-Busthami. Kisah ini juga menjadi penanda penting dalam proses suluknya. Kebetulan, fragmen tersebut terjadi ketika haji.

Abu Yazid Busthomi merupakan salah satu wali dan sufi yang sangat dikenal. Ia berasal dari kota Bustham salah satu wilayah di Persia. Nama lengkapnya Abu Yazid Tayfur ibn Isa al-Busthami.

Dalam dunia tasawuf, Abu Yazid al-Busthomi dikenal sebagai sufi yang meninggalkan legacy berupa ajaran tingkatan sufi berupa, fana’, baqa’, dan ittihad. Ajaran itu hingga sekarang terus dikaji dan diamalkan.

Dikisahkan oleh Fariduddin al-Atthar dalam Thabaqat al-Auliya’, suatu ketika Abu Yazid al-Busthomi pernah hendak berangkat haji, akan tetapi di jalan ia bertemu dengan seseorang yang tak dikenal. Orang tersebut tampak mengamati gerak-gerik Abu Yazid al-Busthami ketika ia tampak dalam kelompok yang akan menunaikan Haji. Seorang tersebut pun menegurnya,

“Wahai Abu Yazid, hendak kemana engkau pergi?” tanyanya.

“Ke Mekkah”

Orang tersebut menjawab:

لذي تطلبه تركته ببسطام وأنت لا تدري تطلبه وهو أقرب إليك من حبل الوريد

“Ketahuilah, apa yang kau cari sekarang, itu sama dengan yang kau tinggalkan di kota Bustham. Sedangkan engkau sekarang tidak tahu hendak pergi kemana untuk mencarinya, padahal Dia lebih dekat dari “urat nadimu”.

Akhirnya Abu Yazid al-Busthami pun urung melaksanakan ibadah haji dan memilih untuk kembali fokus beribadah di tempat tinggalnya sendiri. Dalam kesempatan lain, Abu Yazid al-Busthomi memiliki keinginan untuk berangkat haji lagi. Ia pun sudah menyiapkan hati dan bekal yang cukup. Ia sudah siap untuk menjadi tamu Allah di Baitullah. Akan tetapi baru di tengah jalan ia bertemu dengan seseorang tak dikenal lagi.

“Apakah bekalmu cukup untuk perjalanan ini?” tanya seorang tersebut.

“Cukup.”

”Berapa?”

”200 dirham.” Abu Yazid menunjukkan bekal yang sudah ia siapkan

Tiba-tiba orang tersebut berkata, “Serahkan saja uang itu kepadaku, dan bertawaflah di sekeliling hatiku sebanyak tujuh kali.”

Sedikit terkejut dengan apa yang dikatakan orang tersebut, Abu Yazid tetap mematuhi permintaannya. Bekal 200 dirham pun akhirnya diberikan. Ia berkeyakinan orang tersebut bukanlah orang biasa.

“Wahai Abu Yazid, hatiku adalah rumah Allah, dan Ka’bah juga rumah Allah. Bedanya, Allah tidak pernah memasuki Ka’bah sejak didirikannya, sedangkan Ia tidak pernah keluar dari hatiku sejak dibangun oleh-Nya,” jelas sang sufi kemudian.

Kepala Abu Yazid masih merunduk. Sang sufi lantas mengembalikan uang itu sembari berujar, “Sudahlah, lanjutkan saja perjalanan muliamu menuju Ka’bah.” Abu Yazid paham, ibadah yang terpusat pada simbol, kebanggaan prestasi, dan gelar ibadah hanya berujung kesia-siaan. Penghambaan sejati sangat tergantung pada kondisi batin tertata: menuju Allah.

Namun pada akhirnya, Abu Yazid al-Busthami bisa menunaikan haji secara langsung di Baitullah. Bahkan ia menceritakan sendiri di penghujung hidupnya, bahwa ia sampai tiga kali melaksanakan ibadah haji. Pengakuan ini dicatat dalam Jawahir al-Bihar fi fadhoil al-Nabiy al-Mukhtar.

Dalam kesaksiannya, Abu Yazid menilai bahwa dalam tiga perjalanan haji tersebut mempunyai pengalaman spiritual yang berbeda. Tiga perjalanan itu seakan menjadi penanda maqam spiritual yang dilaluinya.

قال رضي الله عنه : حججت ثلاث مرات ففي المرة الأولى رأيت البيت ولم أر رب البيت، وفي المرة الثانية رأيت رب البيت ولم أر البيت، وفي المرة الثالثة لم أر البيت ولم أر رب البيت انتهى .

“Saya telah melaksanakan haji tiga kali, dalam haji yang pertama, saya melihat Kakbah akan tetapi saya tidak melihat Allah Dzat yang memiliki Kakbah. Pada haji yang kedua saya hanya melihat pemiliknya tapi saya tidak melihat Ka’bahnya. Dalam haji ketiga saya sudah tidak bisa apa-apa sama sekali.”

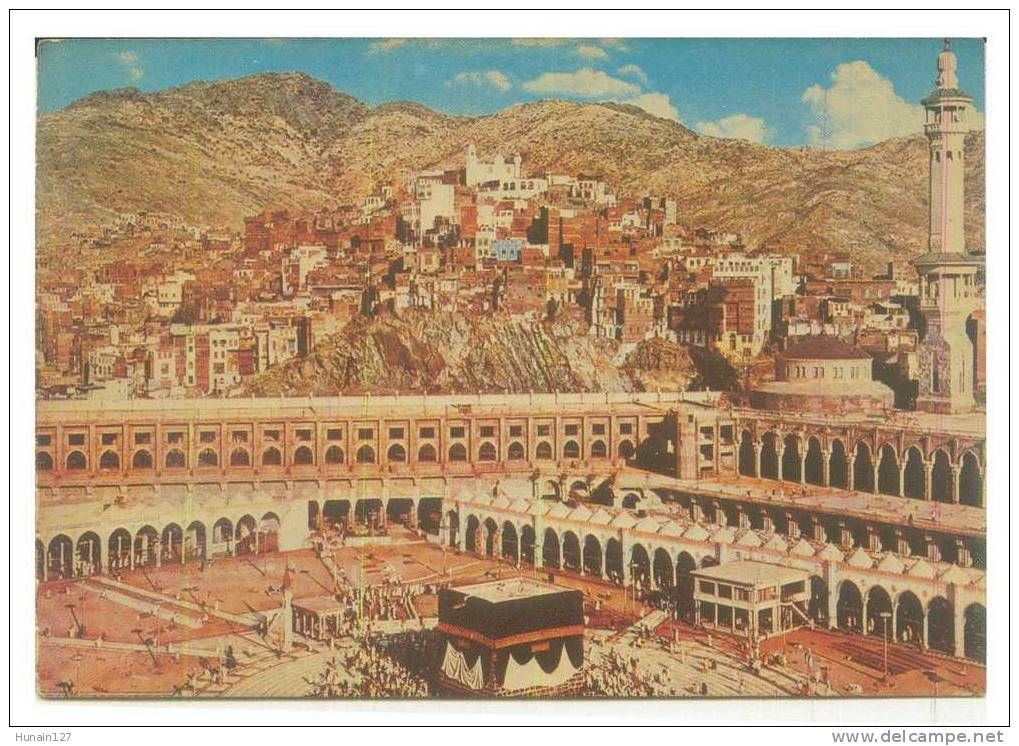

Dalam haji yang pertama, Abu Yazid al-Busthami menjalani prosesi haji sebagaimana umat pada umumnya yakni melaksanakan haji dengan menyaksikan apa yang bisa disaksikan oleh orang pada umumnya.

Sedangkan dalam haji yang kedua, Abu Yazid al-Busthami memberikan kesaksian bahwa ia mengalami pengalaman yang berbeda. Dalam hajinya kali ini, ia tidak bisa melihat bentuk fisik Ka’bah akan tetapi hanya bisa melihat pemiliknya (Allah). Tentu tidak dalam makna melihat yang sebenarnya. Haji yang kedua ini, menjadi penanda bahwa ia sudah mencapai maqam yang tinggi, dimana ia sudah tidak bisa merasakan kehadiran sesuatu apapun selain Allah. Dan puncaknya ia kemudian mendapatkan kehormatan yang luar biasa di pengalaman hajinya yang ketiga, ketika ia sudah mencapai maqam fana’, tidak ada apapun yang bisa ia rasakan kecuali Allah bersama dirinya.

Dari kisa Abu Yazid ini bisa diambil pelajaran bahwa Allah ada di mana-mana, untuk menyembah-Nya tak harus datang ke Ka’bah dengan berhaji, banyak juga ibadah lain yang bisa dilakukan oleh manusia, khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan umat manusia (ibadah sosial). (AN)