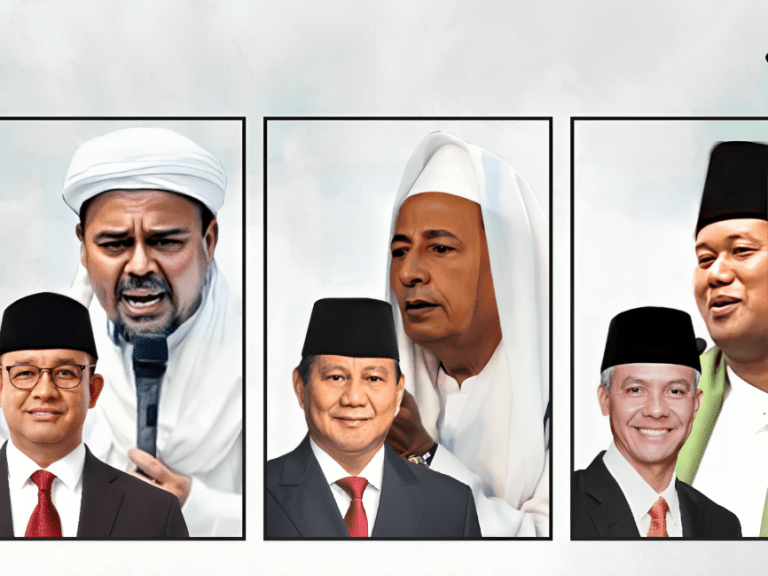

Peran religious figure (tokoh agama, ulama, kiai, dan istilah-istilah serupa lainnya) cukup sulit untuk lepas, tak mengintervensi atau tidak ikut campur dalam masalah perpolitikan di negara ini. Buktinya, saat hajatan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 kemarin, deretan nama-nama religious figure yang mendeklarasikan dirinya sebagai pendukung resmi tiga pasangan calon presiden-wakil presiden muncul bergerombol bak air bah.

Realitas tersebut setidaknya menunjukkan bahwa netralitas religious figure nyatanya tidak pernah sungguh-sungguh netral, apalagi merepresentasikan umat beragama secara general. Di balik kenetralan mereka selalu ada keberpihakan, pembelaan, atau bahkan penyebaran narasi-narasi over-religious untuk mendukung dan memenangkan calon yang mereka usung. Bagaimana membaca fenomena ini?

Agama sebagai Marketable Good

Asumsi memilih calon presiden harus berpacu pada argumen bahwa ia harus religius, merepresentasikan kelompok mayoritas, dan didukung oleh jejaring religious figure, betapapun hal itu tidak religius, barangkali juga menggelikan. Namun, dibalik itu semua, ada sinyal kuat yang mengindikasikan bahwa agama tengah diseret dan diperjualbelikan sebagai komoditas pasar untuk merebut kekuasaan.

Pattana Kitiarsa (2010) dalam artikelnya “Toward a Sociology of Religious Commodification,” menarasikan bahwa agama, secara natural, tentu bukanlah sesuatu yang bersifat komersial, tetapi seiring berjalannya waktu, agama punya daya tawar tinggi yang memiliki segmentasinya tersendiri. Proses marketisasi agama ini melibatkan transformasi agama atau tradisi agama dari yang awalnya bersifat keyakinan menjadi sesuatu yang dapat dipasarkan.

Fenomena komodifikasi agama untuk dukung-mendukung ini tentu bukan isu baru. Pilkada 2017 dan Pilpres 2019 silam telah mengawali rentetan bagaimana komodifikasi agama dalam politik dijalankan. Atau dalam artian lain, agama menjadi sebuah entitas yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik, baik sebagai alat untuk mendapatkan dukungan maupun untuk mempolarisasi lawan politik. Dalam konteks seperti ini, agama mewujud sebagai entitas yang dapat dikerek untuk diperjualbelikan sebagai komoditas pasar, termasuk juga dalam market place politik. Ada dua hubungan timbal balik (interactive relationship/join invention) yang menjadikan agama sebagai objek komodifikasi; pertama, dorongan pasar yang menjadikan agama sebagai komoditas, dan kedua, institusi keagamaan (religious institution) yang terlibat dalam proses tersebut.

Merambah ruaknya “Islamic consumption trend,” menurut Greg Fealy, adalah contoh beroperasinya komodifikasi agama yang terjadi dalam masyarakat Muslim di Indonesia. Misalnya, sertifikasi produk makanan-minuman halal, dan yang lebih tidak agamis adalah sertifikasi kulkas halal, yang dipromosikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan saat ini diambil alih oleh Kementerian Agama (Kemenag) merupakan salah satu contoh dari bagaimana simbol-simbol agama dikerek untuk kepentingan komersial. Dalam konteks itu, produk-produk halal tersebut tampil sebagai kebutuhan pasar dan institusi keagamaan model MUI dan Kemenag mendemonstrasikan dirinya sebagai promotornya.

Dampaknya, seperti dipertegas Greg Fealy, bila agama diinterpretasikan dalam konteks atribut dari barang-barang yang dikonsumsi, termasuk sebagai atribusi dalam berpolitik, pada akhirnya akan berkonsekuensi pada terjadinya eksklusivisme dan radikalisme. Hal ini terjadi ketika individu atau kelompok mengidentifikasi diri mereka secara sempit hanya berdasarkan kriteria atribut luar agama, tanpa memperhatikan esensi atau nilai-nilai sejati dari ajaran agama itu sendiri.

Bagaimana Komodifikasi dalam Politik Menjadi Suluh?

Untuk menjawab persoalan ini, kita dapat memulai dengan pertanyaan lanjutan, seperti, bagaimana agama bisa menjadi marketable good? Mengapa komodifikasi agama memainkan peran signifikan dalam konteks politik? Alih-alih islami, bukankah dengan menjadikan agama sebagai komoditas pasar justru mereduksi nilai-nilai agama?

Dalam konteks bagaimana agama bisa menjadi marketable good, kita dapat melihat bahwa fenomena ini terjadi karena adanya upaya untuk memanfaatkan nama atau simbol agama untuk kepentingan politik dan bisnis. Hal ini selaras dengan pandangan Andrew Norman Wilson dalam Against Religion: Why We Should Live Without It (1991), yang menyebut bahwa pertumbuhan dan perkembangan agama dalam suatu negara tidak selalu didasarkan pada esensi nilai-nilai keagamaannya, melainkan seringkali dipengaruhi oleh penggunaan nama atau simbol agama tersebut dalam ranah politik dan bisnis.

Seperti dijelaskan di muka, komodifikasi agama memainkan peran signifikan dalam konteks politik berhubung agama memiliki daya tarik tersendiri di kalangan masyarakat. Dengan menjadikan agama sebagai komoditas pasar, para aktor politik dapat memanfaatkan sentimen keagamaan untuk mendapatkan dukungan politik atau menciptakan identitas politik yang kuat, dan sekali lagi Pilkada DKI Jakarta pada 2017 silam merupakan kepingan bukti dari praktik “haram” tersebut. Dukungan dari religious figure dan pemanfaatan narasi-narasi beraroma agama menjadi strategi efektif yang digunakan untuk memperkuat posisi politik mereka dan pada akhirnya memenangkan kontestasi politik dari lawannya.

Namun, celakanya, menjadikan agama sebagai komoditas pasar dalam konteks perpolitikan justru tidak selalu menghasilkan dampak religius. Alih-alih semakin Islami, sebaliknya, hal tersebut justru mereduksi nilai-nilai agama itu sendiri. Dalam konteks ini, bahwa dengan mengkomodifikasi agama, nilai-nilai spiritual dan moral yang seharusnya dijunjung tinggi dalam ajaran agama terdistorsi dan tergadaikan begitu saja demi keuntungan politik untuk berkuasa. Hal ini semakin diperparah dengan absennya keberpihakan atau seminimal mungkin pengangakatan isu perihal rekognisi dan jaminan kebebasan beragama bagi kelompok-kelompok minoritas.

Lantas, bagaimana dengan dukungan sekelompok religious figure yang bertujuan memenangkan capres dukungannya dengan narasi-narasi yang seolah-olah beraroma religius itu?

Memilih calon yang didukung oleh religious figure terkemuka tentu saja tidak keliru. Namun, perkara dukung-mendukung ini akan menjadi prahara ketika keberpihakan tersebut justru dijadikan alasan untuk memfragmentasi pilihan orang lain yang tidak selaras dengan religious figure tersebut.

Pada akhirnya, sama seperti pelaksanaan pilpres-pilpres sebelumnya, rasanya memang sulit, untuk tak mengatakannya tidak mungkin, melepaskan Pilpres 2024 kemarin dengan diseminasi isu politisasi agama berupa komodifikasi yang secara diam-diam justru disuarakan oleh para religious figure yang kita puja-puja tersebut. Lantas, kereligiusan model apa yang bisa kita harapkan kepada mereka?