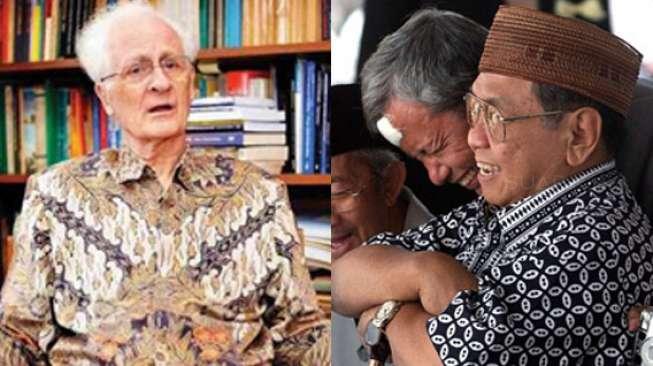

Sekitar dua bulan lalu, saya berbincang dengan Romo Franz Magnis Suseno. Kebetulan, kami menjadi pembicara dalam sebuah seminar tentang kebhinekaan di sebuah kampus di Malang. Kesempatan satu panggung dengan Romo Magnis, saya manfaatkan secara maksimal untuk menggali informasi-informasi dan pengetahuan darinya. Bagi saya, berbagi tema dengan Romo Magnis dalam sebuah seminar, merupakan kesempatan berharga untuk mengasah nalar kritis dan kreativitas berdialog.

Di sesela ngopi menjelang seminar berlangsung, saya menggali informasi-informasi yang selama ini belum terpublikasikan. Dengan gaya tutur yang santun, Romo Magnis berkisah tentang banyak hal, tentang dialog antar agama, tentang politik kekuasaan, tentang rutinitas tiap pagi, hingga persahabatannya dengan almarhum Gus Dur. Saya menikmati kisah-kisah Romo Magnis sebagai ziarah pengetahuan, bagaikan menyelam dalam lautan cerita yang penuh dengan informasi berharga.

Dalam perbincangan itu, Romo Magnis mengingatkan pentingnya tradisi kritik dan nalar kritis. “Kalau kita mau seimbang, penting adanya kritik,” ungkap Romo Magnis. Ia menambahkan, betapa penting adanya kelompok yang menyuarakan gagasan para ranah kiri dan kanan. Dalam sebuah negara yang sehat, kelompok kiri harusnya tetap ada. Demikian juga, dengan kelompok kanan, untuk saling menyeimbangkan. Namun, Romo Magnis mengecam kelompok yang menggunakan kekerasan sebagai jalan mengekspresikan gagasan dan aspirasi. Ia menolak kelompok-kelompok yang menggunakan kekuatan otot dan kemarahan.

“Dalam beberapa tulisan, saya sering mengkritik Karl Marx. Tokoh satu ini harus mendapatkan kritik, toh dia juga tukang kritik,” Romo Magnis tersenyum ketika membincang kritikan terhadap Marx, yang menjadi tema riset doktoralnya. Bagi saya, Romo Magnis memiliki energi yang tak pernah habis untuk mencerahkan publik, dengan gagasan-gagasanya, dengan esai dan buku-bukunya yang menginspirasi.

Romo Magnis dikenal sebagai cendekiawan dengan gagasan yang jernih dan tak henti mengalir. Lahir pada 23 Mei 1936, di Eckersdorf, Polandia. Ia menjalani proses yang panjang dalam menjadi Jawa, menjadi Indonesia. Sejak 1961, Romo Magnis bermukim di negeri ini, untuk selanjutnya menjadi warga negara Indonesia. Kecintaannya pada budaya Jawa, melahirkan beberapa karya tentang Jawa, di antaranya ‘Etika Jawa’ yang ia tulis ketika menjalani sabbatical year di Paroki Hati Kudus Yesus di Sukoharjo, Jawa Tengah.

Dalam sebuah diskusi di CSIS, Prof. Syafii Maarif melempar sanjungan kepada Romo Magnis. “Sahabat saya, Romo Magnis ini orang Jerman yang berhati Jawa. Kepedulian dan kecintaannya kepada khazanah budaya Jawa, menjadikan dirinya tidak hanya pakar, namun tradisi Jawa merasuk dalam dirinya,” ungkap Buya Maarif.

Lebih lanjut, Buya Maarif menegaskan betapa di tengah krisis identitas dan kegersangan laku etik-spiritual, Romo Magnis hadir dengan karakter yang khas: menyuarakan kebenaran, berpijak pada hati nurani, dan menyampaikan kritik secara subtansial dengan bersandar pada etika Jawa. Mengkritik tapi tidak melukai, memberi saran sekaligus mencerdaskan.

Romo Magnis Suseno sangat peduli dengan kondisi sosial politik di negeri ini. Ia sadar dengan tantangan radikalisme, yang menjangkiti anak muda negeri ini. “Orang harus mempunyai nilai-nilai mulai keluarga, lingkungan, budaya, agama, kebangsaan. Kalau itu utuh, dia tidak akan tertarik dengan radikalisme dan terorisme melalui propaganda apapun. Itulah tantangan bagi kita untuk menciptakan manusia Indonesia yang berkarakter dalam mencegah radikalisme dan terorisme,” ungkap Romo Magnis.

“Nilai-nilai kepahlawanan itu harus selalu ditumbuhkan, agar semangat anak muda Indonesia untuk menjadi teladan dan berbuat positif bagi bangsa Indonesia terus bergelora. Kalau itu terjadi, saya optimis paham radikalisme dan terorisme tidak akan bisa masuk dan merusak sendi-sendi kehidupan di Indonesia,” jelas Romo Magnis, sebagaimana dicatat media Tribun (9 November 2016).

Gus Dur dan Fordem

Sepanjang pengabdian hidupnya, Romo Magnis tidak tinggal diam di menara gading keilmuan. Ia terjun, terlibat dan bergumul dengan realitas sosial politik di negeri ini. Romo Magnis merupakan sahabat dekat Gus Dur. Kedua tokoh ini, terlibat dalam diskusi intensif pada akhir kekuasaan Soeharto. Pada penghujung pemerintahan Orde Baru, Soeharto mendekati kelompok muslim modernis untuk melanggengkan kekuasaannya. Soeharto merangkul barisan cendekiawan muslim, untuk menguatkan pilar politiknya. ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) dibentuk sebagai tulang punggung gagasan menyuarakan modernitas dan mengkampanyekan Islam, untuk mendukung kebijakan Soeharto.

Untuk melawan arus ini, Gus Dur bersama beberapa tokoh, menyelenggarakan diskusi-diskusi intensif. Fordem (Forum Demokrasi) dibentuk sebagai upaya menggalang kekuatan dan gagasan untuk melawan kekuasaan otoriter dari Soeharto. Selain Gus Dur dan Franz Magnis Suseno, beberapa tokoh menjadi pendiri Fordem, yakni: Marsilam Simajuntak, Bondan Gunawan, YB Mangunwijaya, Arief Budiman, Todung Mulya Lubis, Alfons Taryadi, Rahman Tolleng, Djohan Effendi, Ghaffar Rahman dan beberapa tokoh lain.

Diskusi-diskusi Fordem berhasil membangun wacana tentang pentingnya kebebasan dan masa depan demokrasi. Di ujung rezim Orde Baru, Fordem bersuara lantang untuk menumbuhkan iklim kebebasan di negeri ini. Pertemuan-pertemuan di Fordem, menjadi jembatan persahabatan Romo Magnis dan Gus Dur.

Dalam kunjungan ziarah bersama pastor Jesuit lintas negara, Romo Magnis mengisahkan kembali kisah lucu dari Gus Dur. “Kisah lucu terkait tiga orang yang sedang antre di depan pintu surga. Satu orang pendeta, satu orang kiai, dan satu orang yang berpakaian compang-comping,” kisah Romo Magnis.

“Saat pendeta dan kiai sedang khusyuk dan tawadhuk menunggu antrean masuk surga, datang lelaki berpakaian compang-camping yang tiba-tiba memotong antrean. Malaikat pun langsung mempersilakan orang yang degil dan compang-camping itu masuk ke surga, melenggang dengan bebasnya. Sontak saja, Pendeta dan Kiai protes kepada malaikat. Siapa dia? Kenapa orang seperti itu bisa sedemikian bebasnya masuk surga dan mendahului kami?”

Romo Magnis melanjutkan: “mendapat pertanyaan itu, malaikat menjawab, dia itu sopir bus jurusan Jakarta. Dia berhak masuk surge lebih dulu, karena ketika dia duduk di balik kemudi, semua penumpang berdoa dengan khusyuk, terjaga karena sopirnya ngebut. Sementara kalian, saat kalian berkhotbah di mimbar, umat kalian justru mengantuk dan tertidur lelap,” ungkap Romo di hadapan para pastor Jesuit yang ziarah di makam Gus Dur di Tebu Ireng, Jombang (10/08/2017).

Romo Magnis tak lelah mengabdi untuk kemanusiaan. Ia terbukti konsisten dengan gagasan dan ide-ide kritisnya. Meski hujan kritik dan kecaman, Romo Magnis tetap teguh mempertahankan pendapatnya.

Konsistensi, produktifitas berkarya dan pengabdian pada kemanusiaan, menjadikan Romo Magnis dikenang. Pada 13 Agustus 2015 lalu, Romo Magnis dianugerahi Bintang Mahaputra Utama, berdasar Keputusan Presiden RI Nomor 83/TK/2015, tanggal 7/08/2015, atas jasa-jasanya di bidang kebudayaan dan filsafat. Fakultas Filsafat UGM, 21 Oktober 2017 lalu, memberi penghargaan kepada Romo Magnis Suseno, sebagai Filsuf Terkemuka Indonesia 2017.

Meski sempat sakit beberapa pekan lalu, Romo Magnis Suseno selalu bangkit dengan ketegaran dan kesegaran. Dari Romo Magnis, kita belajar tentang konsistensi dan pengabdian pada nilai-nilai kemanusiaan [Munawir Aziz].