Perdebatan antara paham Sunni dan Syiah di kalangan internal umat Islam seakan terus mengemuka tanpa ada tanda kapan akan berakhir. Benarkah tidak ada titik temu antara keduanya? Merespons hal ini, Haidar Bagir muncul dan mencoba memberikan tawaran jalan rekonsiliasi antara Sunni dan Syiah menggunakan pendekatan tasawuf yang berlandaskan nilai toleransi, persatuan, dan kemanusiaan.

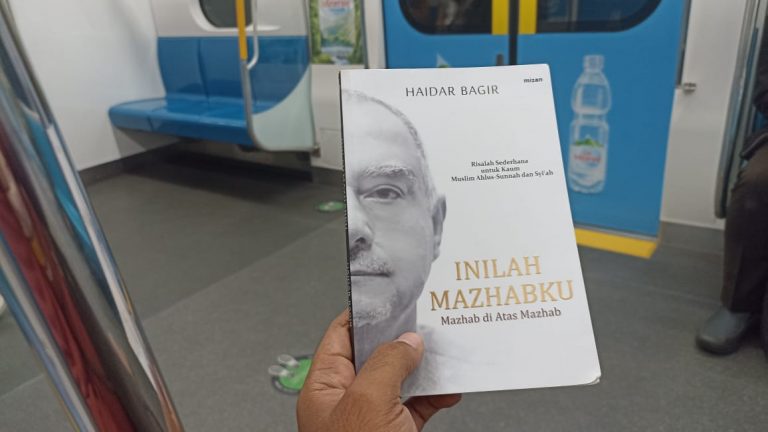

Akhir Oktober lalu, terbit sebuah buku berjudul Inilah Mazhabku: Mazhab di Atas Mazhab. Penulis buku ini merupakan seorang pendidik, sosok pemikir Islam kontemporer, pemimpin sebuah rumah penerbitan, dan peminat kajian filsafat dan tasawuf. Ya, dialah Haidar Bagir.

Sebelum ini, Haidar pernah mengatakan bahwa dirinya tidak terlalu suka terlibat dalam ruang diskusi mengenai konflik Sunni-Syiah. Namun, agaknya kehadiran serta kesediannya untuk menjadi pembicara dalam acara Orasi Budaya Syukuran Milad ke-22 Ikatan Jamaah Ahlulbait Indonesia (IJABI) menjadi salah satu turning point sekaligus panggilan jiwa yang secara lirih didengarkan olehnya.

Meminjam bahasa Haidar dalam cover buku yang ia tulis, risalah sederhana untuk kaum muslim Ahlus-Sunnah dan Syiah tersebut secara keseluruhan berisikan alternatif cara pandang untuk meneroka akar dari konflik antar mazhab ini dari perspektif yang lebih luas.

Saat membaca buku tersebut, pembaca seolah-olah diajak untuk membuka hati dan pikiran agar bisa memahami hulu dan hilir dari pertentangan yang sarat ditunggangi kepentingan politik para penguasa di masing-masing mazhab tersebut.

Satu hal yang penting untuk diketengahkan dari buku karya pendiri Gerakan Islam Cinta itu adalah adanya penggunaan istilah baru berupa tasannun dan tasyayyu’. Istilah itu digunakan sebagai pengganti dari istilah Ahlus-Sunnah dan Syiah.

Secara etimologis, kata tasyayyu’ bermakna sikap mengikuti dan membela oleh sekelompok orang kepada satu pribadi tertentu secara umum. Hal ini tentu berbeda dengan istilah Syiah yang mengandung signifikansi secara khusus.

Kamil Musthafa al-Syaibi dalam Al-Shilah baina al-Tashawwuf wa al-Tasyayyyu’ misalnya mengartikan Syiah sebagai kelompok orang yang membela dan mengikuti Ali, berdiri di belakangnya, menjadikannya sebagai imam yang diikuti, dan menempatkannya dalam posisi yang lebih luhur daripada orang-orang sezamannya, kecuali terhadap Rasulullah saw.

Pemaknaan senada datang dari Abu al-Hasan al-Asy’ari yang mengatakan Syiah sebagai sekelompok orang yang mengikuti Ali dan mengunggulkannya. Sementara itu, salah satu pengertian Ahlus-Sunnah diungkap oleh Syaikh Ali Jum’ah.

Menurut Haidar Bagir, Ahlus-Sunnah adalah golongan yang menjadikan hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi dalam Shahih Muslim sebagai dalil pembagian pilar agama menjadi tiga: Iman, Islam dan Ihsan. Dari tiga pilar itu kemudian menjadi pedoman dalam pembagian ilmu kepada tiga ilmu utama, yaitu: akidah, fikih, dan tasawuf.

Seakan ingin keluar dari kungkungan definisi yang kaku dan cenderung eksklusif tersebut, Haidar justru memilih menggunakan istilah tasyayyu’ yang diartikannya dengan ke-“Syiah-syiah’-an. Sedangkan, tasannun sebagai lawan katanya berarti ke-“Sunni-sunni”-an. Pada titik ini, seseorang bisa saja mengaku sebagai Sunni, namun pada saat yang bersamaan ia juga ber-tasyayyu’. Pun demikian sebaliknya.

Aspek praktis dari pembacaan baru yang dilakukan oleh Haidar bisa ditemukan dalam sejarah para ulama terdahulu, baik ulama Sunni maupun Syiah. Dengan nada yang begitu optimis misalnya, ia berani menyatakan bahwa tak ada satu pun pandangan fikih dalam Syiah, baik Itsna ‘Asyariyah maupun Zaidiyah, yang tak ada padanannya dalam pandangan fikih Ahlus-Sunnah. Begitu pula dalam bidang teologi, filsafat, serta tasawuf tentunya.

Perlu diketahui pula bahwa Imam Bukhari dan Imam Muslim mengambil hadis dari sekitar 50-an lebih perawi mutasyayyi’in (ber-tasyayyu’). Bahkan, dari jumlah tersebut, terdapat perawi dari kalangan Rafidhi. Fenomena ini tentu bukan disebabkan oleh ketidaktahuan para imam ahli hadis tersebut, karena riwayat ini ditulis dengan gamblang dalam kitab-kitab jarh wa ta’dil (sosok dan kualifikasi para perawi hadis).

Kenyataan ini hendaknya menyadarkan kita mengenai satu hal penting, yakni bahwa batas-batas antara kesunnian dan kesyi’ian belumlah senyata itu. Bahkan Haidar mengemukakan bahwa sejarah kebencian dan konflik penuh kekerasan antara mazhab Sunni dan Syiah itu muncul belakangan, tepatnya sejak abad ke-5 H.

Tasawuf: Titik Temu Sunni-Syiah

Elaborasi lebih lanjut ihwal jalan rekonsiliasi antara Sunni dan Syiah yang ditawarkan oleh Haidar Bagir ialah melalui tasawuf. Menurutnya, jika dalam aspek fikih dan kalam kelompok Sunni dan Syiah berbeda jalan, keduanya sebenarnya bertemu dan selaras dalam tasawuf.

Sebagai contoh, posisi Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai penghulu tasawuf atau tarekat diterima dengan baik oleh kedua golongan tersebut. Termasuk dalam Tarekat Naqsyabandiyah yang silsilah sanadnya berujung pada Sayyidina Abu Bakar. Kecintaan kaum sufi terhadap Imam Ali dan Ahlul Bait juga bisa dibilang menonjol dan tak bisa disebut lebih rendah dibanding kecintaan orang-orang Syiah terhadap mereka.

Keotentikan tasawuf sebagai titik temu antara Sunni dan Syiah juga didapati dalam gagasan tasawuf tentang kewalian (wilayah) yang bersifat esoteris dan imam yang merupakan penunjukan dari Allah sangat mirip dengan gagasan kaum Syiah mengenai imamah. Pun halnya ide tentang adanya lapis-lapis makna batin dari ayat-ayat Al-Qur’an yang bisa ditemui dalam kedua tradisi mazhab internal Islam tersebut.

Sosok Qadhi Nurullah al-Syusytari yang dikenal di India dan Pakistan sebagai seorang Syiah yang setia (dijuluki dengan syahid e-tsalits) dalam hal ini juga memasukkan tokoh-tokoh sufi Sunni da seperti Bisyr al-Hafi, Ibrahim bin Adham, Sirri al-Saqathi, Sahl al-Tustari, Junaid al-Baghadi, Husain bin Mansur al-Hallaj, Muhyiddin Ibn ‘Arabi, Jalaluddin Rumi, Fariduddin Attar, dan banyak penyair dan wali sufi Sunni lainnya dalam catatannya beriringan dengan tokoh-tokoh ‘urafa’ Syiah semacam Kumail bin Ziyad, Syihabuddin Suhrawardi al-Maqtul, dan Sayyid Haidar al-Amuli.

Poin penting yang juga tidak kalah menarik ialah berkembangnya tarekat-tarekat di kalangan Syiah (seperti Ni’matullahi dan Dzahabiyah). Dalam aspek keagamaannya, tarekat-tarekat tersebut lebih dekat dengan mazhab Sunni. Kitab-kitab panduan tasawuf yang digunakan kaum Syiah pun memiliki tema bahasan yang sangat mirip dengan kitab yang digunakan oleh kelompok Sunni. Kepaduan ini bisa ditemukan dalam kitab Tuhfah-yi Abbasi karya Syaikh Muhammad Ali Mu’adzdzin Sabzawari Khurasani.

Berbagai uraian panjang di atas pada akhirnya adalah bagian dari ikhtiar untuk menciptakan ruang percakapan yang moderat tentang hubungan Sunni dan Syiah. Kesadaran untuk saling memahami dan sikap tenggang rasa bahwa terdapat titik temu sekaligus jalan rekonsiliasi dari konflik berkepanjangan antara kelompok Sunni dan Syiah ini tentu perlu diamplifikasi secara luas. Tujuannya agar echo chamber yang muncul di ruang sosial media kita tidak dikuasai oleh mereka yang terus merawat kebencian dan permusuhan antar sesama manusia. [NH]