Saya memiliki dugaan masyarakat Indonesia sebenarnya sudah memiliki konsensus diam-diam bahwa Gajah Mada memanglah bukan seorang muslim. Perdebatan apakah Gajah Mada benar-benar memeluk Islam, sejauh ingatan saya, sudah ada di dunia online pada kisaran tahun 2006, namun cenderung didiamkan.

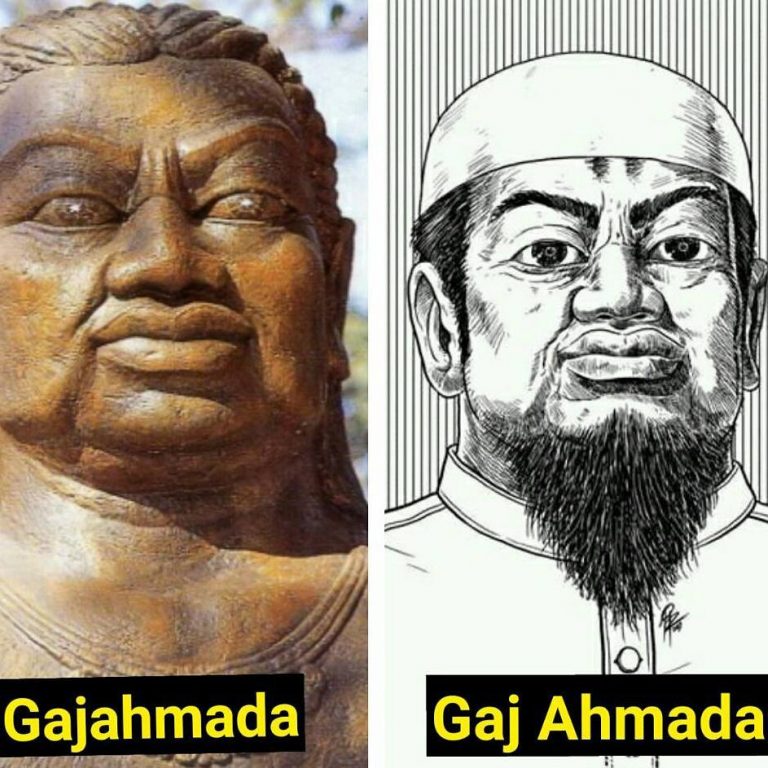

Oleh karena itu, ketika sepekan lalu ada seorang pemuda pecicilan mengunggah teori konyol tentang “Gaj Ahmada”, seketika bully-an kepada pemuda ini memperoleh sokongan yang besar dari seluruh tumpah darah netizen Indonesia, sembari menguliti omong kosongnya tanpa kasihan.

Aspek Islamnya Gajah Mada dalam nama besar Majapahit, mungkin bagi dia, sangatlah penting kedudukan simbolnya. Hal ini, menurut saya, adalah bentuk “pernyataan politik” tentang bangkitnya era revivalisme Islam yang sempat inferior pada masanya, yang kini tak lagi minder di hadapan kepongahan Barat yang sekuler. Semangat mereka tidak disalurkan secara elegan, nah, itu saja kekurangannya.

Memang belum ada penelitian yang mendetail soal ini, namun bukan suatu kebetulan ketika maraknya islamisasi simbol-simbol di Indonesia tidak berbarengan dengan maraknya budaya membaca. Dan yang paling dikhawatirkan adalah manakala ringkihnya budaya membaca ini disertai dengan kebangkitan sikap-sikap yang cenderung konservatif. Alih-alih kebangkitan ini dianggap sebagai fenomena yang wajar dan diterima begitu saja oleh publik.

Biasanya, fenomena ini terjadi karena surutnya minat untuk berpikir secara mendalam, bosan dengan uraian detail dan panjang, serta tidak memedulikan maraji` (rujukan) primer dan mu’tabaroh (otoritatif). Masyarakat muslim lambat laun menggemari informasi-informasi keislaman yang ringkas, mudah dicerna, namun sayangnya sangat dangkal. Yang membuat khawatir adalah ke-PeDe-an orang-orang yang mengonsumsi informasi semacam ini merasa sudah tahu sepenuhnya tentang Islam, padahal mereka tidak sadar bahwa yang mereka cerna sebenarnya sangatlah dangkal.

Watak seperti ini terbentuk karena terlalu banyak menelan informasi yang mudah dicerna, namun sangat dangkal nalar metodologinya, kemudian diyakini betul-betul, dan akhirnya menutup diri (mengisolasi) dari informasi pembandingnya. Apa yang melanda pemuda pecicilan ini bisa disebut sebagai: “isolasi kultural”.

Isolasi kultural semacam ini sedikit menjelaskan kepada kita kenapa akhir-akhir ini makin banyak anak-anak muda yang terjangkit gejala takfiri, di samping gejala islamisasi yang tidak masuk akal. Informasi keislaman yang diperoleh mereka cenderung kaku dan rigit. Kekakuannya karena terdorong konsep teologi yang unik (kalau sudah Islam pasti baik), sederhana, dan mampu dicerna sekalipun bagi orang awam.

Sikap saya tidak berubah: sama seperti manusia Indonesia pada umumnya, pemuda pecicilan ini memiliki hak untuk berbicara. Selugu apapun dia, tidak ada yang boleh melarangnya berpikir dengan tempurung kepalanya. Bagaimana pun, dia memiliki hak untuk memimpikan sejarah favoritis tentang kerajaan (kesultanan?) Nusantara menurut versi kepalanya.

Peluang yang dapat dilakukan adalah terus menerus mewacanakan alternatif Islam(isasi) yang lebih baik. Tidak boleh lagi menerima perubahan sosial anak-anak muda ini dengan sikap yang sepenuhnya lugu dan naif. Seraya memberikan penghormatan kepada ekspresi spiritual mereka, karena bagaimana pun ia menandai suatu sikap keberagamaan, namun kritik terhadap sikap-sikap konservatif yang mereka bangun harus berjalan terus, karena tidak banyak sisi positif yang mampu diraih dari ketaatan yang keras kepala seperti ini.

Pengertian “ketaan yang keras kepala” memang tidak buram, namun tidak terlalu terang juga. Sifat ini tidak hanya menjangkit anak muda pecicilan yang cenderung konservatif, namun tipis pula terdapat pada pem-bully-nya. Mungkin Anda akan dibuat kaget Gus Dur pun memiliki hipotesa bahwa Raden Wijaya pun beragama Islam. Cak Nun, dalam sebuah ceramahnya di sebuah universitas, sempat mengutarakan hal yang sama. Namun tidak ada yang “berani” melakukan protes kekanak-kanakan pada hipotesa yang diucapkan keduanya.

Sejauh yang saya ketahui, pernah ada gagasan yang lebih sporadis daripada gagasan anak muda konservatif di atas, yaitu: Islamisasi Ilmu Pengetahuan, yang semarak digaungkan di dunia Islam termasuk Indonesia. Gagasan ini dipelopori oleh intelektual besar seperti Ismail Raji Al-Faruqi, Syed Hosen Nasr, dan Sayid Naquib Alattas. Gagasan ini menguji secara ketat ilmu mana yang layak “masuk Islam”, kemudian lahirlah ilmu-ilmu muallaf seperti Psikologi Islam, Antropologi Islam, dan lain sebagainya.

Meskipun masih terdapat celah koreksi di sana-sini, namun harus diapresiasi antusiasme umat Islam untuk menampilkan lagi citra Islam yang ramah ilmu dan akrab diskusi. Banyak di antara intelektual muslim yang menolak gagasan ini. Sekadar memberi contoh, di antaranya adalah Fazlur Rahman dan Abdul Salam, peraih nobel Fisika. Antara dua kubu saling mengeluarkan hujjah, argument, dan perdebatan keduanya pun berlangsung sangat indah. Perdebatan yang elegan.

Saya khawatir pasca Islamisasi Gajah Mada ini tidak ada maslahat apa-apa dalam perkembangan pola pikir masyarakat muslim Indonesia, selain kontraproduktif: berangkat dari niat saling menyalahkan, saling mengalahkan. Sialnya, kedua kubu ini tidak punya tradisi membaca. Maka yang Islam macam apa yang bisa diharapkan dari perdebatan keduanya?

*) Rumail Abbas, GusDurian Jepara, Peneliti Budaya Pesisiran di Yayasan Rumah Kartini, tinggal di: @Stakof