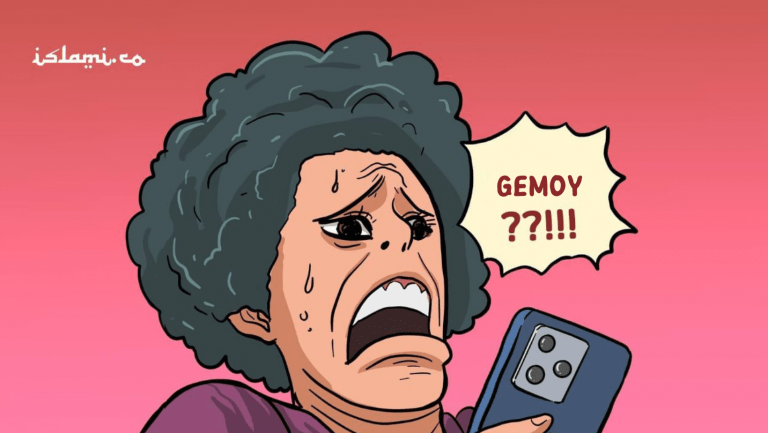

Gemoy makin meresahkan. Ia tidak lagi menggemaskan. Kata “Gemoy” bahkan dipakai secara menor, di perempatan jalanan besar maupun di atas kaus peraga kampanye.

Tidak jelas memang siapa penemu kata “Gemoy”. Saya mencari di mesin pencarian juga tidak ketemu, sama seperti para aktivis korban penculikan yang hilang di satu dekade terakhir menjelang pergantian abad 20 ke abad 21.

Meskipun begitu, arti di balik “gemoy” masih bisa dipahami, setidaknya, karena saya besar di generasi yang memang menjadi penutur asli kata “gemoy”.

Gemoy berarti “gemas”. Ia adalah kata sifat. Gemas di sini biasanya merujuk pada aspek yang bersifat fisik. Dengan kata lain, “gemoy” diperuntukkan kepada subjek yang memiliki (bentukan) tubuh yang menggemaskan. Misalnya adalah kalimat “anak gajah itu gemoy sekali”.

Tetapi gemoy juga bisa digunakan untuk merujuk kepada perilaku subjek yang dianggap menggemaskan. Tingkah laku balita, umpanya, bisa diinterpretasikan sebagai perilaku yang gemoy.

Atau, kepada hewan-hewan yang masih berusia kanak-kanak. Mereka biasanya memiliki polah yang lucu dan menggemaskan. Itulah gemoy dalam arti yang kedua.

Sebagaimana perkembangan bahasa pada umumnya, makna dari suatu “kata” adalah sepenuhnya bergantung pada konstruksi sosial di mana kata itu dipakai. Artinya, “gemoy” bisa saja berubah makna, sejauh masyarakat pengguna kata tersebut “bersepakat” untuk memaknainya dengan cara yang berbanding-terbalik dengan makna asal kata tersebut.

Begini. Mari kita sisipkan sebuah ilustrasi. Kata “Jihad” di waktu dan tempat asalnya memiliki arti yang sangat luhung. Ia bisa dimaknai sebagai “sebuah usaha yang dilakukan secara sungguh-sungguh”, atau “attempt to”. Kata ini bisa mencakup banyak hal, mulai dari belajar, bekerja, hingga berperang.

Dalam perkembangannya, “jihad” juga menjadi medium propaganda sebagian orang untuk memacu adrenalin orang lain supaya menyerang kelompok di luar dirinya yang berbeda dan dianggap sesat, kafir, walaupun tidak tidak bersalah. Ngeri.

Akibat dari keangkuhan orang-orang nir-literasi itulah kata “jihad” mengalami pergeseran makna. Bagi sebagian orang, “jihad” bisa berarti horor. Ia laksana teror yang akan menerkam siapa pun, dan karena itu konstruksi makna dari kata “jihad” (di)melekat(kan) dengan aksi-aksi terorisme.

Tidak mudah untuk mengembalikan marwah “jihad” sebagai idom yang bersifat produktif, bukan opresif. Setidaknya hingga tulisan ini dibuat, para pendakwah dan sarjana muslim yang memiliki nalar kritis terus berjihad mengembalikan makna “jihad”.

Kalau tidak percaya, ketik saja kata kunci “makna jihad” di Youtube. Besar kemungkinan hasilnya adalah video “klarifikasi” para ulama sekaliber Prof. Quraish Shihab, Gus Baha, Ustadz Adi Hidayat, dan masih banyak lagi.

Hasil yang sangat kontras akan kamu temui jika mengetik kata kunci “jihad” di mesin pencarian Google. Yang keluar justru pawai bedil dan serdadu haus konflik.

Ilusi Gemoy

Sekarang, apa yang bisa diharapkan dari seorang calon presiden dengan spek gemoy? Gemoy mungkin bisa membuat sebagian orang tersenyum atau tertawa sejenak, tetapi apakah senyum dan tawa itu dapat memperbaiki nasib anak-anak stunting?

Pemilihan seorang pemimpin seharusnya membawa harapan perubahan yang positif dan berkualitas. Gemoy, dalam konteks ini, mungkin hanya menciptakan gelombang keceriaan sementara yang tak berarti dalam sejarah bangsa Indonesia.

Orang mungkin lupa kalau gemoy itu adalah ilusi yang bersifat temporal. Segemoy-gemoy-nya anakan kucing, misalnya, pada gilirannya ia juga akan menjadi pemburu unggas atau hewan lain yang masuk dalam list instingtif buruannya.

Lebih dari itu, plesetan kata “gemoy” dari kata “gemas” seolah menjadi representasi dari cara pandang yang kurang serius terhadap politik. Apakah kita benar-benar ingin menyederhanakan pilihan pemimpin hanya dalam kategori seberapa menggemaskannya mereka?

Dalam konteks politik, kualitas seorang pemimpin seharusnya diukur dari kemampuannya merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan, bukan seberapa “gemoy” atau menggemaskan mereka terlihat di media sosial.

Sejarah politik Indonesia telah mencatat pemimpin-pemimpin besar yang dikenang atas kontribusi nyata mereka. Namun tampaknya belum pernah sebelumnya kita disuguhi dengan kampanye yang begitu dipenuhi dengan kata-kata yang justru lebih cocok berada di dunia hiburan daripada politik.

Kembalikan “gemoy” pada khittahnya…