Sebuah video viral seorang berpeci hitam berteriak ingin memenggal kepala Jokowi. Netizen pun gaduh. Banyak yang meminta pihak kepolisian segera menangkap orang tersebut. Kepolisian pun menangkap pria berpeci hitam tadi yang berdomisili di Parung Bogor. Saat ditangkap, pria berinisial AH tidak segarang apa yang ada dalam video viral.

Saya tidak akan banyak menyoroti pria dalam video. Namun mengapa seseorang begitu berani mengutarakan kecaman tersebut?

Sebenarnya sudah ada kasus serupa kasus AH sebelumnya. Pemuda berinisial S mengunggah video ancaman pembunuhan kepada Presiden Mei 2018 lalu. Videonya sempat viral dan S akhirnya diringkus. Proses hukum tetap berjalan walau S tidak ditahan.

Dari video berisi kedua pelaku akan muncul kita persepsi berikut:

- Kedua pelaku dipersepsikan berani atau nekat beraksi melontarkan kebencian akut kepada Presiden

- Kedua pelaku memiliki alasan dan narasi mengapa mereka begitu membenci Presiden

- Kedua pelaku mungkin sudah melalui tahap atau pengalaman tertentu untuk mengekspresikan kebenciannya

Sehingga, kita bisa selaraskan persepsi bersama. Bahwa kedua pelaku kita anggap berani bahkan nekat. Dengan keberanian yang ditampilkan ini memiliki latar belakang. Dan akan ada proses sampai mereka berani mengutarakan kenekatannya via sosial media.

Namun yang membedakan kasus AH dan S, sesuai pengakuannya adalah:

- AH menyatakan dirinya khilaf akan ancaman kepada Presiden yang ia lontarkan

- S mengaku video yang ia buat adalah tantangan (challenge) dari temannya

Pengakuan kedua pelaku diatas penting. Dan sekaligus akan menjadi basis sejauh mana proses kebencian terakumulasi menjadi aksi. Dan berikut analisa yang coba saya buat. Walau analisa ini subjektif. Namun saya pastikan aspek yang muncul berdasar artikel dan referensi yang telah saya gunakan.

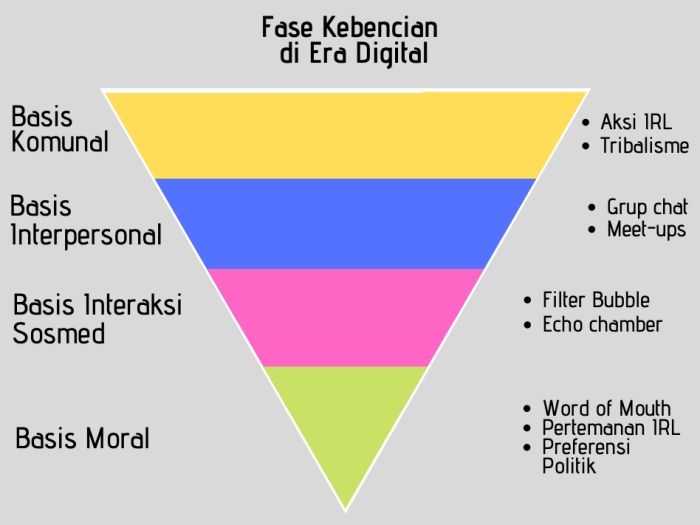

Fase kebencian seperti aksi S ataupun AH berbentuk segitiga terbalik (top-down). Kebencian muncul dari fase moral yang sangat personal. Lalu berakhir dengan bentuk akumulasi kebencian berbasis komunal.

Yang menarik dari fase ini adalah pembentuk fase kedua yang berdasar interaksi sosial media. Karenanya saya menyebutnya fase keberanian di era digital. Fase-fase berikutnya interaksi sosmed akan menjadi kian intens dan berjejaring luas.

Sedang penjelasan tiap fase keberanian adalah sebagai berikut:

Fase Pertama

Basis moral supaya orang berani membenci menjadi pemicu awal. Faktor yang mempengaruhi antara lain; perkataan orang lain yang dipercaya (word of mouth), pertemanan dunia nyata (IRL), dan preferensi politik.

Moral yang didasarkan pada keyakinan dan ideologi menjadi pemicu. Obrolan keluarga, teman, atau rekan kerja mempengaruhi preferensi politik seseorang. Aspek preferensi politik saya titik beratkan karena kasus ancaman kepada Presiden pun politis.

Kebencian untuk mengecam Presiden pada masa ini masih dibayangkan. Hanya berbentuk imajinasi dan kata hati pribadi untuk membenci. Belum ada pernyataan antipati dalam tulisan bahkan lisan.

Fase Kedua

Basis interaksi sosial media kini kian personal dan real-time. Preferensi politik yang dipengaruhi teman berdampak pula pada pemilihan teman. Teman yang tidak ‘beraliran serupa’, akan jarang diberikan like, komentar, dan share. Atau yang lebih dikenal sebagai social gesture.

Ketika ketimpangan social gesture terulang dan dibiasakan. Algoritma sosial media pun mendeteksinya. Terciptalah penjara filter bubble. Dimana linimasa akan lebih banyak memunculkan posting/akun yang ‘beraliran serupa’ atau (homogen).

Sehingga, persepsi ruang gema (echo chamber) muncul. Yang terjadi adalah auto-indoktrinasi ‘aliran serupa’. Kebenaran berbasis ‘aliran serupa’ terbentuk, terpupuk, dan dipaparkan secara personal 24 jam perhari selama 7 hari seminggu.

Komentar nyinyir bisa dibubuhkan di sebuah posting menjelekkan kinerja Presiden misalnya. Karena orang-orang lain di linimasa pun melakukan nyinyiran serupa. Komentar nyinyiran yang dibubuhi social gesture pun menjadi candu. Dan akhirnya berulang-ulang dilakukan di lain waktu.

Fase Ketiga

Basis interpersonal pun terbentuk dari ribuan akun anonim dan asli yang tidak dikenal. Akan ada oknum yang mengorganisir ribuan akun tak saling kenal ini. Biasanya via direct message (DM) atau memposting link grup chat/undangan join grup. Bukan tak mungkin terbentuk grup chat.

Grup chat ini tahapnya lebih personal dengan interaksi interpersonal. Personal karena bisa aktif memantau grup chat. Interpersonal karena akan muncul tegur sapa sampai diskusi. Dari interaksi ini meet-upsalias kopi darat untuk ngopi, sarasehan, sampai seminar mungkin dibuat.

Dengan preferensi politik yang serupa. Dan obrolan grup chat yang hanya berkisar topik serupa. Maka konteks IRL (in real life) adalah menyatukan visi, misi, dan interkasi. Karena bertemu muka akan menciptakan rasa dan kesan bagian sebuah kelompok (tribalisme).

Pada fase ini, kebencian sudah bisa nyata dilakukan via lisan. Sumpah serapah yang nyata diungkap menjadi sebuah persembahan kesetiaan pada kelompok ini. Anggota lain bisa turut bersumpah serapah atau meresapi konteks situasi kebencian yang dimunculkan.

Fase Keempat

Basis komunal muncul jika ketiga fase diatas terbentuk baik. Tribalisme menjadi dasar bersama perkumpulan. Dan aksi bersama menjadi bentuk nyata dari perkumpulan. Dalam aksi nyata, bisa didapati beragam kelompok bersama membentuk massa yang lebih besar.

Dengan pola fikir kebencian yang sudah homogen dan militan, perkumpulan ini solid dan seragam. Baik dalam hal pemikiran, tujuan, dan aktifitas aksi. Karena grup chat sudah lebih dahulu mengkondisikan dan mengkoordinasi semua hal.

Aksi massa besar ini menjadi ajang kopi darat terbesar. Biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi bisa datang secara sukarela dari para peserta yang datang. Sifat kesukarelawanan pun muncul dan menjadi hal yang diapresiasi dalam kelompok besar ini.

Massa yang terbentuk adalah massa konkrit. Dimana ada ikatan batin, norma, dan hirarki yang jelas. Pada massa konkrit ini, sifat impulsif dan tidak rasional bisa muncul saat ada ancaman, provokasi, bahkan arahan jelas.

Maka muncullah sumpah serapah yang kadang diluar kendali. Walau secara rasional seseorang peserta menaati koordinator lapangan. Mengancam pihak tertentu dalam kelompok kecil oleh orang tertentu sulit dideteksi dan dicegah.

Namun perlu digaris bawahi dari kasus S dan AH adalah sebagai berikut:

Kasus kebencian S dilakukan dengan basis tantangan (challenge) dari teman. Bisa dikatakan, S hanya mencapai fase kebencian dengan basis interpersonal. Tersangka S belum mencapai basis komunal.

Karena apa yang dilakukannya bisa jadi tekanan dari teman (peer pressure). Pembuktian S agar dianggap dan diterima dalam kelompok kecil teman-temannya (tribe). Adalah dengan melakukan aksi mengancam Presiden dengan merekam dan membaginya di sosial media.

Sedang pada kasus AH, kebencian yang timbul memenuhi semua fase. Walau AH sendiri beralasan dirinya khilaf saat mengancam Preside. Namun konteks suasana dalam videonya yang viral menunjukkan ia tidak sendiri.

Dalam aksinya, ia bisa dikatakan terikat secara basis tribalisme pada massa tersebut. Bisa jadi perekam tidak mengenal AH, dan sebaliknya. Namun dengan kuatnya ikatan batin dan militansi. Sumpah serapah kepada Presiden terdengar biasa dan malah diglorifikasi.

Maka bisa dikatakan, dalam interaksi berbasis sosmed dan interpersonal, cacian atau makian pada kelompok/Presiden adalah kebiasaan. Tidak ada lagi rasa sungkan atau rikuh mengucap ancaman kepada Presiden.

Rambu Tanda Bahaya

Fenomena aksi nekat S dan AH hanyalah satu dari bentuk kebencian tribalisme digital. Bentuk paling ekstrim tribalisme digital antara lain aksi video eksekusi oleh ISIS atau aksi penembakan di mesjid di Christchurch New Zealand.

Namun bukan berarti aksi S dan AH bisa dianggap ‘ringan’. Mungkin ada video dan aksi lain di konteks Indonesia yang juga beredar namun belum terangkat ke media.

Ada dua solusi dari bentuk ektrimisme dalam kelompok tribal berbasis digital ini:

- Pertama, mendeteksi jaringan dan infrastruktur kelompok dengan keberanian yang bertentangan dengan norma dan hukum. Contoh aksi S dan AH begitu spesifik dengan Pilpres. Masih ada kelompok lain berideologi berdasar agama, ras, dan separatisme yang berjejaring di dunia digital.

- Kedua, memberik edukasi nasionalisme dan cegah ekstrimisme di dunia nyata. Pendidikan kewarganegaraan kita terasa formal. Dan hanya ada di ruang kelas. Nilai-nilai pendidikan Pancasila pun hanya sebatas hafalan dan bukan panduan hidup bernegara.

- Ketiga, peran media dalam membangkitkan cinta tanah air dan norma. Media dan sosial media di Indonesia secara bersama dan konsisten menyiarkan konten berbasis nasionalisme. Siaran religi dan kebudayaan pun ditayangkan untuk yang selaras dengan nilai-nilai berbangsa.

Tidak boleh ada lagi pemakluman pada ujaran kebencian seperti kasus S dan AH. Ujaran kebencian yang dibentuk secara personal, algoritma, interpersonal dan komunal kian mengkhawatirkan.

Ruang-ruang digital yang menyediakan tumbuh suburnya kebencian sulit dilihat. Sehingga yang muncul dan tersorot adalah dampaknya. Ancaman pembunuhan dan pemenggalan kepala Presiden hanya ujung kecil dari besarnya gunung es kebencian digital.

Salam,

Wonogiri, 13 Mei 2019

*Tulisan ini sebelumnya dimuat di sini dan dimuat ulang atas persetujuan penulis