Satu hal di masa kekuasaan Jokowi yang belum ada sebelumnya ialah merebaknya fenomena influencer media sosial.

Berbeda dengan para intelektual publik yang umumnya terlahir dari institusi akademik atau lembaga non-pemerintah independen, mereka lebih berfungsi sebagai perpanjangan kekuasaan (negara) untuk mempengaruhi pikiran masyarakat – terkait moderasi beragama dan kontra-wacana atas konservatisme Islam pasca kejatuhan Orde Baru.

Salah seorang di antaranya – dengan nama samaran Guru Gembul – adalah yang paling menyita perhatian bukan saja karena keberaniannya mengangkat sejumlah isu sensitif, namun juga karena ia tidak memposisikan diri sebagai partisan politik dan ideologis, serta menyatakan dirinya terbuka untuk berdiskusi dengan siapapun.

Oleh pengagumnya, Guru Gembul (GG) sering dianggap semacam ‘pemikir bebas’ (freethinker) dengan alur argumennya cenderung liar dan provokatif, yang uniknya tidak berkecenderungan ateis namun tetap Islami.

Baca juga: Ekstremitas Guru Gembul, Matinya Kepakaran dan Intoleransi Komunitas Habaib

Jika diperhatikan lebih jauh, sepak-terjang GG di kalangan para influencer ini sebenarnya sejalan dengan pendekatan dari pemerintahan Jokowi yang merangkul semua pihak, namun secara efektif mengisolir kelompok atau aliran pemikiran yang paling ‘kadrun’ alias konservatif.

Perdebatan mengenai keabsahan genealogis (nasab) para Ba’alawi dan delegitimasi otoritas kelompok tersebut menunjukkan kecenderungan ke arah itu.

Aspek yang lebih sentral dari pemikiran GG dan mungkin sekali diabaikan oleh para pendukung liberalnya adalah pandangan bahwa menurut sains manusia secara alamiah tidak setara, dan bahwa ideologi-ideologi yang memperjuangkan kesetaraan itu tidak saintifik, namun dilandasi oleh ideal-ideal etis belaka.

Mungkinkah bahwa ia, memang dimunculkan sebagai sarana bagi penguasa – Jokowi atau Prabowo sekarang ini – untuk menormalisasi otoritarianisme baru dengan menunjukkan berbagai kelemahan sistem demokratik, dalam hubungannya dengan mentalitas Indonesia secara umum?

Artinya publik digiring untuk setuju bahwa beberapa bentuk praktik otoriter mungkin sesuai untuk masyarakat Indonesia yang terbatas tingkat intelektualitasnya, dan beberapa bentuk ketidaksetaraan dalam hal gender atau kelas sosial-ekonomi adalah alamiah adanya.

Di antara banyak kontennya, pendapat Guru Gembul mengenai feminisme dan seksualitas perempuan tampak paling konservatif dibanding isu-isu lainnya.

Ia merujuk pada sejumlah pertentangan yang cukup tajam di antara para feminis sebagai bukti ‘kebingungan’ dan ‘inkonsistensi’ mereka, seperti bagaimana feminisme menyikapi pornografi dan prostitusi.

Meski tujuan feminisme adalah kesetaraan gender dan melawan ekspoitasi terhadap tubuh perempuan, sebagian feminis justru melihat pornografi sebagai pembebasan seksualitas perempuan; Itu merupakan sedikit saja dari bidang pekerjaan di mana kaum perempuan memiliki akses terhadap sumberdaya ekonomi yang secara eksklusif menjadi milik mereka.

Selanjutnya, konsep peran gender atau ‘pembagian kerja secara seksual’ menurut GG bukan semata konstruksi sosiokultural namun kondisi alamiah, hasil dari evolusi biologis yang menempatkan laki-laki dan perempuan dalam fungsi-fungsi berlainan; Peran kaum lelaki – untuk bertarung dan mencari nafkah – merupakan turunan dari naluri mempertahankan hidup, sementara peran domestik perempuan diturunkan dari insting berketurunan dan mempertahankan spesies.

Sesederhana itukah masalahnya?

Masalahnya, apa yang dianggap sebagai kondisi ketidaksetaraan alamiah manusia itu hanya dapat dikatakan benar pada masa pramodern dan pra-industrial, tepatnya sebelum abad ke-18, dan setelahnya sejarah manusia lebih banyak digerakkan oleh ideal-ideal kesetaraan meski tidak (semuanya) terwujud.

Seperti telah dikemukakan, ide kebebasan individu, juga kesetaraan ras, kelas dan gender merupakan konsekuensi dari revolusi demokratik, saintifik, dan industrial-teknologi yang memperbaiki ‘well-being’ manusia, mengurangi rasio kematian, serta mengurangi konflik dan/atau kekerasan.

Di sisi lain industrialisasi juga berimplikasi pada overpopulasi, keterbatasan sumber daya dan kemiskinan yang meningkat, sehingga bisa dikatakan bahwa berbagai visi ideologis pasca Pencerahan itu dimunculkan sebagai antisipasi terhadap dampak modernitas industrial.

Pada sisi tertentu boleh dikatakan bahwa ide pemikiran bebas maupun feminisme adalah rancangan global untuk mengurangi populasi manusia – dengan merenggangkan ikatan komunal dan mengurangi minat orang-orang untuk hidup dalam perkawinan/keluarga yang mengikat, alih-alih bersifat kemitraan semata.

Akan tetapi kondisi ini, bukan seperti apa yang Guru Gembul katakan (sebagai melawan kodrat alamiah manusia); itu justru merupakan semacam reaksi ‘alamiah’ terhadap kondisi ‘non-alamiah’ dan merupakan bagian dari evolusi kemanusiaan.

Kehidupan individualis dalam peradaban yang makin termediasi oleh teknologi digital, juga keengganan sementara orang untuk terikat dalam perkawinan dan berketurunan. karena standar hidup yang makin tinggi dan tidak terpenuhi di kalangan menengah – merupakan reaksi alamiah belaka yang dapat saja berubah seiring naik turunnya pertumbuhan populasi.

Demikian pula, adalah keliru untuk berasumsi bahwa ideologi dimunculkan dari gagasan etika an sich dan mengesampingkan temuan dan argumentasi saintifik – dalam banyak hal ideologi sekular terbentuk dari campuran sains dan filsafat, sekaligus ikut membentuk perkembangan sains itu sendiri.

Di sisi lain, sebenarnya ada lebih banyak orang menolak kebebasan, lebih menyukai keterikatan dan dengan sukarela menerima kekuasaan (nyaris) mutlak ataupun tatanan hierarkis.

Seperti dikemukakan psikoanalis aliran Frankfurt, Erich Fromm dalam ‘Escape From Freedom’ (1941), kebebasan individu dalam artian negatif (‘bebas dari’) dalam taraf tertentu melemparkan manusia dalam kondisi keterasingan dan kecemasan – yang hanya dapat diatasi ketika ia menerapkan kebebasan positif (‘bebas untuk’) dalam arti menggunakan kuasa untuk memaksa dan menciptakan keteraturan.

Fenomena ini disebut Fromm sebagai ‘kepribadian otoritarian’ yang merupakan basis psikologis kemunculan fasisme.

Artinya ada lebih banyak populasi manusia bersedua mengorbankan kebebasan yang penuh ketidakpastian itu demi rasa aman dan keterhubungan dengan lingkungannya, daripada kelompok individu yang sungguh menikmati kebebasan. Kenyataan semacam ini, ditambah dengan masih kuatnya ‘mentalitas kawanan’ dan sektarian di Indonesia, mungkin membuat seorang semacam GG lebih meyakini bahwa pemerintahan kuat, meski dengan kontrol kekuasaan secukupnya, masih diperlukan keberadaannya di negara seperti Indonesia.

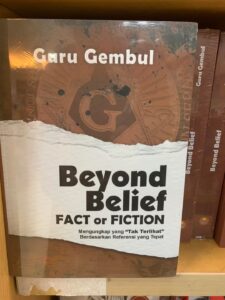

Ilustrasi : buku terbaru GG yg sebenarnya hanya diambil dari, mungkin versi ringkas dari narasi kontenya yang random. Juga penggunaan referensi sepertinya dicomot sekenanya tanpa mengikuti kaidah ilmiah)