Toshihiko Izutsu pernah membandingkan Taoisme dengan Sufisme, dua jenis filsafat-mistik yang tidak punya hubungan sama sekali. Yang satu berasal dari Cina abad ke-4 Sebelum Masehi, dan yang satu lagi berasal dari Andalusia abad ke-13 — dua sistem pemikiran metafisika yang dipisahkan oleh jarak-waktu 17 abad.

Izutsu, gurubesar studi Islam di Keio University, Tokyo, ini menyadari bahwa studi perbandingan seperti itu nyaris sebuah pekerjaan yang mustahil. Tapi ia melakukannya karena tertarik pada saran Henry Corbin – koleganya ketika sama-sama bekerja di Iran – agar perbandingan agama diletakkan pada tingkat meta-historis dalam kerangka dialog antar-peradaban. Izutsu memulai proyek risetnya pada awal tahun 1970an, dan hasilnya baru diterbitkan pertama kali pada 1981, dua belas tahun sebelum wafatnya pada 1993. Penerbit Mizan baru menerjemahkan bukunya dalam bahasa Indonesia pada 2015 lalu, dalam dua jilid terpisah. Ini buku yang sungguh menakjubkan.

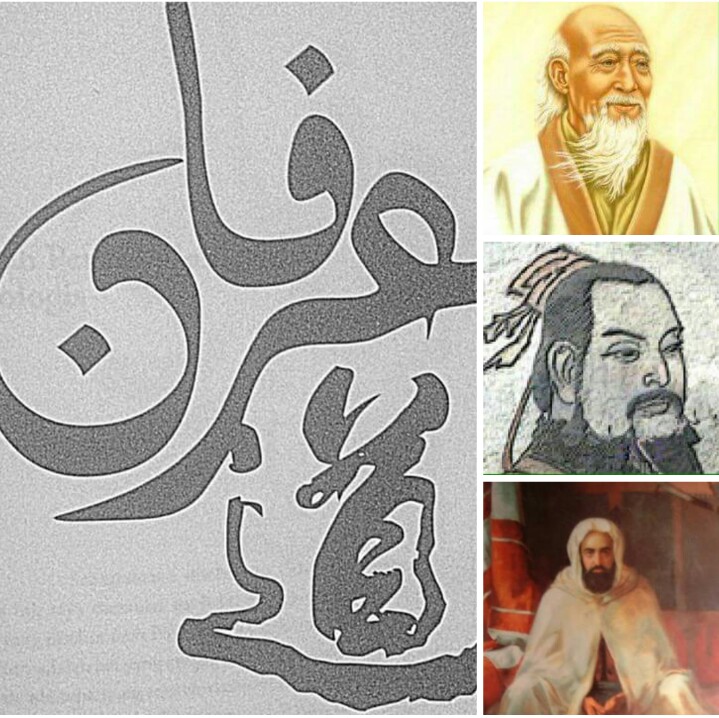

Izutsu mempelajari Ibn ‘Arabi untuk mewakili Sufisme di satu pihak, dan di pihak lain menelusuri pemikiran mistikal dua orang pendiri Taoisme, yakni Lao-tse dan Chuang-tsu. Menurut Izutsu, Sufisme dan Taoisme memiliki persamaan karena keduanya merepresentasikan corak pemikiran filsafat keagamaan eksistensialis. Itu yang menjelaskan mengapa ia tidak memilih Konfusianisme (Konghucu) yang lebih bercorak esensialis. Menurut hasil kajiannya Konfusianisme menjadi latar belakang munculnya Taoisme, tapi dalam perkembangan berikutnya Taoisme mengembangkan corak pemikiran baru yang berbeda dengan dengan Konfusianisme.

Apa yang paling penting dalam filsafat Taoisme, menurut Izutsu, adalah elaborasi bahwa pada kedalaman metafisisnya semua realitas merupakan “t’ien nie,” berasal dari ketunggalan eksistensi. Ini mirip dengan kontemplasi sufistik Ibn Arabi mengenai “wahdat al-wujud,” kertunggalan-wujud. Apa yang pada akhirnya manunggal itu memang bisa jadi secara indrawi tampak sebagai keragaman puluhan-ribu-hal (“wan-wu,” menurut Lao-tse), atau banyak-wujud-yang-mungkin (“mumkinât,” menurut Arabi). Tapi semuanya pada hakikatnya adalah “tajjali” (pengungkapan) dari yang Haqq, atau “shêng” (penyingkapan) dari yang Tao. Inilah pembahasan mengenai Eksistensi pada tingkat ontologis.

Menurut Izutsu, di sini Taoisme dan Sufisme menemukan titik-temunya, karena keduanya mempunyai pendekatan yang sama dalam memahami Realitas. Jika Realitas didekati hanya dengan penalaran, maka segala yang maujud akan muncul sebagai keberadaan yang terpisah-pisah pada tingkat fenomenal dan kongkret. Inilah model pemahaman Aristotelian.

Metode metafisik Taoisme dan Sufisme memahami Realitas bukan dengan sekadar menalarnya, tapi dengan “mengalami”-nya untuk merasuki hakikatnya, dan itu hanya bisa dilakukan melalui pendekatan supra-intuitif. Melalui pendekatan metafisikal demikian, Realitas itu berlapis-lapis dalam berbagai dimensi eksistensi. Namun demikian ada Realitas tertinggi yang mencakupi seluruh dimensi realitas lainnya yang lebih rendah. Dalam struktur ontologis seperti itulah Realitas menjadi tunggal dan satu adanya.

Menarik bahwa dalam studi Izutsu, ia menemukan lima lapis realitas baik menurut perspektif Taoisme maupun Sufisme. Di bab-bab terakhir buku keduanya, ia menjelaskan perbandingan itu dengan penuh antusias.

Sufisme Ibn Arabi maupun Taoisme Lao-tse dan Chuang-tsu adalah sistem pemikiran metafisik yang memang terkenal kompleks. Tapi melalui buku ini Izutsu mengulasnya dengan menarik, terutama ketika ia menekankannya pada fokus bahwa kedua sistem pemikiran-mistikal itu punya tujuan yang sama untuk transformasi batin manusia, yakni dalam rangka mencapai “ming” (pencerahan) dan “kasyf” (penyingkapan kebenaran).