Sebagian orang memuliakan keturunan Nabi Muhammad SAW, karena dalam tubuh mereka mengalir darah Rasulullah SAW. Demi menjaga kemuliaan itu pula berkembang tradisi pernikahan sesama keturunan Rasulullah. Orang yang fanatik dengan tradisi ini, tidak membolehkan sayyidah atau syarifah, sebutan untuk keturunan Rasulullah yang perempuan, menikah dengan laki-laki non-sayyid.

Pemahaman semacam ini pernah dikritik oleh Syekh Ahmad Surkati (1874-1943) pada tahun 1915-an. Awal mulanya beliau tidak ada maksud untuk membahas masalah tersebut panjang lebar. Namun pada saat berkunjung ke Solo, ia ditanya oleh Sa’ad bin Sungkar tentang hukum pernikahan perempuan keturunan Alawi dengan pria bukan keturunan Alawi menurut syariat. Sontak beliau menjawab, “Boleh menurut hukum syara’ yang adil.”

Jawaban ini populer dengan sebutan “Fatwa Solo”. Pada tahun ini menjadi perbincangan publik, setidaknya masyarakat Arab di Nusantara. Tidak senang dengan fatwa itu, sebagian kaum Ba Alawi mendesak pengurus Jamiat Kheir, tempat Syekh Ahhmad Surkati mengajar, untuk meminta kepada yang bersangkutan mencabut fatwanya.

Akan tetapi, Syekh Ahmad Surkati tidak mau mencabut pendapatnya dan memilih untuk mundur dari Jamiat Khair, yayasan yang mengundangnya ke Indonesia untuk menjadi tenaga pengajar tahun 1911. Menurut perjanjian, mestinya Jamiat Kheir harus menyediakan tiket perjalanan balik ke Mekkah, namun pengurus tidak mau mengakui adanya perjanjian itu pada saat diminta.

Karena tidak diberikan tiket balik, Syekh Ahmad Surkati bingung harus ke mana. Akhirnya beliau didatangi tiga pemuka masyarakat Arab Jakarta dari golongan non-Alawi untuk menawarkan bantuan. Ketiga pemuka itu adalah Umar Manggusyi, Saleh Ubaid, dan Said Salim Masy’abi. Mereka menyarankan bahwa Syekh Ahmad Surkati tidak perlu balik ke Mekkah, tetap tinggal di Jakarta untuk memimpin madrasah yang mereka dirikan. Tawaran ini diterima dengan sangat baik, tepat pada 6 September 1914, Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyyah resmi dibuka.

Namun urusan Syekh Ahmad Surkati tidak lantas selesai dengan menjadi kepala sekolah, fatwa yang disampaikannya di solo itu terus menjadi perbincangan dan perdebatan publik, terutama di kalangan masyarakat Arab. Perbincangan ini tidak hanya dari mulut ke mulut, tetapi juga menjadi bahan diskusi di berbagai media waktu itu.

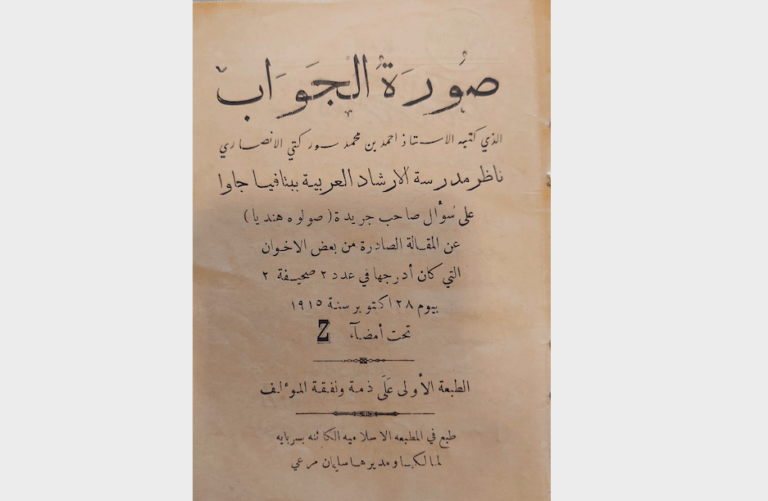

Pimpinan surat kabar Suluh Hindia, H.O.S Tjokroaminoto, meminta secara khusus kepada Syekh Ahmad Surkati untuk menjelaskan dasar hukum fatwanya beserta contoh-contohnya. Atas permintaan itu, beliau menulis buku kecil Surah al-Jawab yang isinya menguatkan alasan kebolehan pernikahan sayyidah atau syarifah dengan laki-laki non sayyid.

Seperti ditulis Bisri Affandi dalam tesisnya: Syaikh Ahmad al-Surkati: His Role in al-Irshad Movement in Java in the Early Twentieth Century, Syekh Ahmad Surkati tidak hanya menulis Surah Jawab, tetapi juga menulis Tawjih al-Ikhwan la Adab al-Qur’an, sebagai pelengkap dari kitab sebelumnya, dan risalah tanpa judul untuk menjawab pertanyaan dari al-Aydarus asal Banjarmasin tentang beberapa istilah yang tercantum dalam Surat Al-Jawab.

Konteks Penulisan Buku

Buku kecil ini berjumlah kisaran 29 halaman. Bagian awal menjelaskan konteks penulisan buku di mana Syekh Ahmad Surkati mendapati sebuah artikel yang isinya cenderung memantik api ashabiyyah (fanatik kesukuan) yang dikobarkan sebagian orang. Artikel yang terbit pada 28 Oktober 1915, menurut beliau tidak didasarkan pada argumentasi yang kuat, lebih banyak fitnahnya, dan merusak kehormatan umat Islam.

Sekalipun dikritik keras dan difitnah macam-macam, menurut temuan Bisri Affandi, tulisan Syekh Ahmad Surkati itu tidak dimaksudkan untuk berkonfrontasi dengan Ba Alawi, tetapi hanya untuk memenuhi permintaan dari surat kabar Suluh Hindia. Maka dari itu, pada bagian awal buku ini, beliau menyatakan untuk tidak tertarik membalas fitnah yang disampaikan kepadanya dengan hinaan pula, sebab membantah sesuatu yang tidak berdasarkan argumentasi yang kuat hanyalah akan menghabiskan waktu saja.

Karena diminta untuk menjelaskan, tidak ada alasan untuk menolaknya. Apalagi dalam Islam, menurut Syekh Ahmad Surkati, menyembunyikan ilmu adalah sesuatu yang dilarang Rasulullah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda:

من سُئل عن علمٍ يعلمهُ فكتمهُ ألْجِمَ يومَ القيامةِ بِلِجَامٍ من نارٍ

Artinya:

“Barangsiapa yang ditanya mengenai suatu ilmu dan ia menyembunyikannya, maka ia akan dicambuk dengan cambuk dari api neraka pada hari kiamat.” (HR: Abu Daud)

Selain itu, masalah yang ditanyakan juga tidak perlu disembunyi-sembunyikan karena bagian dari sesuatu yang sudah maklum di dalam agama, ma’lum min al-din dharurah. Beliau juga tidak mau orang mengira bahwa Islam tidak memperlakukan umatnya secara setara dan mengenyampingkan pentingnya amalan demi menjaga nasab.

Hukum Asal Nikah

Dalam literatur fikih, hukum pernikahan itu disamakan dengan hukum jual-beli dan upah. Akad jual beli dikatakan sah apabila ada barang yang diperjual-belikan dan alat penukarnya, atau dalam konteks sekarang uang yang digunakan untuk membelinya ada. Begitu juga dengan upah, dihukumi sah bila jasa yang ditawarkan dan upah yang dibayarkan sama-sama dipenuhi. Transaksinya dikatakan sah karena kedua belah pihak dianggap sudah sama-sama sepakat, setuju, dan ridha dengan transaksi yang dilakukan.

Maksud penjelasan ini bukan untuk menyederhanakan nikah seperti halnya jual beli, apalagi merendahkan perempuan, tetapi hanya untuk memberi penekanan bahwa konsep pernikahan di dalam Islam itu tidak muluk-muluk. Selama kedua belah pihak sepakat dengan pernikahan itu, wali dari pihak perempuan mengizinkan, dan ada maharnya, akad nikahnya dihukumi sah. Meskipun keduanya berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda.

Ini sudah menjadi hukum yang disepakati para ulama, setidaknya ulama fikih empat madzhab. Karenanya, tidak ada yang perlu dipermasalahkan jika ada pasangan yang berasal dari latar-belakang keluarga yang berbeda, misalnya satu keturunan Rasul dan satunya lagi tidak, untuk melakukan akad nikah. Syekh Ahmad Surkati menjelaskan:

لأن الأئمة الأربعة المجتهدين متفقون على أنه إذا رضيت المرأة ووليها الأقرب أو اولياؤها الاقربون لتزيج مسلم وعين المهر وحصل الايجاب والقبول بغير شرط صح النكاح بدون نظر الي شيءل وراء ذلك

“Para ulama empat madzhab sepakat bahwa bila ada seorang peremuan dan walinya sudah ridha untuk menikahkannya dengan seorang muslim, maharnya jelas, dan ijab kabulnya sudah berlangsung tanpa syarat, hukum nikahnya dapat dikatakan sah tanpa perlu memperhatian sesuatu yang lain di balik itu.”

Islam Agama Keadilan dan Kesetaraan

Poin penting yang disampaikan Syekh Ahmad Surkati adalah bahwa Islam agama keadilan dan kesetaraan. Semua manusia sama dan punya hak yang sama. Asal-usulnya satu, sehingga tidak bisa dikatakan satu suku lebih mulia dibanding yang lain. Seorang bisa dikatakan mulia di dalam Islam bila berilmu, beramal baik, dan berakhlak baik. Kemuliaan didapat bukan dari keturunan, tetapi dari akhak yang baik. Sebab itu, Syekh Ahmad Surkati mengatakan:

أن اصل جميع الناس واحد بلا خلاف. ولا فضل لاحد على احد بذات دمه و لحمه، ولكنهم يتفاضلون بالصفات والاثآر وحسن التربية

“Asal usul manusia semuanya sama, tidak ada perdebatan. Seorang dimuliakan bukan karena darah dagingnya (nasab), tetapi mereka dimuliakan karena sifat, perilaku, dan pendidikan yang bagus (akhlak).”

Andaikan kemuliaan itu diperoleh melalui keturunan, sudah pasti tidak ada manusia yang buruk dan jahat di dunia ini. Sebab seluruh manusia asal usulnya sama, keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa. Namun faktanya, anak cucu Adam juga beragam. Ada yang menjadi Nabi, Rasul, penguasa, dan ulama, tetapi ada pula yang menjadi penjahat, tukang tipu, dan pembunuh. Jadi, baik orang baik ataupun orang jahat pada hakikatnya leluhurnya sama. Syekh Ahmad Surkati mengutip hadis bahwa Rasulullah bersabda:

لا فضلَ لعربيٍّ على عجميٍّ ، ولا لعجميٍّ على عربيٍّ ، ولا لأبيضَ على أسودَ ، ولا لأسودَ على أبيضَ إلَّا بالتَّقوَى، النَّاسُ من آدمَ ، وآدمُ من ترابٍ

Artinya:

“Tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas orang Ajam (non-Arab), bagi orang Ajam atas orang Arab, orang kulit putih atas orang kulit hitam, begitu juga orang kulit hitam atas kulit putih, kecuali dengan takwa. Seluruh manusia dari Adam, dan Adam dari tanah.”

Dengan demikian, tidak relevan untuk saling membanggakan nasab dan keturunan. Walaupun keturunan ulama dan Rasul sekalipun, semuanya tidak berguna kalau tidak berilmu, beramal, dan berakhlak yang baik. Sebab, sekali lagi, ketiga hal itu (ilmu, amal, dan akhlak) tidak bisa diwariskan melalui keturunan, tetapi harus dipelajari, dilatih, dan diupayakan terus menerus.

Syekh Ahmad Sukarti mencontohkan, benih pohon besar tidak akan tumbuh menjadi pohon besar yang bagus dan kokoh kalau tidak pernah dipupuk dan dirawat sejak kecil. Sebaliknya, benih pohon kecil berpotensi untuk menjadi pohon yang kuat dan besar kalau dirawat dengan benar.

Begitu pula manusia, seorang anak yang lahir dari keluarga yang berilmu dan berakhlak baik, tidak akan mungkin tumbuh menjadi anak yang berilmu dan berakhlak, kalau tidak pernah diajarkan dan dididik sejak dini. Sementara anak yang berasal dari keluarga pemalas dan dipandang hina oleh masyarakat, suatu saat akan bisa menjadi anak yang pintar dan berilmu kalau ada yang melatih dan mengajarinya sejak kecil.

Kemudian, di akhirat kelak manusia dihisab berdasarkan amal ibadah dan amal baiknya. Tidak penting pada hari itu kita anak siapa dan keturunan siapa. Nasab tidak akan membantu sedikit pun. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW:

ومَن أبطَأ به عمَلُه لَمْ يُسرِعْ به نسَبُه

Artinya:

“Siapa yang lambat dalam beramal, maka nasabnya tidak akan bisa membantunya.” (HR: Ibnu Hibban)

Atas dasar itu, Syekh Ahmad Surkati tidak setuju dengan pendapat atau sebagian umat Islam yang menganggap nasab dan silsilah keluarganya lebih mulia dibandingkan yang lain. Pandangan semacam ini tidak patut disematkan kepada ajaran Islam, bahkan bisa mengotori ajaran Islam itu sendiri. Sebab Islam adalah agama yang mendukung keadilan dan keseteraan manusia, dan tidak ada keistimewaan khusus bagi orang yang lahir dari keturunan orang mulia sekalipun. Dalam Surat Al-Jawab beliau mengatakan:

بان بعض الشعوب افضل من غيرهم لذات دمآئهم ولحومهم بدون اعتبار عمل او علم ونسبة هذا القول الى الشرع الشريف تلويث له بما لا يناسب شيئا من اصوله

“Ada yang mengatakan bahwa sebagian suku/bangsa lebih utama dibanding lainnya karena nasab (darah dan daging) mereka, tanpa memperhatikan atau mempedulikan ilmu dan amalnya. Menganggap bahwa pandangan ini bagian dari ajaran agama itu sama saja dengan mengotori syariat, sebab menisbatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan dasar pokok syariat itu sendiri.”

Bagaimana dengan Konsep Kafa’ah?

Syekh Ahmad Surkati tidak menampik adanya pembahasan konsep kafa’ah (keserasian) di dalam kitab fikih. Namun perlu digarisbawahi, pembahasan ini dimaksudkan para ulama bukan untuk tujuan memuliakan satu kaum atas kaum lain, tetapi untuk menimbulkan kenyamanan dan menumbuhkan rasa cinta di antara pasangan suami-istri.

Contohnya, perempuan yang kaya, terbiasa hidup serba ada, makan dengan menu yang beragam, tidur di kasur yang nyaman, biasanya tidak mudah menyesuaikan diri kalau menikah dengan suami yang serba terbatas: penghasilan pas-pasan, tempat tinggal seadanya, makanan sehari-hari lauknya tidak pernah ganti. Kalau perempuan kaya tadi tidak siap menerima kondisi suaminya, sudah pasti pernikahan yang dijalankan tidak mudah, tidak nyaman, tidak melahirkan rasa cinta di antara keduanya.

Sebab itulah para ulama mengenalkan konsep kafa’ah, supaya potensi buruk yang akan terjadi bisa diantisipasi sejak mula. Akan tetapi, para ulama juga tidak mempermasalahkan kalau ada orang yang mau menikah dengan pasangan yang memiliki latar belakang yang berbeda. Misalnya, laki-laki kaya mau menerima perempuan miskin, atau sebaliknya. Dia memilih pasangannya dengan sadar, dia tahu kekurangan dan kelebihannya, dan siap untuk hidup bersama dengan resiko apapun. Agama membolehkan hal ini, sebab ridha dan tahu kondisi pasangan masing-masing merupakan kata kunci penting di dalam pernikahan.

Praktik Pernikahan di Masa Rasulullah

Argumentasi terakhir Syekh Ahmad Surkati terkait kebolehan perempuan sayyidah atau syarifah menikah dengan laki-laki non-sayyid adalah praktik yang dicontohkan Rasulullah dan para sahabatnya. Dalam banyak kasus, Rasul menikahkan perempuan dari suku yang dianggap mulia di Arab pada waktu itu dengan seorang mantan budak.

Syekh Ahmad Surkati menyebutkan beberapa contoh dalam bukunya. Pertama, Rasulullah menikahkan Zainab binti Jahsy dengan Zaid bin Haritsah. Zainab merupakan anak perempuan dari Umaimah binti Abdul Muthallib, bibi dari Rasulullah SAW. Ia berasal dari keluarga terhormat dan suku terpadang pada masa itu. Sementara Zaid bin Haritsah ialah seorang mantan budak.

Awal mulanya Zainab keberatan dengan pernikahan ini. Ia merasa lebih terhormat dibanding calon suaminya. Apalagi kebiasaan masyarakat Arab pada waktu itu adalah menikahkan anaknya dengan orang yang berasal dari kabilah yang sama atau setara. Sikap keberatan Zainab inilah yang menyebabkan Allah SWT menurutkan surat Al-Ahzab ayat 36.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًا مُّبِينًا

Artinya:

“Tidaklah patut bagi laki-laki mukmin dan tidak pula bagi perempuan mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia telah sesat, sesat yang nyata.” (Surat Al-Ahzab ayat 36)

Sebab turun ayat ini, Zainab akhirnya menerima dengan sepenuh hati menikah Zaid bin Haritsah. Namun pernikahan mereka berdua tidak berlangsung lama, keduanya bercerai dengan cara yang baik. Tidak lama setelah itu, Nabi SAW menikahkan Zaid bin Haritsah dengan Ummu Kulstum, putri dari pemuka Quraisy Aqbah bin Abi Mu’ith. Ini contoh yang kedua.

Ketiga, Rasulullah pernah menikahkan Fatimah binti Qais, perempuan dari keluarga terpandang kabilah Quraisy, dengan Usamah bin Zaid, yang juga berstatus sebagai mantan budak.

Keempat, Rasulullah menikahkan kedua putrinya, Ruqayyah dan Ummu Kultsum, dengan Utsman bin Affan. Disebutkan dalam sejarah, setelah Ruqayyah meninggal, beliau menikah dengan Ummu Kultsum. Seperti diketahui, Utsman bin Affan bukan berasal dari Bani Hasyim, dan Rasul tidak mempersoalkan latar-belakang suku itu.

Kelima, Ali bin Abu Thalib menikahkan anaknya, Ummu Kultsum, dengan Umar bin Khattab yang bukan keturunan Bani Hasyim.

Keenam, Abdurrahman bin Auf menikahkan saudara perempuannya dengan Bilal al-Habsyi, mantan budak yang suara adzannya paling dikenang.

Ketujuh, Abu Huzaifah, seorang sahabat dari suku Quraisy, menikahkan Salim dengan anak perempuan saudaranya, Hindun binti al-Walid bin bin ‘Utbah bin Rabi’ah.

Keenam, Abdurrahman bin Auf menikahkan saudara perempuannya dengan Bilal al-Habsyi.

Ketujuh, Abu Huzaifah, sahabat dari kalangan Quraisy, menikahi Salim, budak perempuan Anshar.

Kemudian terakhir, Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ

Artinya:

“Jika seorang datang melamar (anak perempuan atau kerabat) kalian, sedangkan kalian ridha atas agama dan akhlaknya (pelamar tersebut), maka nikahkanlah dia (dengan anak perempuan atau kerabat kalian). Jika tidak, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar.” (HR: Al-Tirmidzi)

Dengan demikian, kalau ada pendapat yang mengharamkan pernikahan pasangan yang berbeda nasab, sementara kedua belah pihak sama-sama setuju dan ridha, terang benderang bahwa pendapat tersebut bertentangan dengan ajaran al-Qur’an dan hadis.

“Saya berlepas diri dari pandangan seperti itu dan hukumnya,” Jelas Syekh Ahmad Surkati.