Saat dulu nyantri di pesantren, saya tidak memiliki kemampuan menulis yang baik. Merangkai kalimat yang indah dan nyaman dibaca adalah hal yang mustahil bagi saya. Di saat yang bersamaan, teman santri yang lain malah berlomba mencari “sahabat pena” dengan mengirim surat kepada banyak orang, apalagi perempuan. Dengan kemampuan menulis yang baik dan dilengkapi dengan sedikit bahasa puitik nan romantis, mereka berhasil mendapatkan beberapa teman melewati korespodensi. Saya sebenarnya iri sekali melihat keadaan tersebut, karena tidak bisa memiliki sahabat pena.

Apalagi setiap “pak pos” datang ke pesantren, biasanya tepat waktu istirahat sekolah, yang ditandai dengan bunyi nyaring suara knalpot sepeda motor bututnya, para santri pasti berlarian mendatangi pak pos tersebut. Hanya ada dua pertanyaan yang diajukan para santri pada pak pos, siapa yang dapat surat dan siapa saja yang dapat kiriman wesel? Saya tidak mungkin terlibat dalam perilaku tersebut, karena tidak pernah kirim surat dan apalagi dapat kiriman wesel, sebab orang tua saya tidak pernah mengirimkan uang kepada saya lewat wesel.

Akhirnya, korespodensi menjadi wabah yang menjangkiti beberapa santri, sampai mereka harus rela berjalan kaki berkilometer, sekedar untuk mengirimkan balasan surat-surat yang diterimanya. Makna surat bagi para santri masa itu, selain silaturrahmi juga bermakna kebebasan dari kungkungan dinding pesantren yang membatasi ruang gerak mereka selama menjadi santri.

Surat menyurat juga pernah mewarnai sejarah daratan Eropa, dan masa itu mereka sedang berada kondisi paling suram dalam keilmuan. Agama mulai mencengkram sangat keras terhadap perkembangan keilmuan, sehingga terjadi dominasi atas transmisi pengetahuan. Banyak ilmuwan yang menjadi korban dari keadaan ini. Akhirnya, muncul sebuah komunitas pembelajar internasional, sebagai sebuah anomali, yang dirajut bersama-sama melalui surat-surat yang ditulis dalam bentuk surat pos, dan kemudian melalui buku-buku atau jurnal cetak, yang disebut sebagai “republik surat”.

Istilah ini sebenarnya sudah dikenal sejak orator ulung asal Romawi bernama Cicero (106-43 SM), yang rutin mengadu kepada Julius Caesar melalui surat-suratnya yang ingin mempertahankan republik dari kezaliman. Respublica literaria adalah usaha Cicero yang selalu berkirim surat bersama teman-teman terpelajarnya, tidak hanya untuk mengasah dan menjalani kehidupan pikiran, tapi juga memperhalus keterampilan orator dan politiknya.

Idealisme ini kemudian dibangkitkan kembali untuk menjadi terobosan dari permasalahan hampir terbakarnya Eropa di tahun 1500an dan 1700an, karena perpecahan yang disebabkan beragam reformasi dan pra-reformasi di gereja saat itu. Keadaan Eropa di ambang kehancuran tersebut diperparah dengan kekuasaan di istana dan politisi menggunakan alasan agama, untuk memilih atau menghancurkan para pembelot. Akhirnya pengetahuan juga terseret ke gerakan politisasi, akhirnya budaya ilmu pengetahuan internasional mengalami penderitaan.

Peperangan agama yang tak berkesudahan secara drastis telah membatasi mobilitas keilmuan. Pengusiran dan penolakan akhirnya mewarnai banyak sejarah hidup intelektual yang berpergian untuk mencari ilmu pengetahuan karena dianggap sebagai pengkhianat. Keadaan inilah yang membuat Republik Surat diperkenalkan sebagai wilayah yang mengabaikan perbedaan status kelahiran, sosial, gender, atau tingkat akademis. Ia juga berdiri atas semua perbedaan bahasa, kebangsaan, hingga agama.

Erasmus of Rotterdam (1466-1536) mendefenisikan “surat adalah jenis pertukaran pembicaraan bersama di antara teman yang tidak hadir”. Komunikasi dalam Republik Surat benar-benar jarang sekali bertemu wajah, para peserta dapat saja melakukan korespodensi selama beberapa dekade tanpa pernah saling berjumpa. Di Republik inilah kemudian berhasil disusun beberapa data penting dalam ilmu pengetahuan, misalnya mereka berhasil mengumpulkan data tentang fenomena astronomi, seperti komet dan gerhana.

Bayangkan dengan segala tekanan dari Gereja dan kondisi sosial politik yang lemah, para intelektual masa itu masih bisa menghasilkan pengetahuan yang brilian. Dalam sejarah Islam yang terbentang 14 abad ini, walau tidak membentuk Republik Surat namun para pemikir muslim, seperti Ibn Rusyd yang berkirim surat dengan Ibn Arabi, atau Ibn Arabi berkorespodensi dengan Fakhruddin al-Razi, dan masih banyak lagi, tetap menjadikan surat sebagai untuk mengatasi keterbatasan fisik seorang pemikir untuk berdiskusi dan mengasah keilmuan.

Hal ini yang seharusnya dijadikan inspirasi dari kita semua yang ada di Indonesia sekarang ini. Segregasi yang disebabkan pilihan politik memang tidak bisa lagi ditangkal, tapi harusnya saat ini tidak menghambat gerak intelektualitas masyarakat kita.

Fenomena Rocky memang ramai diperbincangkan berbagai kalangan, apalagi bagi mereka yang pernah belajar, berkecimpung, membaca, atau peminat filsafat, bisa dipastikan perihal Rocky ini akan menyita perhatian. Banyak dari kalangan ini mempersalahkan apa yang dilakukan oleh Rocky dianggap menjauhkan filsafat dari cita awalnya yaitu pencerah kehidupan masyarakat, menjadi menjadi alat menggiring alam pikiran masyarakat untuk meraup dukungan lewat teori-teori yang terdengar hebat.

Kebijakan akhirnya menjadi barang langka, saat filsafat juga ikut terseret dalam polaritas politik. Pemikiran filsafat yang dirajut melalui berbagai teori, kekuatan bahasa, dan logika yang rumit akhirnya dijadikan alat caci maki atau menghujat. Karl Marx pernah berujar “tugas filsafat bukan hanya memikirkan dan menjelaskan dunia, tapi juga mengubahnya”, harusnya kata lugas dari empunya kitab Das Kapital ini seharusnya diteladani untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Tapi untaian kata-kata Karl Marx di seluruh bukunya tidak seindah dan serumit milik Rocky, dia ditulis dengan bahasa yang lugas dan tegas, bahkan bisa kasar, namun menyimpan kekuatan penggerak bagi yang membacanya.

Memang, perihal Rocky Gerung ini rumit untuk dibongkar, apalagi kecintaan para pendukung dan penghujatnya juga berlebihan, ini membuat keadaan semakin runyam. Tingkat kerumitannya sama dengan beberapa lema filsafat yang dipakai Rocky untuk menjelaskan, menjawab, atau menanggapi sebuah persoalan politik Indonesia.

Akan tetapi, ada hal yang paling berbahaya dari persoalan Rocky ini adalah caci maki yang terus menerus diproduksi, baik dari pendukung Rocky dan penolaknya. Lema “dungu” pada awalnya dipergunakan untuk menyebut orang yang tidak bisa memahami atau mengerti kritiknya Rocky, namun sekarang dipakai untuk menyebut mereka yang dianggap “tidak mau” memahami kritik terhadap Jokowi atau Prabowo, karena kecintaannya. Bagi pendukungnya, lema “akal sehat” digaungkan karena telah tergabung dalam pilihan politik yang sama.

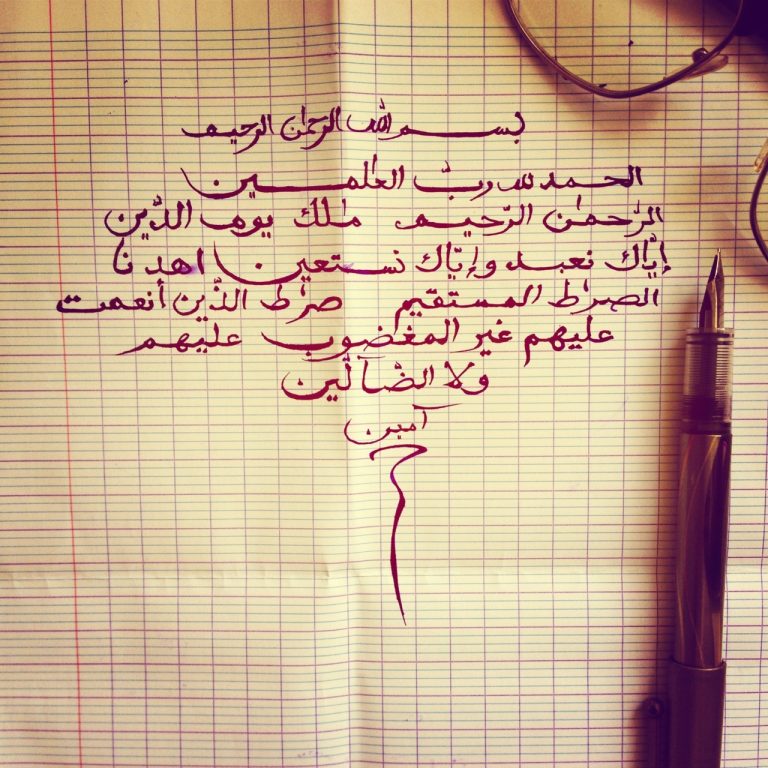

Keadaan ini akan menjadikan kemacetan parah dunia intelektual di masyarakat. Sebab, masyarakat kita terus dilatih atau dibiasakan untuk menghina ketidakpahaman atau kurang-mengertian dari seseorang. Padahal dalam ranah keilmuan, kebodohan tidak dikenal sebagai status sosial yang hina, tapi sebuah awal untuk belajar lebih banyak dan proses tidak berhenti dari pencarian ilmu. Kita perlu melihat bagaimana kerendahan hati seorang penulis, seperti imam Syafi’i dan intelektual lainnnya, yang menuliskan kata “al-faqir” di depan namanya sebagai penegasan akan proses yang dijalaninya sebagai penulis yang berawal dari ketidaktahuan.

Masyarakat pascamodern sekarang ini sudah dimanjakan dengan akses yang mudah dalam berkomunikasi. Tapi, Republik Surat tidak kunjung hadir di tengah kehidupan kita sekarang. Mungkin disebabkan yang ada sekarang hanyalah caci maki dan penghinaan belaka, tidak lagi proses belajar dan penghormatan terhadap ilmu. Padahal, jika kita mau sedikit merendahkan ego untuk bisa belajar dan mencoba membuka pikiran maka kita tidak akan terjebak pada segregasi yang mengrisak ini.

Perundungan harus mulai dilawan dengan mencoba menulis sebuah surat yang disandarkan pada proses berpikir logis, radikal, mendalam dan sistematis. Dengan saling berkirim surat dengan berbagai platform sosial media sekarang ini, seharusnya perundungan tidak menjadi kebiasaan dari masyarakat kita. Mari kita bangun kembali Republik “surat” di era pascamodern ini, dan melawan saling caci maki antar sesama manusia.

Sebagaimana tertulis di cover buku Fayyadl yang berjudul Derrida, “inilah dunia yang mengajarkan kita liyaning liyan, menghormati yang-beda dalam keberbedaannya dan yang-lain dalam kelainannya”. Yuk saling berkirim “surat”, dan tidak kirim hoaks di media sosial kita untuk menuluskan rasa kerinduan akan kebijakan yang mulai langka sekarang ini.

Fatahallahu alaihi futuh al-arifin