Bagaimana melihat wajah ulama Arab dan kontribusinya pada Islam Indonesia awal abad 20? Dari segenap narasi panjang, kita bisa membaca biografi sosial Sayyid Utsman bin Yahya untuk meneroka panorama luas pada masa itu. Di tengah pembahasan tentang komunitas Arab/Hadrami di negeri ini, menziarahi fase kehidupan Sayyid Utsman menjadi perjalanan menarik.

Sayyid Utsman terlahir pada 1 Desember 1882, dengan nama lengkap Sayyid Uthman ibn ‘Abdillah ibn ‘Aqil ibn Yahya al-‘Alawi. Sayyid Utsman memiliki jalur keilmuan yang tersambung dengan ulama Haramain. Ia berguru ke beberapa ulama intelektual Timur Tengah yang tersohor keilmuannya. Guru pertama Sayyid Utsman adalah sang kakek: Syekh Abdurrahman al-Mishri. Sang kakek memberi pondasi pengetahuan pada diri Sayyid Utsman, yang mempelajari tata bahasa Arab, ilmu falak hingga akhlak bagi keluarga Arab di Hindia Belanda.

Pada umur tiga tahun, ayahanda Sayyid Utsman kembali ke Makkah. Butuh lima belas tahun bagi Sayyid Utsman untuk menyusul ayahandanya. Pada umur 18 tahun, kesempatan untuk mengunjungi ayahandanya membentang, yang diambilnya dengan niatan untuk belajar dari ulama dan habaib di Timur Tengah. Di Makkah, Sayyid Utsman berguru langsung dengan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, mufti Makkah yang menjadi rujukan kaum muslim Haramain.

Setelah menyerap sumber ilmu di Makkah, Sayyid Utsman berniat meneruskan perjalanan pengetahuannya. Pada 1484 H, ia berkelana ke negeri Hadramaut. Di negeri itu, Sayyid Utsman belajar pada Syekh Abdullah bin Husein bin Thahir, Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, Habib Alwi bin Saggaf al-Jufri, dan Habib Hasan bin Saleh al-Bahar.

Perjalanan panjang Sayyid Utsman mencari ilmu tidak berhenti di Hadramaut, ia meneruskan kelana pengetahuan ke Mesir, Tunisia, al-Jazair, Istanbul, Persia dan Suriah. Ia mengaji pada Syekh Abdullah Basya (Tunisia), Syekh Abdurrahman al-Maghribi (al-Jazair). Dari perjalanan panjangnya, Sayyid Utsman menjadi ahli dalam khazanah pengetahuan Islam.

Sayyid Utsman dan Narasi Kolonial

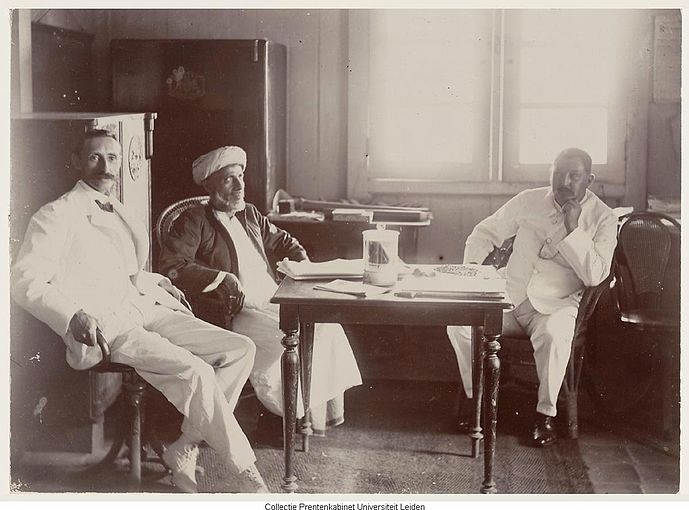

Selama ini, kisah-kisah tentang Sayyid Utsman dikabarkan dengan penekanan atas kritiknya terhadap gerakan tarekat. Sayyid Utsman juga dianggap sebagai antek kolonial, karena keberpihakannya terhadap kebijakan pemerintah Belanda. Memang benar bahwa Sayyid Utsman merupakan sahabat dekat Snouck Hurgronje (1857-1936). Sayyid Utsman dan Snouck berkawan karena persamaan pandangan terkait gerakan keislaman di Hindia Belanda.

Michael Laffan, dalam ‘The Makings of Indonesian Islam’ (2011), tidak setuju jika Sayyid Utsman disebut sebagai antek Belanda, alat propaganda Snouck Hurgronje. “Walaupun Sayyid Utsman didukung oleh subsidi negara, dia bukanlah alat Belanda. Penentangan Utsman terhadap tarekat mendahului ketertarikan Barat kepadanya,” tulis Laffan.

Dalam argumentasi Laffan, sikap Sayyid Utsman dapat dilacak pada persoalan silsilah karena pergulatan politik di Makkah, yang kerap dibingkai dalam perdebatan terkait dengan klaim keturunan Nabi Muhammad (Laffan, 73).

Lalu, seberapa dekat hubungan Snouck dengan Sayyid Utsman? Melacak muasal hubungan antara orientalis dan pejabat Belanda dengan seorang habib dari Batavia tentu sangat menarik. Korespondensi antara Sayyid Utsman dan Snouck Hurgronje tercatat pada 30 Agustus 1886. Ketika itu, Hurgronje masih berada di Leiden. Kisah ini tercatat dalam riset Nico Kaptein (Islam, Colonialism, and the Modern Age in the Netherlands East Indies, A Biography of Sayyid Uthman, 1822-1914).

Dalam surat ini, Sayyid Utsman menyampaijan hasrat untuk memberi Snouck sebuah karya yang lain, selain al-Nashihah al-‘Aniqah. Dalam surat ini, terlampir pula dukungan dari Syaikh Nawawi al-Bantani dan Syaikh Junayd Batawi di Makkah, tentang gagasan Sayyid Utsman untuk menjelaskah perkara tarekat.

Kitab yang dimaksud, berjudul al-Wathiqah al-Wafiyah, untuk memberi informasi yang lebih komprehensif tentang bahaya tersebarnya tarekat di kalangan awam, atau masyarakat yang belum terdidik. Dalam surat itu, Sayyid Utsman menyebut tentang pentingnya dukungan untuk menyebarkan karya kitabnya, sebagai antisipasi atas bahaya tarekat yang disalahpahami.

Membaca surat Sayyid Utsman, Snouck sangat terkesan. Menanggapi gagasan Sayyid Utsman, Snouck menulis dua buah artikel di sebuah surat kabar Belanda, Nieuwe Rotterdamsche Courant (14 dan 16 Oktober 1886). Dalam artikel ini, Snouck memuji Sayyid Utsman sebagai seorang pemuka agama yang dapat menjadi partner bagi pemerintah Hindia Belanda, rekan potensial untuk menyebarkan gagasan pemerintahannya. Dalam tulisannya, Snouck menyebut Sayyid Utsman lebih penting dari pembesar yang bejat: “satu orang Arab seperti Uthman bin Yahya lebih berharga daripada sekian bupati peminum anggur yang liberal” (Kaptein, 113).

Karya Sayyid Utsman diterbitkan dalam kerangka membela kebijakan kolonial Belanda. Kitab Minhaj al-Istiqamah fi al-din bi al-Salamah (1889-90) berisi tentang gugatan atas peristiwa pemberontakan 1888 di Banten. Sayyid Utsman mengkritik barisan ulama yang terlibat dalam jihad, berupa bersatunya petani dan jaringan tarekat untuk melawan Belanda. Sayyid Utsman menyebut jihad rakyat Banten sebagai ghurur (delusi) atas ajaran Islam yang benar.

Kritik tajam Sayyid Utsman terhadap kiai-kiai yang berjuang pada peristiwa 1888 mungkin terasa berlebihan. Dalam kitabnya, Sayyid Utsman menyalahkan ulama dan pengikut tarekat (Qadiriyah dan Naqsyabandiyah), karena ‘kebodohan’ mereka mendukung pemberontakan Banten.

Sayyid Utsman tidak semata berada di ketiak kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Pada masa awal pembentukan Sarekat Islam, Sayyid Utsman ikut berada di garda depan, terutama dalam menjembatani komunikasi antara pengurus SI dengan pemerintah Hindia Belanda. Pada waktu itu, organisasi pergerakan yang tidak mendapat izin dari pemerintah kolonial dilarang beroperasi.

Kongres SI di Solo pada 23 Maret 1913 menjadi saksi sejarah, bagaimana pengabdian serta posisi Sayyid Utsman di antara tokoh-tokoh pergerakan nasional dan jepitan kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Sayyid Utsman berpendapat bahwa gerakan SI penting bagi kebaikan muslim di Hindia Belanda, dan apa yang menjadi inti perjuangan SI tidak lain, untuk mencipta kebaikan dan kemajuan.

Selanjutnya, Sayyid Utsman juga tidak kurang memberi hormat pada kebijakan kolonial Belanda, yang memberi ruang bagi organisasi-organisasi semacam SI dapat tumbuh di Hindia Belanda. Menurut Sayyid Utsman, kebijakan pemerintah yang tidak ikut campur dalam urusan agama, bahkan memfasilitasi kaum muslim menyelenggarakan ibadah, patut dihargai (Burhanuddin, 2015: 198).

Pidato ini kalau dibaca sekarang akan terdengar kontradiktif, karena menghamba pada kuasa kolonial. Akan tetapi, jika dibaca dalam konteks tahun 1913, ketika tokoh-tokoh pergerakan nasional sedang terjepit kebijakan kolonial, dan izin untuk mendirikan komunitas pergerakan sangat ketat, kita bisa melihat bagaimana kontribusi Sayyid Utsman dalam narasi Islam Indonesia pada awal abad XX [Munawir Aziz].