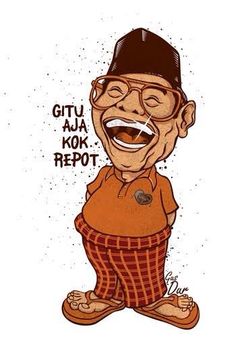

Suatu malam Gus Dur datang ke sebuah pesantren untuk menghadiri haul temannya. Gus Dur bertugas mengisi pengajian, puncak acara haul. Namun, setiba di pesantren dan duduk di rumah shohibul bait, Gus Dur terheran-heran.

“Kok tidak banyak yang salaman dengan saya?,” tanya Gus Dur. “Tidak seperti biasanya.”

Setelah Gus Dur mengawali pembicaraan, ruang tamu sedikit hening. Sepertinya tidak ada yang berani menjawab obrolan pembuka putra sulung Kiai Abdul Wahid Hasyim tersebut.

“Maaf, Gus Dur. Seturun dari mobil, tadi saya jalan di depan Panjenengan, agar tidak ada yang salaman. Repot kalau ratusan orang berebut minta salaman. Saya lihat panjenengan juga lelah,” seorang kiai berambut gondrong menjelaskan.

Waduh Kiai, kata Gus Dur, sejak mata saya tidak bisa melihat, saya merasakan banyak atau sedikitnya orang di sebuah acara ya dengan salaman. Kalau saya tidak salaman, rasanya saya tidak ketemu banyak orang.

Mendegar penjelasan Gus Dur, kiai berambut gondrong merasa bersalah. Bahasa tubuhnya mengabarkan penyesalan. Ruang tamu jadi hening, berbeda dengan halaman pesantren yang mulai ramai dengan jamaah.

Tapi tidak lama kemudian, Gus Dur melanjutkan, “Kalau orang-orang itu tidak boleh nyalamin saya, saya juga yang rugi. Coba kalau mereka salam tempel, berapa amplop yang saya terima?”

Suasana hening hilang. Ruang tamu kembali segar. Semua yang ada di situ tertawa, Gus Dur tertawa, kiai berambut gondrong terkekeh-kekeh. []

Hamzah Sahal, jurnalis. Bergiat di NUTIZEN.