Maraknya berita bohong sebagai komoditas ujaran kebencian semakin mewarnai layar kaca kita. Termasuk isu Rohingya yang belakangan ini ramai dibicarakan. Meski awalnya merupakan fenomena politik, namun dalam perkembangannya tak dapat disangkal jika sensitivitas isu agama sengaja turut dihembuskan oleh kelompok yang tidak bertanggungjawab.

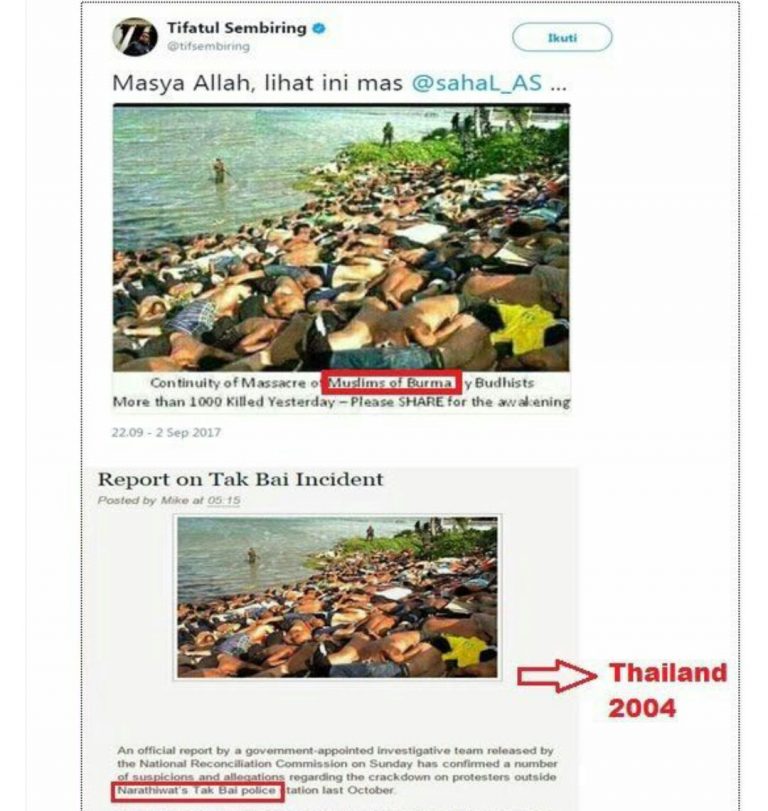

Gegap gempita di laman sosial media kita beredar foto-foto maupun pemberitaan yang sejatinya tidak mencerminkan kesantunan sesama pengguna sosmed. Tifatul Sembiring, misalnya, dalam akun twiternya @tifsembiring yang juga mantan Menkominfo ini, justru membagikan foto kumpulan orang tersungkur di pesisir pantai (Ahad, 3/9/2017). Meski endingnya ia meminta maaf, namun kicauannya itu sempat diwarnai dengan teguran warganet yang malah ia sebut sebagai penyebar hoax, tanpa sadar bahwa fotonya itu tidak melalui proses verivikasi jang jelas.

Selain itu, kencang beredar meme foto yang ditujukan kepada Alissa Wahid di sosial media oleh akun tak bertanggungjawab dengan label “anak si buta” (Selasa, 5/9/2017). Padahal, putri sulung Presiden ke-4 RI ini, melalui akun twitternya @AlissaWahid hanya menghimbau warganet supaya tidak menggeneralisir pihak-pihak terkait genosida kemanusiaan di Rohingya di tengah hembusan isu keagamaan Budha versus Islam yang kian masif dan diperuncing oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab, (Ahad, 3/9/2017).

Dalam konteks inilah kiranya sabda kanjeng Nabi Muhammad tentang “kita pulang dari jihad kecil menuju jihad besar”, sepulang dari perang Badr menjadi relevan untuk kita renungkan. Mendengar sabda tersebut, para sahabat terkejut. Sejurus kemudian sang Nabi pun menjelaskan, bahwa yang lebih dahsyat dari perang adalah “memerangi hawa nafsu”.

Menurut KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), sabda Nabi tersebut merupakan himbauan akan bahayanya musuh dalam selimut (hawa nafsu). Sebab, selain sulit diidentifikasi, melawan hawa nafsu memang butuh ketegasan dan ketegaran emosional, karena ia merupakan bagian dari diri setiap orang.

Dari sudut pandang tersebut, maka ada dua kategori manusia di dunia ini. Pertama, Orang-orang yang tenang dan damai (al-nafs al-muthmainah) sekaligus menjadi representasi kehadiran spiritualitas atau pemegang mandat Khalifah Tuhan yang sebenarnya. Kedua, mereka yang masih dikuasai hawa nafsu sehingga selalu menjadi biang keresahan dan masalah bagi siapapun (al-nafs al-lawwamah), (Abdurrahman Wahid, 2009).

Kedua kelompok tersebut, kata Gus Dur, hadir dalam berbagai tingkat realitas dan interaksi sosial dengan intensitas yang beragam. Selain itu, pada kenyataanya pertentangan antara jiwa yang tenang dan jiwa yang resah ini mewarnai sejarah peradaban manusia. Dari tingkat, lokal, nasional, maupun internasional, dalam bidang pendidikan, politik, agama, individu, kelompok dan sebagainya.

Termasuk dalam hal itu, adalah kedewasaan dalam bersosmed. Sangat disesalkan ketika sosial media digunakan untuk mengumbar ujaran kebencian dan berita bohong. Padahal, agama memerintahkan kita supaya mendamaikan perselisihan di antara orang-orang dan bangsa-bangsa dengan tujuan menciptakan solidaritas berupa perdamaian.

Hal itu sebagaimana pernah disampaikan oleh Seyyed Husein Nasr dalam buku The Heart of Islam, bahwa tujuan dari adanya agama adalah untuk menyelamatkan jiwa manusia serta menciptakan kedamaian di tengah masyarakat, bukan sebaliknya (Seyyed Husein Nasr: 2002).

Satu hal, saat ini yang perlu disadari sebelum kita memekikkan jihad lebih jauh adalah memahami bahwa masih ada jihad yang lebih utama. Sebab, ketika bersosmed namun terjebak pada komoditas kebencian atas nama agama tertentu, bisa dipastikan bahwa musuh dalam selimut itu masih bersemayam dalam diri kita dengan penuh kenyamanan.

Anwar Kurniawan, penulis adalah pegiat literasi di Islami Institute dan santri ponpes Pandanaran Yogyakarta.