Rebo wekasan menjadi perdebatan, tidak hanya oleh agamawan tapi juga para antropolog. Tulisan ini coba mengulik hal itu dalam tradisi sosial-keagamaan di Indonesia.

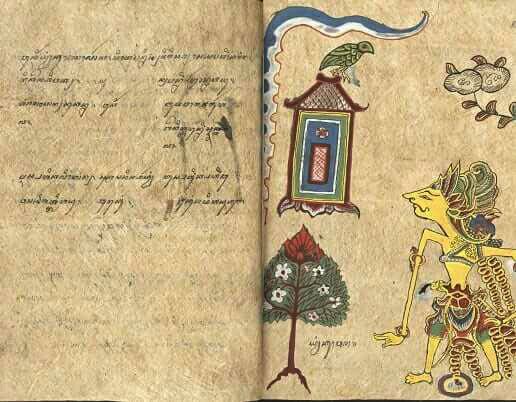

Seorang Indonesia yang ternama dan terpelajar yang dilahirkan di Banten, pada suatu hari menunjukkan kepada saya sebuah buku kecil terdiri dari enam lembar yang dibawhakan kepadanya Ketika ia belajar sebagai seorang pemuda berangkat ke negeri Belanda untuk belajar. Buku itu terdiri dari enam lembar, supaya ia dapat menyelesaikan studinya dalam waktu enam tahun, dan tiap-tiap tahun pada hari Rebo anu akhir bulan Safar ia harus menggunakan satu lembar, yaitu direndam dalam air, kemudian minum airnya dan mandi dengannya; enam lembar itu ditulisi “wafak” dan sebuah doa. (G.F. Pijper, 1984: 157)

Kutipan di atas menyiratkan secara jelas mengenai sakralitas hari Rabu terakhir di bulan Safar (Rebo wekasan). Pijper tidak menjelaskan siapa pemuda yang ia maksud dalam cerita di atas. Besar kemungkinan yang dimaksud Pijper adalah Hossein Djayadiningrat. Sebab, buku tersebut merupakan hasil riset yang ia lakukan di awal abad 20, sedangkan Hossein sendiri adalah satu-satunya (?) mahasiswa asal Banten yang mengenyam pendidikan di Leiden di kisaran tahun tersebut.

Satu bab yang menarik perhatian saya dari buku yang ditulis oleh Pijper adalah sebuah ulasan tentang fenomena “Rebo Wekasan”. Buku yang ditulis oleh G.F. Pijper, antropolog Belanda, ini diterbitkan dalam bahasa Indonesia dengan judul “Beberapa Studi tentang Sejarah Islam Indonesia 1900-1950. Ia memotret secara langsung aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat Muslim Indonesia di seperempat awal abad ke-20.

Berdasarkan informasi yang ia terima, Rebo Wekasan, menurutnya, paling banyak dirayakan oleh masyarakat Muslim di daerah Sumatera. Sebaliknya, di daerah-daerah lain seperti di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Ternate, Kepulauan Ambon, Banda, dan Timor.

baca juga: rebo wekasan dan tradisi di Nusantara

Di seperempat kedua abad ke-20, kisaran tahun 1925 hingga 1950, Pijper kemudian melakukan pengamatan terkait fenomena Rebo Wekasan di beberapa daerah di Jawa Barat. Ia memilih tiga daerah: Banten, Priangan, dan DKI Jakarta.

Secara umum masyarakat Banten sangat menyakralkan seluruh hari di bulan Safar. Bukan hanya terbatas pada hari Rabu terakhir. Pijper menulis:

“Di Banten orang percaya bahwa dalam bulan ini banyak terjadi kecelakaan, dan bahwa anak-anak yang lahir pada bulan Safar sangat nakal. Kepercayaan seperti ini berasal dari kata Sunda sasapareun, yang berasal dari kata Safar dan berarti nakal. Maka dari itu anak Safar segera setelah lahir harus diayun. Dibuatlah sebuah timbangan yang terdiri dari dua keranjang, yang digantung dengan tali pada ujung sebuah tongkat. Anak itu diletakkan dalam keranjang yang satu, kemudian keranjang lain diisi suatu benda, maka anak tersebut sesungguhnya tidak diayun, tetapi ditimbang. Sedang seorang wanita yang ahli mengucapkan mantra.”

Sedangkan di bagian Selatan Jawa Barat, daerah Pasundan yang biasa dikenal dengan sebutan “Priangan”, dengan mengutip karya Haji (Hasan?) Moestapa, Pijper mengatakan bahwa tradisi ini juga berlangsung di daerah Pasundan. Berbeda dengan Banten dan Priangan, tradisi Rebo Wekasan menurut Pijper tidak semeriah dilakukan oleh masyarakat Betawi.

Koreksi Atas Prediksi Pijper

Pijper dalam tulisannya ini melakukan prediksi bahwa tradisi Rebo Wekasan akan segera lenyap dari bumi Nusantara. Menurutnya, serangan kaum ortodoks (puritan?) atas tradisi dan perayaan Rebo Wekasan terus dilancarkan, mereka menyebutnya sebagai praktik yang dianggap kafir dan takhayul. “Sebenarnya hari itu (Rebo Wekasan) adalah hari peringatan yang sudah akan lenyap, sikap keagamaannya sudah hilang setengahnya dan akan lenyap sama sekali,” tulis Pijper.

Apakah prediksi Pijper di atas sudah terbukti? Atau justru sebaliknya? Tetap bertahan dan bahkan terus semarak? Mari kita periksa.

Salah satu tradisi yang hingga kini terus berkembang dalam kaitannya dengan bulan Safar adalah pembuatan dan pembagian kue apem. Kue yang terbuat dari tepung beras ini memiliki nama dan bentuk yang beragam antara satu daerah dengan daerah lainnya. Meski demikian, secara prinsip tujuannya sama: sedekah kepada tetangga yang dilakukan di bulan Safar. Tradisi ini, setidaknya hingga kini, masih terus berlanjut. Meskipun dalam praktiknya sedikit ada perubahan. Misalnya, sejumlah orang yang hendak membagikan kue apem ini tidak lagi membuatnya sendiri melainkan cukup dengan membelinya di pasar kemudian dibagikan ke kerabat dan tetangga.

Kemudian terkait dengan tata cara salat di hari terakhir bulan Safar ini yang disertai dengan menulis ayat-ayat tertentu yang dicelupkan ke dalam air untuk kemudian diminumnya, sebagaimana dijelaskan Pijper saat menjelaskan fenomena Rebo Wekasan di Priangan, saya kira hingga kini juga masih terus berjalan. Mengapa demikian? Dan mengapa Pijper meramal bahwa tradisi ini akan lenyap?

Saya kira untuk menjawab pertanyaan ini memang harus dilakukan penelitian yang mendalam. Namun, saya kira satu hal yang memungkinkan adalah Pijper menganggap tradisi Rebo Wekasan ini tidak memiliki sumber otoritatif dalam literatur Islam. Padahal jika kita menengok sebentar kitab-kitab yang hingga kini masih diajarkan di pesantren-pesantren yang mengajarkan ilmu hikmah di Indonesia, kita akan disuguhkan beragam referensi terkait hal ini.

Sebagai misal, Kitab Mujarrabat karya Ad-Dairabi, al-Firdaus karya Al-Buni, dan sejumlah karya tasawuf atau ilmu hikmah lainnya mengulas tentang amalan-amalan yang sunnah dilakukan di hari Rabu terakhir bulan Safar ini.

Artinya, bahwa selama pesantren-pesantren di Indonesia masih mengajarkan atau bahkan mengijazahkan kitab-kitab hikmah, tradisi amalan di malam Rebo Wekasan akan terus berlangsung. Apalagi belakangan sanggahan atas tuduhan amalan dan salat sunnah Rebo Wekasan tidak memiliki dalil yang dilakukan oleh kelompok puritan belakangan ini mendapatkan respons balik dari kalangan pesantren.

Misalnya, video ijazah salat Sunnah di malam Rabu terakhir bulan safar dari -Allah Yarhamhu- KH. Maemun Zubair beredar cukup viral. Tak terkecuali tulisan-tulisan deskriptif-naratif dari para kiai dan santri-santri pesantren yang menjelaskan secara argumentatif mengenai tradisi dan amalan ini.

Wallahu A’lam bish-shawab