Dalam sebuah riset di wilayah Sleman, Yogyakarta, kawan seangkatan magister saya di IAIN Sunan Kalijaga, M. Rozaki, menemukan fenomena kultural yang unik soal agama. Bagi masyarakat akar rumput, harmoni sosial adalah elan vital paling utama dalam keluarga dan masyarakat. Sebuah keluarga bisa menerima anggotanya yang berbeda agama dengan memandangnya sebagai keyakinan individual yang mutlak. Agama adalah ageman, begitu istilahnya, sesuatu yang “dipakai” –digenggam, diyakini sendiri—sehingga ia boleh saja berupa warna.

Fenomena kultural begini juga bisa kita ketemukan dengan mudah dan luas dalam banyak kehidupan riil keluarga dan masyarakat –kendati tentulah ada sebuah keluarga yang menjadikan keragaman agama di dalamnya sebagai hal tabu. Dulu, kita tak pernah memutuskan tali persaudaraan dan persahabatan dengan alasan perbedaan agama. Keyakinan beragama, dengan kata lain, bertahta di singganana privat setiap orang dan itu dilindungi oleh tradisi lama kita –selain tentunya Undang-Undang.

Hari ini, ihwal perpindahan agama seseorang begitu entengnya menjadi persoalan nasional, dibicarakan dengan luas, seolah ia bukan lagi peristiwa individual yang semata terkait antara dirinya dengan Tuhan serta perpsektifnya yang mungkin bergeser terhadap keyakinan lamanya.

Pindah agama kini seolah menjadi masalah setiap kita –terutama dari Islam ke non-Islam dan tidak sebaliknya. Mengapa kita jadi begini?

Pertama, merajalela paradigma beragama yang melompat pagar dari privat ke publik, dari jagat personal ke jagat komunal.

Kita ini, termasuk saya, umpama ditanya mengapa memeluk agama Islam, misal, dapat dipastikan jawabannya karena memang tumbuh dari rahim keluarga muslim. Tepat di detik yang sama semestinya kita semua legawa untuk menerima situasi yang sama kepada orang-orang lain yang memeluk agama lain. Mengapa kita mesti berstandar ganda kepada liyan?

Lalu, boleh jadi, ada sejumlah orang yang dalam perjalanan hidup, pemikiran, dan pergaulannya mengalami pergeseran-pergeseran teologis, ini pun pada dasarnya alamiah belaka. Atau, dalam situasi yang berbeda, boleh jadi paradigma teologis keislaman saya mengalami peranjakan yang jauh dibanding bertahun silam sebelum saya berkuliah, tinggal di kota besar, dan bergaul dengan banyak bacaan dan orang, dengan tetap meyakini Islam sebagai agama saya.

Tak ada problem pada dua situasi tersebut pada pokoknya. Yang kemudian menjadikan kondisi ini problematis ialah keterlibatan kita belaka kepada kehidupan orang lain dalam urusan-urusan tersebut dengan pelbagai nada yang menjadikan status awal beragama sebagai jagat privat, pilihan keyakinan personal, keluar pagar menjadi jagat komunal, masalah keyakinan semua orang.

Semesta iman seseorang bila dipandang dan apalagi divonis berdasar semesta-semesta batiniah lainnya jelas hanya akan memunculkan ketegangan-ketegangan. Kita yang memeluk Islam dengan sepenuh keyakinan memiliki semesta iman yang tak mungkin klop untuk disandingkan, apalagi di-agem-kan, kepada orang lain yang dulunya memeluk Islam dan kini pindah keyakinan –seperti Salmafina.

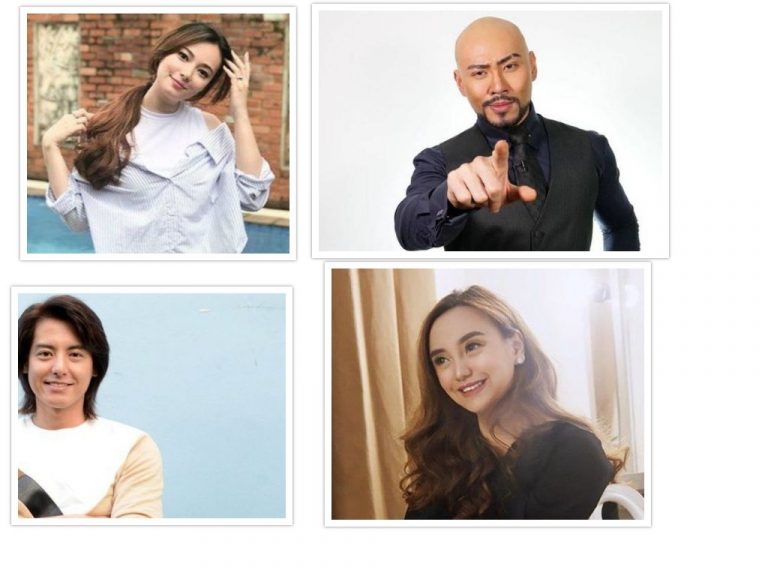

Ini terjadi pada semua keyakinan beragama, bukan hanya dari Islam ke non-Islam. Dedy Corbuzer yang berpindah agama ke Islam melalui sentuhan Gus Miftah juga berada dalam situasi yang sama. Iman terbarunya kepada Islam musykil di-agem-kan oleh orang-orang Kristen dengan berdasar pada semesta iman mereka.

Maka, menghormati iman dan keyakinan untuk tetap bertahta di singgasana personalnya masing-masing seyogianya tetaplah menjadi pemahaman dan penerimaan semua kita lintas iman.

Kedua, watak misionari yang menang-menangan. Khittahnya, sebutlah misal dalam ungkapan Max Muller, semua agama berwatak misionaris. Yakni berhasrat untuk menyiarkan dan merekrut orang lain sebanyak-banyaknya untuk memasuki dan memeluknya, kemudian menjadi satu umat. Islam dan Nasrani juga memiliki watak demikian.

Di Islam, kita menyebutnya dakwah –ud’u ila sabili rabbika…., ajaklah ke jalan Tuhanmu…. Di Nasrani, kita mengenal istilah “domba gembala”.

Ini cermin watak misionarinya. Dalam penerapannya, tentulah ia tak pantas dibanjarkan begitu saja dengan tanpa memahami dan mengayomi tata nilai dan konteks yang telah ada. Ia tak relevan untuk dihamparkan semata dengan berpaku pada spirit misionari tersebut. Jika ini diteruskan, pecahlah ketegangan.

Domain mayoritas-minoritas yang makin tebal dalam kehidupan sosial kita kini memperlihatkan buktinya. Menang-menangan ini lantas menjadi elan vitalnya. Kita bukan hanya pengeroposan paradigma teologis yang telah maju luar biasa di tengah kemajemukannya selama ini, tetapi sekaligus melangkah ke relasi sosial yang menyembah kuat-kuatan cum menang-menangan.

Maka yang ada adalah kelompok mayoritas ugal-ugalan saja dan kelompok minoritas mesti umpet-umpetan –padahal keduanya secara khittah berderajat sama dan secara legal-formal dijamin oleh Undang-Undang yang sama. Kita menjadi enteng-entengan saja untuk “perang” dan “musuhan” dengan liyan.

Situasi sosial yang rapuh begini memperlihatkan adanya masalah serius dalam pemahaman dan praktik misionari setiap kita. Dalam episteme dakwah, kita nampak sekali kehilangan spirit hikmah (cinta). Dan ini jelas terkait sekali dengan kualitas pemahaman kita terhadap kalam Tuhan sendiri terhadap agama-agama lainnya. Insya Allah, lain waktu akan saya diskusikan.

Ketiga, glorifikasi bendera legal-formal agama. Meyakini agama Islam sebagai yang saya anut adalah keniscayaan. Berislam tanpa fondasi iman yang menghunjam bukanlah pencapaian rohani yang berharga. Namun, menimbang lingkungan sosial tertentu yang majemuk, demi penghormatan kohesi sosial, juga sebuah keniscayaan.

Sayangnya, semakin ke sini semakin terlihat betapa ekspresi kualitas iman ini “dikaidahkan” untuk sejalin dengan peryaaan umbul-umbul bendera legal-formal semata. Semakin ngejreng bendera legak-formal iman kita yang kita umbulkan ke ruang publik, semakin julang kualitas iman kita.

Maka kita saksikan ada kepala daerah yang notabene rakyatnya majemuk tanpa tedeng aling-aling merayakan program-program keislaman secara legal-formal di ruang publik. Ada pemisahan parkir lelaki dan perempuan demi menjaga ikhtilat. Ada gerakan Subuh berjamaah yang dikomandani bupati. Ada program umrah gratis bagi jamaah Subuh yang mencapai rekor absensi tertentu dan sebagainya.

Walhasil, nyatanya, mereka yang non-muslim terimbas kebijakan tersebut. Bagi mereka, ini bukan hanya tiada manfaatnya, tetapi lebih dalam lagi mengiris mahkota imannya.

Anda bisa bayangkan, bila seorang bupati menjadi komandan lapangan program Subuh berjamaah, lalu para stafnya berlomba untuk mematuhinya demi membina relasi-emosional yang intim dengannya –dan kita mengerti fase berikutnya yang diinginkan—maka bagaimana nasib para staf yang berkeyakinan lain?

Pilihan beragama yang asasinya berada di jagat personal kini dirayakan sedemikian heroiknya secara lega-formal bahkan, sehingga polarisasi sosial pun terbentuk dengan terang-benderang. Ini sungguh merupakan suatu problem serius bagi kohesi sosial kita.

Di titik ini, menjadi amanah luar biasa bagi para pemangku kekuasaan (pusat dan daerah) untuk berhati-hati betul dalam mengekspresikan pilihan imannya demi mengayomi semua rakyatnya tanpa kecuali. Mesti diingat bahwa Anda dipilih rakyat dan menduduki kursi strategis ini bukan hanya untuk kelompok religius tertentu, teapi untuk semua rakyat lintas iman. Mesti diingat bahwa derajat simbolik Anda begitu besar pengaruh dan dampaknya kepada bangunan tersebut.

Finalnya, mari saja setiap kita berlomba dalam meningkatkan kualitas iman dan ritual masing-masing. Mari saja kita gerakkan diri dan keluarga untuk fastabiqul khairat. Pun mari saja kita menjalankan dakwah. Hanya saja, mari sekaligus kita menggenggam erat batas tegas semua ekspresi iman tersebut dengan baik, yakni menghormati dan mengayomi liyan. Bahwa secara hakiki mereka sama persis dengan kita dalam pilihan meyakini, memilih, dan mengamalkan iman-imannya. Mereka juga sama persis dengan kita dalam hasrat untuk dimengerti, diterima, dan dihormati pilihannya.

Satu hal terburuk yang acap betul meruah ke ruang publik kita ialah tragedi mencemooh keyakinan lama ketika seseorang berpindah keyakinan. Dampaknya bukan hanya mengglorifikasi heroisme umat agama yang telah ada yang baru dimasukinya untuk semakin gencar mengumbulkan hegemoni otoritasnya ke ruang publik, tetapi bakal sangat menyakiti dan melukai perasaan otentis dan otoritatif umat agama sebelumnya yang juga berjubel populasinya.

Lalu, apa gunanya? Jelas tak ada –selain memberi makan sepuasnya pada hawa nafsu walau itu serentak menelanjanginya sebagai sosok yang kekanak-kanakan dan lemah empati sosial.

Deddy Corbuzer adalah contoh muallaf yang dewasa dalam konteks tersebut. Ia memeluk Islam dengan semata pindah agama. Ya, pindah agama saja. Tak ada glorifikasi apa pun yang memang tak pantas dalam khazanah kamajemukan iman kita.