Lebih dari sekedar unit administrasi kepemerintahanan, Jawa Barat dibangun di atas elemen-elemen yang kompleks. Tidak hanya secara etnis, tetapi juga agama, kelas sosial, orientasi politik, dan pengalaman sejarah yang berbeda-beda. Relasi di antara kelompok dalam elemen-elemen tersebut selalu berubah mengikuti perubahan konfigurasi kekuasaan. Sekarang, dalam konteks Indonesia pasca Soeharto, konfigurasi kekuasaan itu semakin rumit dan selalu berubah dengan cepat.

Salah satu isu yang muncul di Indonesia pasca Soeharto adalah bangkitnya politik identitas dalam skala yang tidak terbayangkan sebelumnya, sehingga seringkali, dalam beberapa kasus, menimbulkan konflik yang membingungkan. Di Jawa Barat, isu mengenai politik identitas sebagian besar berangkat dari meluasnya sentimen agama. Di kalangan Muslim, muncul kelompok-kelompok yang hendak memperjuangkan aspirasinya lewat sejumlah kebijakan publik di tingkat lokal. Untuk beberapa kasus, aspirasi mereka tampaknya berhasil jika dinilai dari lahirnya sejumlah peraturan daerah yang oleh sebagian kalangan disebut sebagai ‘perda syari’ah’.

Akan tetapi, di luar jalur formal tersebut, lahir sejumlah kelompok massa berbasis agama, terutama Islam, yang gencar memperjuangkan aspirasi mereka dengan aksi-aksi jalanan yang sering berujung pada ketegangan. Kelompok-kelompok seperti FPI, MMI, dan FUI, misalnya, seringkali turun ke jalanan menyuarakan aspirasinya, bahkan mereka kadang tak segan untuk menyerang kelompok lain yang dianggap berseberangan dengannya. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural, apa yang diperlihatkan oleh aksi-aksi kelompok seperti FPI dipandang kaum pendukung pluralisme sebagai ancaman.

Berkaitan dengan fenomena tersebut, Jawa Barat sering menjadi sorotan. Secara historis, kelompok ‘Islam keras’ memang mempunyai jejak panjang di tengah dinamika masyarakat Jawa Barat. Bandung, ibukota Jawa Barat, telah sejak dulu terkenal sebagai kota yang melahirkan pemikir dan organisasi Islam keras. Salah satu yang paling terkemuka adalah A. Hasan dengan Persatuan Islam (Persis). Pada periode dekade-dekade awal abad ke-20, Persis dikenal sebagai organisasi Islam yang secara keras menyerang berbagai tradisi masyarakat Islam yang dianggapnya menyimpang dari al-Qur’an dan al-Hadits. Bahkan jika dibandingkan dengan Muhammadiyyah, Persis jauh lebih keras dalam hal itu. Akan tetapi, alih-alah berakhir dengan konflik destruktif, kelahiran Persis pada masa itu di Bandung justru melahirkan kontroversi yang lebih konstruktif sifatnya. A. Hasan, misalnya, seringkali terlibat debat panjang dengan sejumlah kyai atau ajengan dari kalangan ‘Islam tradisi’.

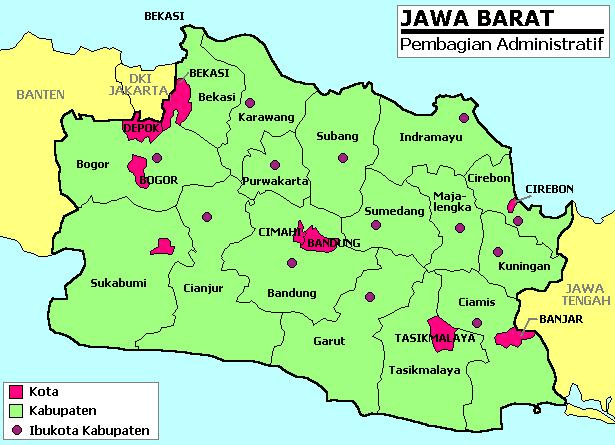

Keberadaan ‘Islam tradisi’ di Jawa Barat agak berbeda sejarahnya jika dibandingkan dengan sejawat mereka di tempat lain, katakanlah di Tanah Jawa. Di Tanah Jawa, kalangan Islam tradisi sebagian besar tergabung dalam Nahdlatul Ulama (NU), sementara di Jawa Barat, kalangan Islam tradisi tersebar di beberapa organisasi. Selain NU, ada organisasi lain seperti Persatuan Umat Islam (PUI) yang didirikan KH Abdul Halim. Pengaruh NU di Jawa Barat terutama terkonsentrasi di Tasikmalaya dan Cirebon, paling tidak, jika dilihat dari capaian Partai NU pada Pemilu 1955. Akan tetapi, sekarang, fakta-fakta mengenai peta persebaran kelompok-kelompok Islam di Jawa Barat tentu saja harus dibaca ulang.

Khusus mengenai Bandung, kota ini menyimpan beberapa paradoks yang menarik. Kalau dikaitkan dengan isu pluralisme, terutama yang menyangkut keberadaan kelompok-kelompok ‘Islam keras’, Bandung memperlihatkan dua sisi yang saling bertolak belakang. Pada satu sisi, Bandung telah sejak lama terkenal sebagai kota pelesir; masyarakat Kota Bandung sangat gemar dengan apa yang dalam konteks mutakhir disebut ‘budaya pop’. Sementara itu, di sisi lain, Bandung menjadi tempat yang kondusif untuk tumbuh dan berkembangnya kelompok-kelompok ‘Islam keras’.

Sampai tingkat tertentu, paradoks di atas tampaknya hanya bekerja di permukaan, karena, berdasar beberapa pendapat yang berkembang di kalangan masyarakat Bandung, terdapat struktur lain yang sebenarnya mempunyai pengaruh penting terhadap pembentukan identitas kota Bandung. Struktur lain itu adalah keberadaan pusat-pusat dan barak-barak militer di hampir seluruh penjuru Kota Bandung. Kepentingan militer jelas berorientasi pada stabilitas. Latar belakang ideologi tidak menduduki tempat puncak dalam hierarki kepentingan militer. Ketika kota-kota lain dipusingkan oleh konflik-konflik komunal yang terjadi di sekitar kejatuhan Orde Baru, Bandung adalah kota yang relatif aman tanpa gejolak serius.

Sorotan terhadap Jawa Barat yang dianggap tempat persemaian kelompok-kelompok ‘Islam keras’ memang mempunyai preseden sejarah yang kuat. Salah satu momen historis yang dalam konteks pasca Orde Baru menjadi penting adalah peristiwa pemberontakan DI/TII pada 1950an. Oleh para pendukung apa yang disebut ‘perda syrai’ah’ peristiwa ini dipandang sebagai preseden yang menunjukan bahwa ide dan aspirasi mengenai ‘negara Islam’ mempunyai akar dalam sejarah masyarakat Jawa Barat. Pendukung ide dan praktik ‘perda syari’ah’ di Tasikmalaya, misalnya, sering menggunakan argumen ini untuk mendasari perjuangan politiknya.

Kalau hendak ditelusuri lagi, perjumpaan ‘Sunda’ dan ‘Islam’ adalah wacana historis yang menunjukan bahwa Islamisasi adalah sebuah gerakan yang nyaris berhasil di Jawa Barat. Paling tidak, selain tidak ditemukan preseden yang memperlihatkan konflik fisikal selama gerakan Islamisasi awal berlangsung, fakta sosiologis menunjukan bahwa apa yang dalam konteks masyarakat Jawa disebut ‘sinkretisme’ ternyata tidak menemukan bentuknya di Tanah Sunda. Argumen ini, sampai tingkat tertentu, memang bersifat esensialis, seolah-olah ‘Islam’ dan ‘Sunda’ adalah dua entitas yang tunggal. Dari sisi yang lain, fakta sosiologis mengenai absennya sinkretisme dalam tradisi Sunda bisa dibaca sebagai bentik ‘ketidakjelasan ideologis’ dalam wacana kesundaan. Dapat dikatakan, kemudian, Islam adalah faktor terpenting yang membentuk identitas kesundaan, sebelum akhirnya Sunda harus berhadapan dengan wacana lain, yaitu modernitas Barat.

Argumentasi di atas dapat digunakan untuk memahami kosmopolitanisme kehidupan sosial kota-kota di Jawa Barat, terutama Bandung. Penjelasan lain sebenarnya datang dari analisis ekonomi-politik. Sejak masa kolonial, kota-kota di Jawa Barat adalah tempat tumbuhnya industrialisasi. Apalagi ditambah dengan kedekatan geografis dengan pusat kekuasaan di Batavia, lalu Jakarta dalam konteks pasca kolonial, kehidupan kota-kota di Jawa Barat didominasi oleh citra kelas menengah urban yang amat dipengaruhi budaya modern. Dari sudut pandang ini, afiliasi orang Sunda terhadap Islam sebenarnya terkait dengan ‘struktur kesempatan’ yang disediakan jaringan Islam bagi pertumbuhan ekonomi kelas menengah.

Karakter kelas menengah yang kosmopolit pada satu sisi, tetapi tetap menyisakan ambiguitas pada sisi lain, bisa ditemukan dalam wacana kebudayaan yang mendominasi ruang publik kota Bandung. Oleh karena itu, terutama di kalangan kaum muda, eksistensi kelompok-kelompok Islam keras di Kota Bandung tidak menimbulkan kekhawatiran berlebihan. Bagi mereka, Bandung adalah kota yang terlalu kosmopolit untuk ditundukkan di bawah satu identitas, apalagi yang sifatnya inward looking. Mereka tampak tidak terlalu peduli dengan isu-isu yang menyangkut identitas primordial. Identitas mereka sebagian besar dibangun di atas landasan popular culture yang sifatnya hibrid.

Sementara itu, Cirebon adalah pusat kota Jawa Barat bagian utara yang sebenarnya tidak masuk dalam wilayah kebudayaan Sunda. Selain itu, pengalaman sejarah masyarakat Cirebon berjalan melalui garis yang agak berbeda dengan sebagian besart garis sejarah masyarakat Jawa Barat lainnya. Secara budaya, Cirebon jelas menjadi bagian dari wilayah kebudayaan Jawa versi Cirebon—Jawa Cirebonan. Jika dilihat dari pusat kebudayaan Jawa di Jogja dan Solo, Cirebon adalah pinggiran. Fakta kebudayaan ini, sampai tingkat tertentu, paralel dengan orentasi politik dan konfigurasi kelompok-kelompok agama di Cirebon.

Khusus untuk konteks masyarakat Islam, Cirebon adalah bagian dari peta kultural Islam Jawa yang didasarkan pada persebaran jaringan pesantren. Koneksi pesantren-pesantren di Cirebon dengan sejawat mereka di Tanah Jawa jelas jauh lebih intensif jika dibanding dengan pesantren-pesantren di Tanah Sunda. Oleh karena itu, orientasi kelompok-kelompok Islam di Cirebon sebagian besar dipengaruhi model kepemimpinan kyai-kyai pesantren. Akan tetapi, bagaimanapun juga, perubahan-perubahan yang terjadi pasca Orde Baru merupakan faktor yang seringkali mengejutkan, sehingga pemetaan-pemetaan lama seperti ditulis di atas menjadi tidak memadai lagi.

Dalam konteks isu pluralisme, Bandung dan Cirebon adalah dua entitas yang mempunyai karakter berbeda. Selain argumen-argumen berdimensi jangka panjang sebagaimana telah ditulis di atas, terdapat ‘faktor-faktor jangka pendek’—kalau meminjam istilah Gerry van Klinken—yang mempengaruhi wacana komunalisme di Indonesia pasca Orde Baru. Jika ancaman terhadap pluralisme diandaikan datang dari eskalasi politik identitas berbasis komunalisme (terutama, agama dan etnisitas), pemahaman terhadap apa saja yang termasuk faktor-faktor jangka pendek dan bagaimana mereka bekerja merupakan pertanyaan penting yang harus dijawab segera. []